Le Royaume-Uni a une singularité : il a longtemps bénéficié du soutien transpartisan des grandes formations politiques en faveur de l’énergie propre. Une situation d’autant plus favorable que les objectifs ambitieux énoncés par le parti travailliste dès son retour au pouvoir en juillet ont entraîné une forte hausse de l’intérêt des producteurs privés. Chercheuse associée au prestigieux think tank Chatham House, Kirsty Hamilton analyse pour WARM by 2050NOW les points forts d’une stratégie qui ambitionne de faire du Royaume-Uni un pays leader.

Comment le Royaume-Uni s’est-il retrouvé parmi les pays leaders en matière de lutte contre le réchauffement climatique ?

Kirsty Hamilton : Le gouvernement a fait adopter dès 2008 une loi sur le changement climatique. Elle a permis la création d’un organisme indépendant chargé de recommander en amont des budgets carbone, c’est-à-dire la quantité de gaz à effet de serre que le Royaume-Uni serait autorisé à émettre sur cinq ans, et des conseils sur les mesures sectorielles à prendre pour respecter ses objectifs contraignants. Cet organisme était ensuite chargé de présenter un rapport annuel au Parlement sur les progrès accomplis dans leur réalisation. L’établissement de ce cadre juridique sur l’action climatique a constitué un élément essentiel pour maintenir l’action, les progrès et la responsabilité de tous les acteurs. Et ce d’autant plus que cette loi était soutenue par tous les partis politiques.

Comment le gouvernement est-il parvenu à attirer les investissements privés ?

Kirsty Hamilton : Le gouvernement a introduit une obligation de production d’énergie renouvelable pour les entreprises énergétiques dès 2002. Puis une réforme du marché de l’électricité a été votée en 2010 avec le remplacement du régime « RO » (Renewables Obligation) par celui des « CFD », les « Contrats pour différence », qui soutiennent la mise aux enchères des contrats d’énergie renouvelable. Grâce à cet historique et à l’expérience accumulée, ainsi qu’à ce mécanisme de soutien, les technologies des renouvelables ont été perçues comme pleinement matures par les investisseurs.

Les conservateurs sont alors arrivés au pouvoir avec David Cameron qui a expliqué en 2013 vouloir se « débarrasser de la merde verte ». Pourquoi un tel retournement ?

Kirsty Hamilton : Les factures d’électricité sont devenues un sujet politique très instrumentalisé. Avec le développement des énergies renouvelables est né le débat sur le coût de l’action en faveur du climat et de sa répercussion sur les factures d’électricité. La question était notamment de savoir qui payait, et pour quoi. Ce débat s’est encore tendu avec le sentiment très répandu chez les conservateurs que les résidents du sud-est de l’Angleterre – l’un de leurs bastions électoraux – étaient opposés à l’installation d’éoliennes dans leurs campagnes. David Cameron a introduit une interdiction de facto en retirant les éoliennes terrestres des mises aux enchères des « CFD », ce qui a eu pour effet de bloquer leur développement.

Puis, une série de coupes budgétaires a visé les énergies renouvelables, de 2015 à 2017, même après l’introduction des nouvelles règles de marché. Cela a eu un effet négatif important sur le secteur, surtout qu’est arrivé dans la foulée le Brexit. Mais en dépit de ces vents contraires, les rouages de la politique climatique au sens large sont demeurés en vigueur avec l’adoption par la Première ministre, Theresa May, de l’objectif net zéro pour 2050, tandis que son successeur Boris Johnson s’est auto-proclamé champion de la lutte pour le climat à l’approche de la COP26 à Glasgow. Le consensus politique sur le climat s’est donc prolongé, même si la mise en œuvre au niveau sectoriel a été affectée. Jusqu’à ce que le conservateur Rishi Sunak l’utilise comme un argument de distinction face aux travaillistes avant l’élection générale de l’an dernier. Sunak a même relancé l’attribution de licences de forage dans la Mer du Nord.

Comment s’est matérialisé le changement de cap des travaillistes ?

Kirsty Hamilton : Le Secrétaire d’État à la Sécurité énergétique et à la neutralité carbone, Ed Miliband, a agi dès sa nomination en mettant fin à l’interdiction de facto de David Cameron de développement de l’éolien terrestre. Il a initié la mission « énergie propre » qui vise à décarboner en grande partie le secteur d’ici à 2030 et dispose déjà d’un plan de mise en œuvre spécifique et d’un processus intergouvernemental. Le ministre a jeté les jalons d’un « Great British Energy », un organisme public d’investissement dans les énergies renouvelables qui va d’abord se concentrer sur le déploiement du solaire pour les écoles et les hôpitaux. Renforcer la dynamique initiale était très important à un moment où la cheffe du parti conservateur, Kemi Badenoch, a rompu le consensus politique en indiquant qu’elle remettrait en cause l’objectif net zéro pour 2050 si elle arrivait au pouvoir. Pour la contrer, le gouvernement rappelle justement que l’énergie renouvelable produite dans le pays réduira son exposition aux prix du gaz élevé sur le marché international.

Comment réagit désormais le secteur financier ?

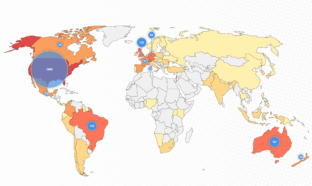

Depuis vingt ans, le gouvernement assure que l’énergie propre est l’une de ses priorités, malgré les changements de régime. Cette stabilité a été capitale pour les investisseurs. Le Royaume-Uni pourrait devenir un des pays leaders, si ce n’est LE pays leader pour les investisseurs internationaux pour sa stratégie d’énergie propre, notamment parce que la politique américaine demeure trop incertaine.

Mais le diable se cache comme toujours dans les détails. Tout le monde attend de savoir comment le nouveau système sera dessiné : le gouvernement optera-t-il pour un nouveau régime de tarification de l’électricité ou modifiera-t-il le système actuel ? Cela ne concerne pas uniquement la production d’énergie renouvelable, mais aussi des projets de batterie, de chauffage communautaire ou de district, de pompes à chaleur, d’isolation des logements existants. Il faudra que l’argent soit là et qu’un plan intégré soit déployé. Sans compter le défi que constitue l’implication des habitants dans ces grands projets. Seul un ensemble cohérent de mesures et de dispositifs permettront d’assurer une résilience énergétique et d’obtenir des résultats en matière de lutte contre le réchauffement climatique.

Propos recueillis par Tristan de Bourbon