Pilier du mix électrique français, le nucléaire repose sur une matière première cruciale : l’uranium. Si la France est entièrement dépendante de fournisseurs étrangers, elle maîtrise une grande partie du cycle de transformation grâce au groupe public Orano.

La France maîtrise une large partie de la chaîne de valeur du nucléaire. Mais elle reste dépendante pour son approvisionnement initial en minerai. La totalité de l’uranium utilisé pour les 57 réacteurs exploités par EDF dans l’Hexagone est importée. Au cœur du dispositif, le groupe public Orano (ex-Areva) joue un rôle clé sur l’ensemble de la filière : il exploite l’uranium naturel dans différentes zones géographiques, avant de lui faire subir plusieurs transformations en France puis d’alimenter les réacteurs.

Une dépendance assumée mais surveillée

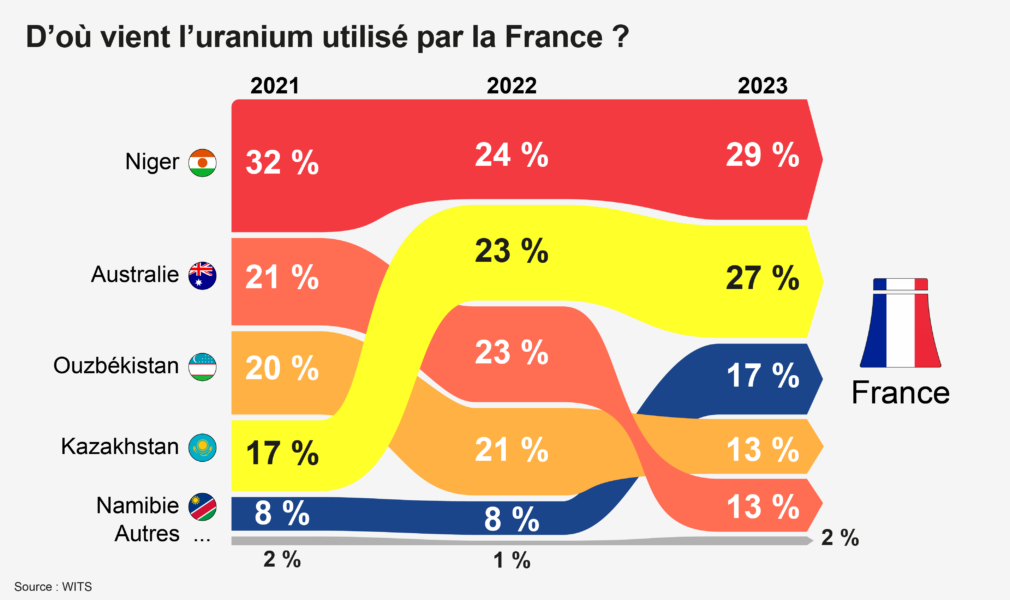

La France consomme environ 8 000 à 9 000 tonnes d’uranium naturel par an. Selon la Banque mondiale, les 11 800 tonnes importées en 2023 provenaient principalement de cinq pays : le Niger (29 %) le Kazakhstan (27 %), la Namibie (17 %), l’Ouzbékistan (13 %) et l’Australie (13 %). Une répartition relativement équilibrée qui peut donner l’illusion de la sécurité, mais ne prémunit pas contre les chocs géopolitiques. D’autant que l’uranium transite par des pays dont la situation n’est pas stable. C’est le cas de l’Ouzbékistan par exemple, qui a signé un contrat avec une société publique du Kazakhstan pour fournir de l’uranium à la France pendant un an, en passant par la Russie.

Quant au Niger, il a suspendu ses exportations d’uranium en 2023 pour 2024, plongeant Orano dans l’incertitude : 1 150 tonnes bloquées sur place, 210 M$ immobilisés et des tensions accrues avec le pouvoir militaire.

Cette vulnérabilité est loin d’être un détail. En Afrique, la Russie et la Chine avancent leurs pions et investissent massivement dans les pays extracteurs. Le moindre revirement politique peut mettre en péril l’approvisionnement.

Chaque année, Orano produit quelque 8 000 tonnes d’uranium via des mines et usines que la société opère. Elle possède également des participations stratégiques dans des usines de traitement, comme McClean Lake, au Canada, capable de traiter des minerais à très haute teneur sans dilution.

Faut-il regretter l’époque où la France extrayait son propre uranium ? Jusqu’en 2001, des mines étaient actives dans le Limousin et dans le Massif central. Près de 80 000 tonnes ont ainsi été extraites entre 1946 et 2001 selon l’IRSN. L’arrêt de la production n’est pas lié à l’épuisement des gisements, mais à la chute des prix mondiaux liée à la fin de la guerre froide.

Aujourd’hui, les réserves restantes avérées sur le sol français sont estimées à 9 000 tonnes, soit un an de consommation au rythme actuel de production du parc nucléaire. S’ajoutent à cela les stocks sur le territoire d’uranium naturel et appauvri, qui représentent respectivement 2 et 7 à 8 ans de consommation du pays.

Tentative de diversification

À défaut de production nationale, les tensions géopolitiques obligent la France à diversifier les sources de production d’Orano. En octobre 2024, l’entreprise a ainsi lancé l’extension de son usine d’enrichissement Georges-Besse, située à côté de la centrale du Tricastin, dans la Drôme, avec pour objectif de passer de 7,5 à 11 millions d’unités de travail de séparation (UTS) par an. Un partenariat avec les États-Unis est également à l’étude pour créer une installation d’enrichissement dans le Tennessee, sur le site historique du projet Manhattan. Une décision est attendue courant 2025.

Autre stratégie, la signature récente d’accords avec de nouveaux pays pourvoyeurs de l’indispensable minerai comme la Mongolie et l’Ouzbékistan. Le premier pourrait représenter jusqu’à 4 % de l’offre mondiale d’uranium.

Après extraction, l’uranium est dissous, puis traité pour obtenir une poudre jaune appelée « yellow cake ». Pour être utilisé, il doit encore être purifié de tous les autres éléments contenus dans le minerai, converti en gaz, puis enrichi en isotope d’uranium fissile (U235) dans une centrifugeuse.

Là encore Orano maîtrise cette chaîne : l’usine de Malvési, dans l’Aude, assure la purification, celle du Tricastin, la conversion. Ce savoir-faire technologique, fruit de décennies d’expertise, reste un domaine où la France conserve une véritable autonomie stratégique.

Le défi du ré-enrichissement

Si la France maîtrise totalement la phase d’enrichissement classique, la question du ré-enrichissement reste plus délicate. Cette opération consiste à produire du combustible à partir d’uranium de retraitement (URT), c’est-à-dire de l’uranium extrait des combustibles usés après traitement à l’usine Orano de La Hague, dans la Manche. Une fois converti et enrichi, cet uranium retraité (uranium de retraitement enrichi, URE) est réutilisable dans les réacteurs.

Longtemps à l’arrêt, cette activité a repris en février 2024. EDF vise à réintroduire l’uranium retraité dans certains réacteurs dès 2027, avec pour objectif d’atteindre, dans les années 2030, un taux de 30 % d’uranium retraité dans le combustible chargé dans les centrales françaises, selon Cédric Lewandowski, directeur du parc nucléaire et thermique d’EDF.

Jusqu’à récemment, l’enrichissement de l’URT était réalisé en Russie, sur le site de Rosatom à Seversk, pour des raisons techniques et économiques. Mais le contexte international pousse désormais à envisager d’autres options. Des industriels occidentaux mènent des projets afin de construire de nouvelles installations dédiées à ce type d’enrichissement.

Des investissements seront aussi nécessaires à d’autres niveaux de la chaîne de valeur. Le Conseil de politique nucléaire (CPN) a confirmé, en mars dernier, la relance d’un programme de fermeture du cycle du combustible nucléaire dans la droite ligne des précédents projets abandonnés : Phénix, Superphénix et Astrid. Avec l’ambition de déployer à terme des réacteurs à neutrons rapides, capables d’utiliser l’uranium appauvri stocké en France, ce qui permettrait l’autonomie complète du cycle de vie de l’uranium. Mais cela suppose que la technologie soit mature, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.