Avocat général près la cour d’appel de Douai, Jean-Philippe Rivaud est président de l’Association française des magistrats pour la justice environnementale (AFMJE) et vice-président du Réseau des procureurs européens pour l’environnement. Pour lui, la coopération entre les Etats reste difficile, notamment parce que certains ne reconnaissant pas ce type de délits.

Comment définir la criminalité environnementale ?

Jean-Philippe Rivaud : Le cadre juridique a été posé par une directive européenne de 2024. Les faits vont de la personne qui jette ses poubelles dans les bois à la criminalité environnementale en bande organisée liée aux triades chinoises, aux mafias italiennes ou brésiliennes. Et comme dans tous les champs du droit pénal, le principe de proportionnalité s’applique : plus les atteintes à l’environnement sont graves et plus les peines encourues sont lourdes.

La France est-elle particulièrement visée par la délinquance environnementale ?

Jean-Philippe Rivaud : Oui. L’exemple le plus frappant est celui de l’aéroport de Roissy. En raison de sa position de carrefour des liaisons aériennes, il est devenu le premier point d’entrée en Europe des trafics d’espèces animales et végétales protégées et le premier point de transit de ces trafics avec l’Asie. En Guyane, la gendarmerie et la marine luttent également contre l’orpaillage sauvage et la pêche illégale, liés aux réseaux brésiliens du crime organisé.

Les entreprises sont de plus en plus impliquées dans ces affaires ?

Jean-Philippe Rivaud : Il faut être nuancé. Si les entreprises sont majoritairement honnêtes, certaines – c’est une réalité – ont des comportements délictueux en connaissance de cause. Un réseau de sept entreprises du BTP, mettant en cause 18 personnes, qui organisaient le déversement de leurs déchets dans des espaces naturels protégés, a été condamné fin 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Autre illustration : quand j’étais en poste à la cour d’appel d’Amiens, j’avais eu à traiter une affaire de trafic de produits phytosanitaires frelatés, importés de Turquie et redistribués à certains agriculteurs français, belges et néerlandais.

Notre pays est-il assez armé contre cette forme de criminalité ?

Jean-Philippe Rivaud : Non, car notre droit pénal de l’environnement est un maquis inextricable. Il comporte plus de 2 000 infractions éparpillées dans vingt codes différents, le code rural et de la pêche maritime, le code forestier, le code minier, etc. Cela rend la législation difficilement inapplicable. Dans certaines affaires, des peines substantielles sont prononcées, mais cela reste marginal et toujours très loin des peines maximales prévues par la loi, qui vont jusqu’à sept ans de prison si les infractions sont commises en bande organisée, et dix ans en cas de délit d’écocide.

Depuis quelques années, la France n’a-t-elle pas progressé sur ce sujet ?

Jean-Philippe Rivaud : Il y a effectivement eu des améliorations. La loi du 24 décembre 2020 a ainsi créé dans le ressort des 36 cours d’appel des pôles régionaux de l’environnement mais, à effectifs constants, ils fonctionnent mal. Il serait sans doute judicieux de créer un paquet national spécialisé comme le législateur vient de le faire avec la création du Parquet national anticriminalité organisée.

La lutte contre les atteintes à l’environnement ne souffre-t-elle pas aussi du manque de coopération internationale ?

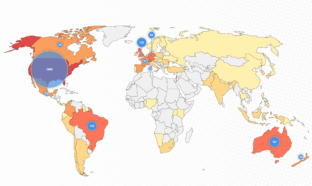

Jean-Philippe Rivaud : Très peu de dossiers font effectivement l’objet d’investigations transnationales. Cela supposerait que les États coopèrent et c’est loin d’être toujours le cas. Nous avons ainsi une convention bilatérale d’entraide avec la Chine, cela ne veut pas dire que les gendarmes de l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique (OCLAESP) vont demain matin aller enquêter à Pékin. Il faut dire que, contrairement au narcotrafic qui fait l’objet d’un consensus mondial, le fait de poursuivre au pénal des gens pour atteintes à l’environnement reste impensable dans de nombreux États où ce type de délits n’existe pas.

La partie serait donc perdue d’avance ?

Jean-Philippe Rivaud : Il y a des points positifs. La diplomatie française pousse pour adjoindre à la convention de Palerme de 2000 contre la criminalité transnationale un protocole additionnel sur la criminalité organisée environnementale. Il y a trois ans, j’ai été désigné par le ministère des Affaires étrangères comme expert sur cette question. Un tel ajout relevait alors de la science-fiction. J’ai récemment représenté notre association lors de discussions au siège de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime à Vienne. Il semble aujourd’hui que ce protocole additionnel puisse être signé à l’horizon 2026. Ce serait évidemment un grand progrès.