Pêche illégale, déforestation, trafics de déchets et de pesticides… En dix ans, l’éco-délinquance a bondi de 40 %, selon Interpol. Etroitement liée au narcotrafic, elle contribue aussi à financer des rébellions armées et des groupes terroristes. Une menace qui pousse les États à repenser leur législation et à renforcer leurs moyens répressifs.

Chaque année depuis 2017, Interpol et l’Organisation mondiale des douanes (OMD) coordonnent un coup de filet géant des forces de l’ordre contre la criminalité environnementale. Nom de code : opération Thunder. Lors de la dernière en date, menée fin 2024 dans 138 pays, ses foudres se sont abattues sur les trafiquants d’espèces sauvages protégées et de bois exotiques. Bilan : 365 suspects interpelés et six groupes criminels transnationaux démantelés. Des milliers d’animaux vivants (pangolins, félins, singes, tortues…), de parties d’animaux morts (cornes, écailles, ailerons de requins…), de bois précieux et de plantes rares saisis au Kenya, au Pérou, à Hong-Kong ou en Inde.

Ces espèces animales et végétales menacées d’extinction devaient finir dans des assiettes de consommateurs, des zoos, des potions de médecines traditionnelles, être transformés en bijoux ou en articles de mode. « Ce commerce a des conséquences désastreuses, a souligné Interpol. Il entraîne une perte de la biodiversité, anéantit des communautés entières et alimente les conflits et l’instabilité. »

Spectaculaires, les opérations Thunder braquent régulièrement les projecteurs sur la coopération policière internationale mais sans parvenir encore à freiner l’essor des mafias de l’environnement. Attirées par la promesse de gains faramineux, ces dernières pillent les richesses naturelles, participent à la déforestation, se livrent au trafic de déchets toxiques, à la pêche illégale ou à la contrebande de pesticides.

L’éco-délinquance a bondi de 40 % en dix ans

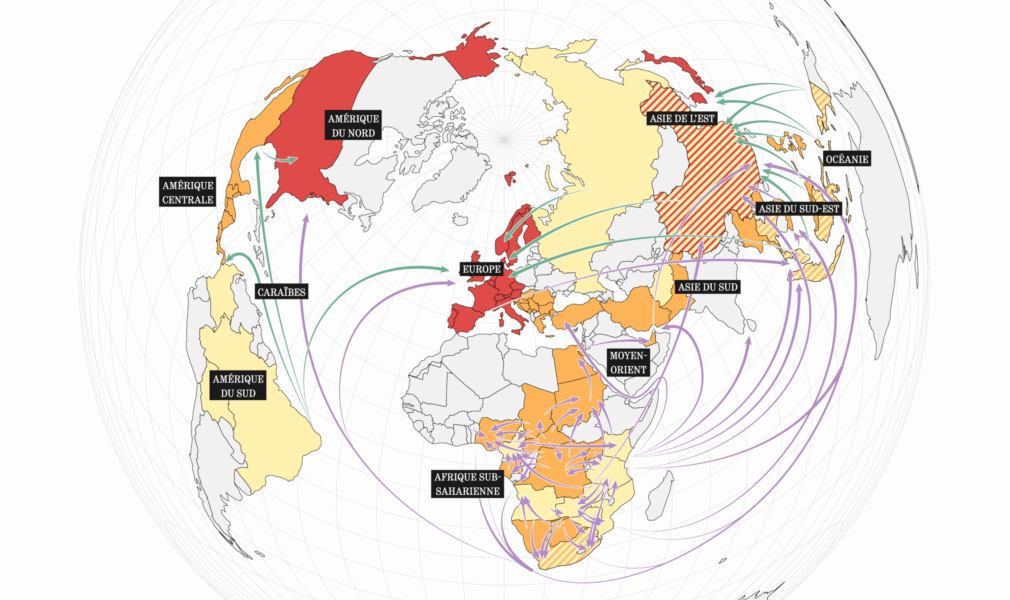

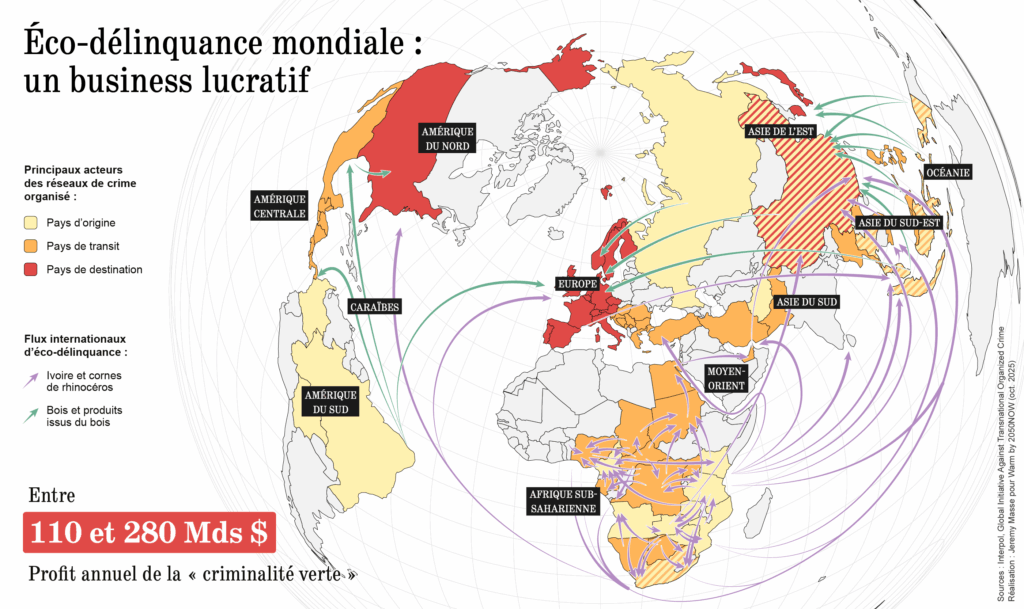

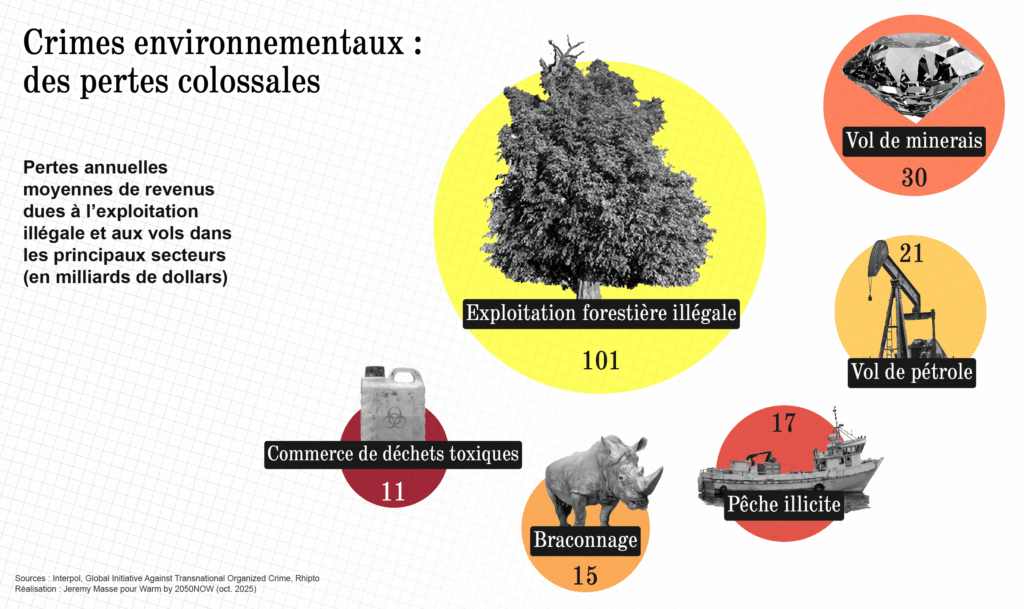

Souvent aussi rentable que le narcotrafic, l’éco-délinquance internationale a, selon Interpol, bondide 40 % dans le monde en dix ans et se classe désormais au quatrième rang derrière le trafic de drogue, la contrefaçon et la traite d’êtres humains. Ce business planétaire rapporterait au crime organisé entre 80 et 230 milliards de dollars par an. Et si l’on englobe l’exploitation et les taxes illégales sur le commerce du bois, du pétrole, de l’ivoire, de l’or, des diamants… – le fameux « impôt révolutionnaire » –, il est la première source de financement des rébellions armées et des groupes terroristes comme Boko Haram ou les Chababs somaliens affirme l’« Atlas mondial des flux illicites », piloté par Interpol.

Dans ce document édifiant, on découvre la mécanique infernale de déstabilisation à l’œuvre, en particulier en Afrique de l’Est. Des réseaux criminels profitent du chaos engendré par les conflits pour faire main basse sur les ressources naturelles, n’hésitant pas à corrompre les élites locales qui ont besoin de fonds pour financer des milices armées et asseoir leur pouvoir.

Parfois, le processus aboutit à la mainmise de puissances étrangères sur des portions entières de territoires nationaux. En République centrafricaine par exemple, près de 2 000 km2 de forêt tropicale sont exploités par une société en lien avec la milice russe Wagner, très active sur le continent et aujourd’hui contrôlée par le Kremlin.

Le crime environnemental, c’est d’abord cela, le pillage en règle des richesses naturelles d’États souvent pauvres. Le Centre d’études stratégiques de l’Afrique, qui dépend du département américain de la Défense, estime qu’à lui seul, le commerce illégal de bois exotique fait perdre 17 milliards de dollars par an à l’Afrique. Près de deux fois les recettes annuelles du tourisme du Maroc…

Braconnage intensif sur les mers

L’Afrique n’est pas la seule frappée par ce fléau. Sur tous les océans du globe, se pratique le braconnage à grande échelle. « La Chine, à la tête de la plus grande flotte de pêche au monde, est le pays le plus impliqué dans la pêche illégale », dénonce Ian Urbina, à la tête de l’ONG The Outlaw Ocean Project, qui tente de documenter les crimes commis en mer. De quoi alimenter les tensions avec les pays dont la pêche constitue un moyen de subsistance essentiel des populations. Fait le plus spectaculaire, en 2016, un chalutier chinois a été torpillé par les garde-côtes argentins et un autre arraisonné en 2018 au large de l’Afrique de l’Ouest, les cales remplies de thons pêchés illégalement.

En mer Noire et dans le bassin du Danube, l’esturgeon, dont les œufs servent à confectionner le caviar, fait aussi l’objet d’un braconnage intensif, alors qu’il est en danger d’extinction. « Des compagnies européennes utilisent d’énormes bateaux qui pêchent sans aucun contrôle dans les eaux du Maroc et de la Mauritanie », complète Frédéric Le Manach, directeur scientifique de l’ONG Bloom, dédiée à la défense des océans. Toujours dans cette zone, le groupe espagnol Albacora est suspecté d’être impliqué dans la pêche illégale de crevettes, de merlus et de thons. En 2022, l’entreprise figurait déjà aux côtés de huit compagnies chinoises et d’une colombienne sur la liste noire des dix acteurs principaux de la pêche illicite en Afrique publiée par la Financial Transparency Coalition, qui regroupe 150 associations de 14 pays.

La France n’est pas épargnée par le pillage de ses richesses naturelles, et notamment de ses forêts. Des commandos de bûcherons clandestins tronçonnent des chênes centenaires expédiés principalement vers la Chine d’où ils reviendront sous forme de meubles et de parquets. « On a affaire à de véritables réseaux mafieux, s’indigne Philippe Heurtevent, membre du collectif L’appel des forêts d’Île-de-France. Voler du bois rapporte plus que la drogue. »

L’ampleur mondiale de ce black business dépasse en effet l’entendement : de 15 à 30 % du bois tropical vendu dans le monde et un poisson consommé sur cinq seraient d’origine criminelle ; plus de la moitié de nos téléviseurs, ordinateurs et autres portables alimentent le trafic planétaire des déchets électroniques et 90 % des déchets plastiques échappent aux filières officielles de recyclage.

Comme dans le cas de la pêche illégale, les trafics illicites de déchets sont source de frictions diplomatiques. Des groupes criminels surpuissants ont ainsi transformé la Bulgarie et la Roumanie en pays dépotoirs. En 2023, la Pologne s’est plainte devant la Commission européenne d’avoir été destinataire de 35 000 tonnes de déchets illégaux en provenance d’Allemagne. La Turquie, le Sénégal, le Bangladesh ou le Laos figurent aussi sur la liste des pays poubelles.

Signe de l’exaspération des pays destinataires de ces cargaisons indésirables, en 2020, la Malaisie n’a pas hésité à réexpédier 150 conteneurs de déchets plastiques vers leurs pays d’origine, dont une quarantaine vers la France. « Nous ne voulons pas devenir la décharge du monde », affirmait à l’époque la ministre de l’environnement.

Des risques de santé publique

Enfouis, jetés à la mer ou brûlés à l’air libre, les déchets illicites sont souvent source de terribles pollutions, liant criminalité environnementale et santé publique. L’aéroport de Roissy est par exemple au cœur de la contrebande de viande de brousse (antilope, singe, porc-épic…), potentiellement porteuse de virus transmissibles à l’homme comme ce fut le cas du Sida ou d’Ebola.

Importée illégalement, la bushmeat est une bombe sanitaire en puissance. « Il y a un vrai danger d’épidémies massives liées à de la viande sauvage contaminée, confirme Maud Lelièvre, présidente du comité français de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Si cela arrive, les autorités françaises seront responsables, car elles ont été prévenues. »

Dans un tout autre domaine, des agriculteurs normands, qui avaient illégalement aspergé leurs champs de carottes d’un pesticide cancérigène probable, interdit en France depuis 2018, ont été condamnés à de lourdes amendes début 2023. L’enquête a montré que le produit était probablement contrefait et donc potentiellement dangereux pour les consommateurs. Leur procès a ainsi levé le voile sur la face sombre de l’agrochimie : l’existence d’un véritable marché noir des pesticides illégaux. Lors d’un contrôle conduit dans 32 pays européens en 2023, Europol a intercepté plus de 2 000 tonnes de pesticides illicites.

Durant cette opération annuelle, baptisée Silver Axe, des usines clandestines de production, sur le modèle des laboratoires du narcotrafic, ont été démantelées, notamment en Bulgarie, et des filières transitant par la mer Noire et la Turquie identifiées. Depuis 2015, plus de 7 000 tonnes de pesticides illicites ont été saisies. De quoi asperger une surface grande comme la France !

Dans son livre Manger du faux pour de vrai : les scandales de la fraude alimentaire (Robert Laffont, 2021) sur le sujet, Ingrid Kragl directrice de l’information de l’ONG Foodwatch, a été l’une des premières à sonner l’alarme. « De nombreux fruits et légumes cultivés au sein de l’UE, écrit-elle, sont traités avec des pesticides contrefaits. Et c’est grave, car ces produits présentent des risques pour les utilisateurs, les agriculteurs, bousillent l’environnement, les cultures et la santé des consommateurs. »

Une convergence avec le trafic de drogue

Triple fléau écologique, économique et sanitaire, la criminalité environnementale est, de surcroît, étroitement liée à d’autres formes de crime organisé comme la corruption, la fraude fiscale ou le financement du terrorisme. Ce qu’a mis en lumière le dernier rapport du Groupe d’action financière (Gafi), organisme intergouvernemental spécialisé dans la surveillance du blanchiment d’argent.

Dans le commerce illégal d’espèces sauvages, dont les bénéfices sont estimés entre 7 et 23 milliards de dollars dans le monde, « la corruption de fonctionnaires (gardes-forestiers, douaniers, procureurs, juges…) est monnaie courante (…) tout comme la fraude complexe et l’évasion fiscale ». Le rapport signale aussi « une convergence avec les réseaux transnationaux de trafic de drogue. »

Riposte tardive des Nations unies

Face à une telle menace, il a fallu pourtant attendre 2021 pour qu’une résolution de l’Assemblée générale des Nations unies (ONU) exhorte les États membres en retard sur le sujet à « adopter des mesures efficaces pour prévenir et combattre les crimes qui portent atteinte à l’environnement (…) en renforçant la législation, la coopération internationale, les mesures de justice pénale et de répression ».

Tardif, le texte ne marque pas moins une étape importante. Car tous les États n’accordent pas, loin de là, la même importance au problème. Dans certains, les législations nationales ignorent le délit d’atteinte à l’environnement ; d’autres ne disposent pas de forces de police spécialisées et les demandes d’entraides judiciaires se heurtent à des fins de non-recevoir dans les paradis fiscaux.

La résolution de l’ONU appelle clairement tous les pays membres à adapter leur législation, à durcir les sanctions pénales, à collaborer à la lutte contre le blanchiment de l’argent sale, à lever les obstacles à la saisie des avoirs criminels, à spécialiser des personnels de police et des autorités judiciaires et à protéger les témoins comme les victimes des groupes criminels qui s’en prennent à l’environnement.

Enfin, la résolution pousse les États membres à collecter des données sur les filières de la criminalité environnementales avant de les transmettre à l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et à coopérer pleinement avec Interpol et l’Organisation mondiale des douanes. En 2024, la France, le Brésil et le Pérou ont proposé d’aller plus loin en intégrant les atteintes à l’environnement dans la Convention de l’ONU contre le crime organisé.

Parallèlement, les 183 pays signataires de la Convention de Washington, issue d’un accord signé dès 1973 pour préserver la biodiversité, ne cessent d’allonger la liste des animaux et des plantes dont le commerce est interdit ou strictement encadré. Aujourd’hui, 40 000 espèces sauvages sont protégées parmi lesquelles le rhinocéros noir, le tigre, le panda, l’ipé d’Amazonie ou le palmier de Madagascar.

Une lutte devenue prioritaire en Europe

Au niveau européen, le tournant a été pris en 2015, année de la signature de l’accord de Paris sur le climat. Cette année-là, Europol a érigé la criminalité environnementale au rang de menace émergente dans son état des lieux annuel. Dans la foulée, les autorités de l’Union européenne la classeront en 2017 parmi ses dix axes prioritaires d’action.

Sur le plan opérationnel, la plateforme Empact, qui coordonne l’action des douanes, des garde-côtes, des polices, du fisc et des autorités judiciaires en matière de lutte contre le crime organisé, apporte son appui. De son côté, le réseau Envicrimnet, qui permet la coopération des forces de police européennes contre la criminalité environnementale, monte en puissance.

Avec des résultats tangibles. Entre 2018 et 2021, les forces de police de l’UE ont procédé à plus de 800 arrestations, saisi près de 170 000 tonnes de déchets illicites, 30 000 m3 de bois et 5 tonnes de civelles pêchées illégalement, en France principalement, et revendues à prix d’or en Asie.

Le secteur privé du commerce international participe aussi à l’effort de lutte contre l’éco-criminalité. « Troisième transporteur maritime au monde, CMA-CGM, qui avait déjà déployé des moyens de détection de la cocaïne embarquée en fraude dans leurs conteneurs, ont aussi mis en place des processus pour repérer les cargaisons illégales de déchets et d’espèces protégées », indique Jean-Philippe Rivaud, président de l’Association française des magistrats pour la justice environnementale (AFMJE).

Pas supplémentaire, le Conseil européen a adopté en mars 2024 une nouvelle directive qui élargit le nombre d’infractions et renforce les sanctions pénales contre les atteintes à l’environnement. Elle introduit notamment dans le droit européen la notion d’infractions qualifiées qui, commises intentionnellement, entraînent « la destruction de l’environnement ou des dommages irréversibles ou durables ».

Alors que la trop faible réponse pénale, comparée aux sanctions applicables aux narcotrafiquants, est l’un des facteurs qui a favorisé ces dernières années l’essor de la criminalité environnementale, l’Europe a choisi de frapper fort. Les infractions qualifiées sont passibles d’au moins huit ans de prison, dix en cas de décès d’une victime, et les autres infractions de cinq ans.

Pour les entreprises impliquées dans les atteintes à l’environnement, les sanctions financières sont lourdes. Dans le cas des infractions les plus graves, les amendes pourront aller jusqu’à 40 millions d’euros et 24 millions pour les autres infractions. Les Vingt-sept ont jusqu’au 21 mai 2026 pour transposer ce sérieux tour de vis pénal dans leur législation nationale.