Pour construire un classement global de conformité à l’Accord de Paris, l’Observatoire Hugo (Université de Liège) a resserré ses critères pour les faire coïncider avec les dimensions fondamentales du traité.

Depuis la diffusion de la première édition du classement en 2024, les auteurs ont, à nouveau, beaucoup échangé avec des chercheurs, des scientifiques, des représentants d’ONG. Avec pour objectif d’augmenter le nombre de pays classés sur la base de données les plus qualitatives possibles.

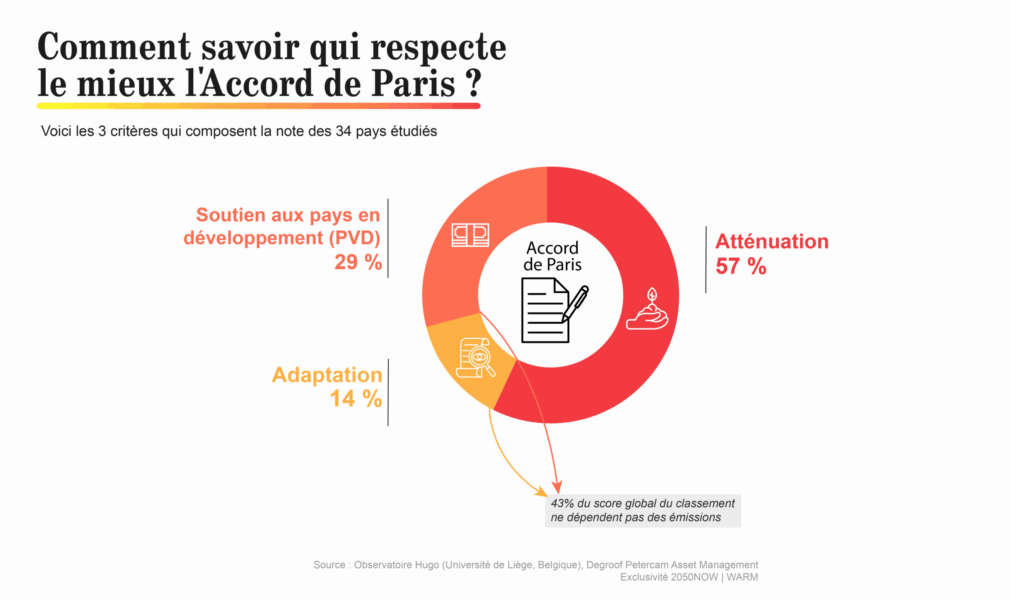

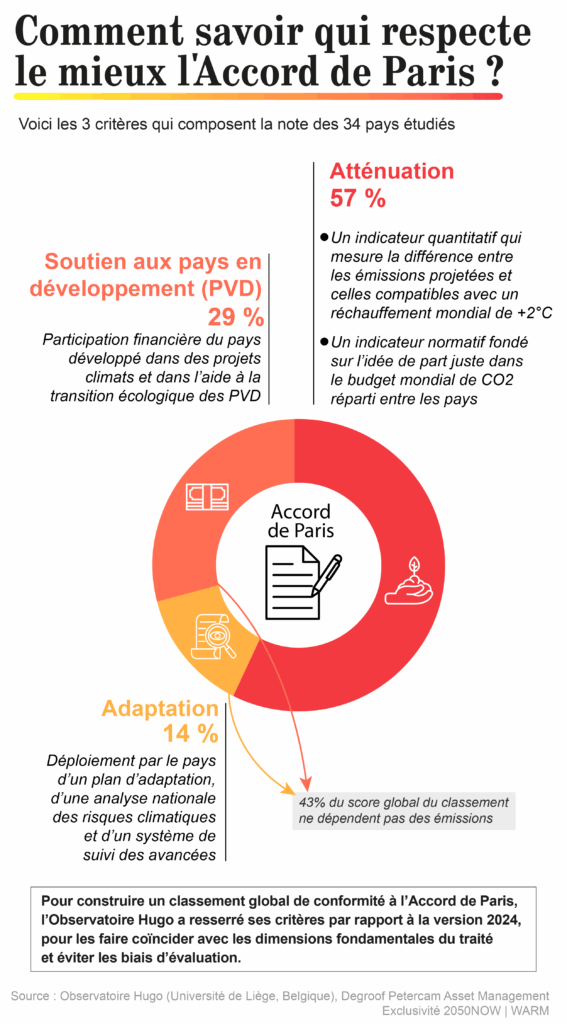

Pour cette édition 2025, la méthodologie a donc été ajustée, neutralisant au passage un certain nombre de biais d’évaluation. Les six critères (émissions actuelles, émissions projetées, objectif de neutralité carbone, adaptation, moyens de mise en œuvre et transparence multilatérale) ont été ramenés à trois : atténuation, adaptation et participation au financement des pays en voie de développement (PVD). Au sein de chacun de ces trois critères, les différents indicateurs sont évalués de façon égale.

Ce classement devient ainsi le seul à prendre en compte ces trois piliers qui sont aussi les trois fondements de l’Accord de Paris. En outre, le modèle est désormais plus facile à communiquer, et plus robuste sur le plan statistique.

- L’atténuation (57,14 %) prend en compte deux indicateurs :

Un indicateur quantitatif qui mesure la différence entre les émissions projetées et une trajectoire compatible avec un réchauffement mondial de 2°C. Cette dernière est calculée par des scientifiques qui estiment la quantité d’émissions tolérables pour ne pas dépasser ce seuil et utilisent des clés de répartition pour attribuer un résultat à chaque pays.

Un indicateur plus normatif fondé sur l’idée de part juste. Le budget mondial global de CO2 disponible en 2030 est réparti entre les pays en fonction de leur responsabilité climatique, leur capacité d’agir et leur nombre d’habitants. La différence entre les émissions projetées et la part juste de ce budget carbone constituent l’indicateur.

- L’adaptation (14,29 %)

L’inégalité de fait qui existe entre les différents pays en fonction de leur géographie (mer, montagne), de leur localisation, de leurs ressources, de leurs économies (agricole ou industrielle) suscite toujours des débats concernant l’appréciation de leur adaptation. C’est pourquoi les indicateurs de processus sont privilégiés tels qu’évoqués dans l’Accord de Paris. Il s’agit de la mise en place par le pays d’un plan d’adaptation, de l’existence d’une analyse nationale des risques climatiques, et d’un système de suivi et de contrôle des avancées de son adaptation. Les réponses sont enregistrées sur un mode binaire (oui-non) sur la base des données recueillies par la London School of Economics.

- La participation au financement des PVD (28,57 %)

Les indicateurs au sein de ce levier ont évolué pour échapper à certains biais.

La prise en compte des transferts de connaissances et de technologies reposait en effet sur le nombre de projets réalisés sans pouvoir juger de leur impact réel. L’édition 2025 se focalise donc uniquement sur la finance climat, en tenant compte des flux bilatéraux, mais aussi – et c’est nouveau — des flux multilatéraux. Ainsi, un pays qui détient une participation de 20 % dans une banque de développement internationale, sera crédité de 20 % des flux distribués par cette banque au titre de sa participation au financement climatique. Ces données sont extraites de la base de données de l’OCDE — qui est alimentée par les pays eux-mêmes — et évaluées par des experts.

Le concept de la part juste est également utilisé pour ces indicateurs. Les pays développés se sont engagés à aider les PVD à hauteur de 100 milliards de dollars par an jusqu’en 2025 sans pour autant qu’il y ait eu d’accord sur le montant de la contribution de chacun. Une part juste est donc calculée en rapportant ce qui est distribué par le pays comparativement à son revenu national brut, à sa population, et à la part de ses émissions historiques totales.

Ce classement se caractérise toujours par le calcul de deux niveaux d’agrégation. Une approche linéaire classique, d’abord, qui additionne les différents indicateurs en fonction de leurs poids respectifs pour chaque levier. Et une approche géométrique, ensuite, qui combine les trois leviers et leurs poids respectifs dans un index composite unique. Ce dernier permet de s’assurer qu’une mauvaise performance dans l’un des trois piliers ne puisse pas être facilement compensée par une très bonne performance dans un autre. Les pays présentant une performance homogène et solide sur l’ensemble des piliers sont ainsi valorisés, plutôt que ceux excellant dans un seul domaine.