Issu des écosystèmes marins, le carbone bleu se fait une place dans la finance climatique. Et il pourrait devenir un instrument de négociation et de recomposition diplomatique, susceptible de redistribuer les cartes entre Nord et Sud mais aussi au sein du Sud Global, explique Adeline Pilon, experte en finance durable. Cofondatrice de la Fondation Elyx, partenaire des Nations unies, elle a mis en œuvre le premier programme de crédit carbone bleu, certifié en Méditerranée, et œuvre sur d’autres écosystèmes dans le monde.

Le carbone bleu, provenant des mangroves, herbiers marins et marais salants, est au cœur d’une mutation géopolitique. Des pays longtemps périphériques dans l’économie mondiale voient leurs richesses naturelles revalorisées sur les marchés internationaux. En Asie du Sud-Est, la Thaïlande détient près de 240 000 hectares de mangroves, le Vietnam 347 000, les Philippines 250 000 et l’Indonésie concentre une part majoritaire des ressources mondiales avec plus de 3 millions d’hectares. Ces vastes superficies ne sont plus de simples écosystèmes : elles deviennent des atouts stratégiques, essentiels dans la lutte contre le dérèglement climatique.

Un levier inédit pour les nations littorales

Véritables puits de carbone et réservoirs de biodiversité, ces écosystèmes marins — qui servent aussi de nurseries halieutiques et de remparts naturels contre l’érosion côtière — s’imposent désormais comme de nouveaux actifs stratégiques de la transition écologique. Leur valorisation sur les marchés carbone offre aux nations littorales un levier inédit d’autonomie financière, leur permettant de financer leur transition climatique tout en affirmant leur rôle sur la scène diplomatique du climat. L’ouverture et la structuration de ces marchés carbone ont marqué un tournant. L’Indonésie a inauguré son marché dès 2023 et envisage de désigner 17 habitats d’herbiers marins comme « zones stratégiques nationales », la Thaïlande accélère depuis 2024 et le Vietnam prévoit de lancer le sien en 2025.

Cette dynamique vers un marché mondial du carbone s’accompagne d’une recomposition diplomatique dans son ensemble : à l’été 2024, Singapour et la Thaïlande ont signé le premier accord bilatéral d’implémentation de l’article 6 de l’accord de Paris (le huitième conclu par Singapour au niveau mondial et le premier avec un pays de l’Asean). Cet accord autorise les échanges transfrontaliers de crédits carbone – les Internationally Transferable Mitigation Outcomes (ITMOs) – assortis d’ajustements garantissant l’absence de double comptage. La Thaïlande avait déjà ouvert la voie des « transactions carbone » avec la Suisse, en 2024. La confédération helvétique a financé l’électrification de 2 000 bus publics à Bangkok pour bénéficier d’une réduction de 500 000 tonnes de ses émissions de CO2 d’ici 2030.

Vers un marché mondial du carbone

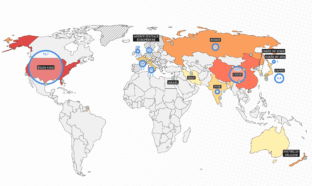

Ces accords confirment l’émergence d’un marché mondial du carbone, amorcé à Dubaï lors de la COP28 et consolidé à Bakou. Celui-ci repose sur un système centralisé d’enregistrement, de vérification et de compensation, et fait émerger de nouvelles routes de l’investissement climatique, où les flux Nord-Sud, Sud-Sud et même Nord-Nord redessinent la carte des alliances économiques. La valorisation du carbone a le potentiel d’enrichir les pays du Sud à double titre : en monétisant leurs puits naturels pour atteindre l’objectif zéro carbone, et en reconfigurant les relations internationales par de nouveaux transferts financiers et technologiques.

La France aussi regorge de ressources de carbone bleu. En Méditerranée, ces herbiers jouent un rôle fondamental : stabilisation des sédiments, soutien à la biodiversité, protection contre l’érosion, purification de l’eau. La Fondation Elyx a choisi ce territoire pour émettre les tous premiers crédits de carbone bleu certifiés pour la Méditerranée lors du sommet de l’Unoc à Nice en juin dernier. Mais la France compte aussi des ressources immenses dans les territoires d’outre-mer où aucun projet n’a encore été certifié. De la Guyane à la Polynésie française, des Antilles à Mayotte, La Réunion et la Nouvelle-Calédonie, la France dispose de territoires riches en mangroves (près de 80 000 hectares, dont 73 % en Guyane) et en herbiers marins. Ce potentiel marin représenterait pour la France une alternative stratégique, face aux contraintes budgétaires et dans la quête de solutions territoriales structurelles et innovantes.

La certification, un enjeu de soft power

La certification des crédits carbone est bien plus qu’un simple processus technique : elle est la clé de voûte qui garantit la crédibilité et la valeur réelle des projets sur les marchés globaux. Maîtriser cette certification, c’est contrôler la quantité et la qualité des crédits vendus, et donc l’intégrité du marché du carbone lui-même. Aujourd’hui, le marché est dominé par deux standards privés anglo-saxons, Verra (États-Unis) et Gold Standard (Suisse), qui établissent les règles du jeu et influencent la répartition des financements. Si cette domination existe, rien n’est encore figé. L’écosystème du carbone reste en construction, et de nouveaux labels peuvent encore émerger et s’imposer dans la gouvernance internationale. Car garder la main sur la certification, c’est s’assurer une place centrale dans la nouvelle économie climatique de demain, en étant garant de la qualité environnementale des projets et en amplifiant son influence économique et diplomatique sur la scène internationale.

Pour la France, il est ainsi stratégique de renforcer son Label bas carbone, qui intègre déjà une méthode spécifique pour les écosystèmes marins méditerranéens, notamment les herbiers de posidonies. Ce référentiel national doit devenir un standard régional, voire international, afin d’éviter une dépendance aux certifications étrangères qui peuvent biaiser la valorisation des projets et limiter l’influence française. Contrôler les règles de certification, c’est garantir un marché fiable et équitable, attractif pour les financements. Car la multiplication de standards concurrents et non coordonnés pourrait provoquer des distorsions entre les marchés, fragilisant la confiance des investisseurs et ouvrant la porte à des pratiques opaques ou des fraudes. Enfin, sur le plan diplomatique, la promotion et l’exportation du Label bas carbone représentent un puissant levier de soft power. En Méditerranée, où 22 États partagent des enjeux environnementaux similaires, diffuser ce standard favorise des coopérations renforcées, tout en amplifiant l’influence française dans la gouvernance régionale du climat. La Fondation Elyx ouvre ses collaborations avec d’autres territoires pour adapter le référentiel français aux réalités climatiques géologiques, culturelles et de régulations locales.