[ Donald Trump a déclaré le 5 janvier 2026 avoir « besoin du Groenland du point de vue de la sécurité nationale ». Mais pourquoi ce territoire autonome du Royaume du Danemark intéresse-t-il autant le président américain ? Nous republions notre article sur ses motivations ]

Depuis son retour à la Maison Blanche, Donald Trump ambitionne de mettre la main sur le Groenland et le Canada. Loin d’être un caprice, cette volonté d’expansion territoriale vers le Grand Nord répond à un triple objectif : géostratégique, militaire et économique.

Il n’est pas impossible que dans son bureau ovale tapissé de tableaux de certains de ses illustres prédécesseurs, Donald Trump, le soir, contemple en rêvant le portrait d’Andrew Johnson. C’est sous sa présidence qu’a commencé l’expansion territoriale vers le Grand Nord. Le 30 mars 1867, le Secrétaire d’État William H. Seward finalise l’achat de ce territoire peuplé d’Inuits et de quelques centaines de colons russes à l’Empire tsariste pour la somme de 7,2 M$, soit un peu plus de 110 millions d’aujourd’hui. Cette transaction, initialement raillée comme « la folie de Seward », s’est avérée être l’un des investissements géostratégiques les plus perspicaces de l’histoire américaine. L’Alaska, avec ses ressources naturelles considérables et sa position géographique clé, a transformé les États-Unis en puissance arctique légitime.

Une revendication ancienne

On peut, par facilité, se dire que les revendications de Donald Trump sur le Canada pour en faire « 51e État de l’Union », ou les visites de son fils et de son vice-président au Groenland « qu’il faudra bien annexer », sont celles d’un roi fou enfermé dans son bureau. Elles répondent en fait à une logique à la fois militaire, stratégique et économique. Il faut se souvenir qu’au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le président Harry S. Truman avait déjà proposé 100 M$ au Danemark pour récupérer le territoire. Proposition refusée. Les Américains ont néanmoins pu installer jusqu’à trois bases militaires pendant la guerre froide, réduite à une seule aujourd’hui, l’ancienne Thulé devenue Pituffik. L’emprise est modeste, quelques centaines de soldats, mais indispensable au système de lutte anti-missiles spatiaux.

Dès son premier mandat, Donald Trump a dénoncé les replis militaires de son prédécesseur, Barack Obama, dans le Grand Nord. En réalité, Georges W. Bush avait déjà entamé ce processus, considérant que la Russie n’était plus une menace réelle dans ces terres glaciales, et que l’heure était à la désescalade. L’administration Obama avait adopté une approche privilégiant la coopération multilatérale et la lutte contre le changement climatique, réduisant l’empreinte militaire américaine dans l’Arctique. Cette orientation se manifeste alors par une réduction des exercices militaires d’envergure et un accent mis sur les forums de coopération comme le Conseil de l’Arctique.

C’était méconnaître la vision de Vladimir Poutine. Depuis son arrivée au pouvoir en 2000, le président russe orchestre une remilitarisation systématique de ses territoires arctiques, réactive des bases soviétiques abandonnées et construit de nouvelles installations. La base Arctic Trefoil sur l’archipel François-Joseph et plusieurs autres complexes témoignent d’une ambition décuplée. En 2014, la création du Commandement stratégique conjoint de la flotte du Nord rend tangible cette présence militaire accrue dans l’Arctique.

À Moscou, des voix influentes contestent même le contrat de vente de l’Alaska, périodiquement mais de plus en plus fort. Nikolaï Patrouchev, secrétaire du Conseil de sécurité russe et proche conseiller de Vladimir Poutine, a récemment suggéré que « les autorités tsaristes n’avaient pas le droit de céder un territoire russe » et que « l’histoire pourrait être revisitée ». Ces déclarations, tout en n’ayant pas débouché sur des revendications officielles, s’inscrivent dans une stratégie de réaffirmation de la puissance russe dans l’Arctique.

La guerre des brise-glaces

Mais au-delà des mots, c’est la réalité qui compte. Dans cette compétition, la « politique des brise-glaces » constitue l’indicateur le plus révélateur des priorités et capacités des puissances. Ces navires, indispensables à la navigation dans les eaux polaires, représentent à la fois un atout commercial et un instrument de projection de puissance militaire. La Russie possède une flotte de brise-glaces très développée, avec environ 46 navires au total, dont huit à propulsion nucléaire. Elle continue à investir massivement avec des projets de nouvelles unités nucléaires, comme le « Tchoukotka », qui serait le plus puissant au monde (350 mégawatts). La Russie a également lancé la construction de huit nouveaux réacteurs nucléaires pour alimenter ses brise-glaces et centrales flottantes, dans l’océan Arctique.

Les États-Unis, eux, ne possèdent pas de brise-glaces nucléaires opérationnels. Leur flotte en la matière est limitée et vieillissante, avec seulement un navire capable de fonctionner toute l’année, le « Polar Star », qui carbure au diesel. Ils tentent de rattraper leur retard mais ces projets avancent lentement en raison de contraintes budgétaires et de capacités industrielles insuffisantes.

Cette vulnérabilité stratégique limite leur capacité d’intervention. L’amiral Paul F. Zukunft, ancien commandant des garde-côtes américains en 2018, résumait cette situation en des termes éloquents : « Dans l’Arctique, nous sommes pratiquement une nation en voie de développement. » Le programme Polar Security Cutter, lancé en 2019 avec un contrat de 746 M$ pour la construction d’un premier brise-glace lourd, témoigne d’une prise de conscience tardive de cette lacune.

Pékin entre dans la compétition

Cette faiblesse est d’autant plus préoccupante face à l’émergence de la Chine comme autre puissance arctique. Pékin n’a pas encore de brise-glace nucléaire, mais elle en planifie la construction. La stratégie de défense nationale publiée en 2018 a identifié la compétition avec les grandes puissances du pôle Nord comme priorité, et l’Arctique comme théâtre majeur de cette rivalité.

Face à ses puissants adversaires, la doctrine arctique américaine a dû se réorienter vers une présence militaire renforcée, illustrée par l’intensification des exercices militaires polaires et la réhabilitation en urgence de bases en Alaska. Les militaires perdent en quelques mois ce qu’ils avaient mis des années à apprendre dans les exercices de guerre dans le froid : faire la guerre en Irak et en Afghanistan ne prépare pas à utiliser des armes par -30 degrés…

En fait, la politique américaine dans le Grand Nord s’inscrit dans une version revisitée de la doctrine Monroe. Énoncée en 1823 par le président James Monroe, elle postulait que toute intervention européenne dans les affaires du continent américain serait considérée comme un acte hostile envers les États-Unis. Relue par l’administration Trump, elle témoigne maintenant d’une volonté d’affirmer une prérogative de la première puissance mondiale sur l’ensemble du continent, incluant les territoires arctiques canadiens et groenlandais. Cette approche réaffirme la conception d’un « hémisphère occidental » sous influence des États-Unis et légitime les velléités d’acquisition territoriale ou d’exploitation économique privilégiée. En clair, laisser le Canada et le Groenland trop indépendants de Washington met en danger l’existence même des États-Unis : il faut donc les annexer, de gré ou de force.

L’offre très médiatisée de Donald Trump d’acheter le Groenland au Danemark en août 2019, bien que rejetée catégoriquement par Copenhague comme « absurde », s’inscrit parfaitement dans cette tradition expansionniste, mais, énoncée en toute fin de mandat, elle avait fait sourire. Remise à l’ordre du jour dès le retour de Trump à la Maison Blanche, elle révèle une conception transactionnelle du territoire qui rappelle l’acquisition de l’Alaska et témoigne d’une permanence dans la vision américaine de son extension territoriale.

L’enjeu clé de la route maritime du Nord

Derrière cette revendication, se cache aussi une volonté de domination commerciale du monde. Pour l’équipe de Trump, il faut contrôler les territoires pour assurer la route maritime du Nord, un passage stratégique entre l’Europe et l’Asie.

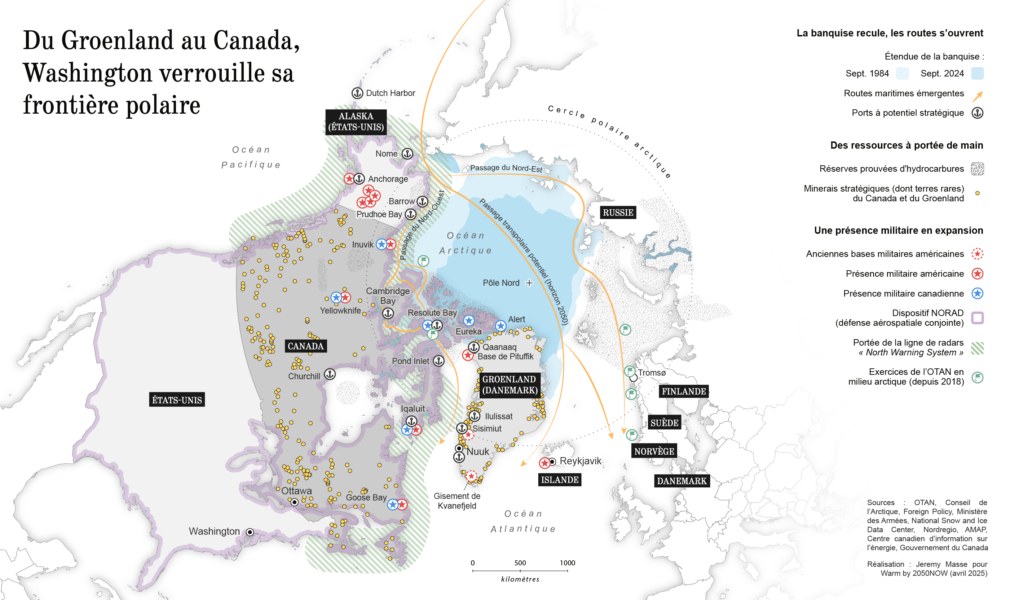

Le réchauffement climatique, particulièrement prononcé dans l’Arctique où les températures augmentent deux à trois fois plus rapidement que la moyenne mondiale, transforme l’accessibilité. La fonte accélérée de la banquise ouvre de nouvelles perspectives de navigation à travers deux routes principales : le passage du Nord-Ouest (traversant l’archipel arctique canadien) et la route maritime du Nord (longeant la côte sibérienne russe).

Il faut regarder la carte pour comprendre. Le passage du Nord-Ouest, reliant l’océan Atlantique au Pacifique à travers l’archipel arctique canadien, permet de réduire considérablement les distances maritimes. Le trajet Rotterdam-Tokyo est ainsi raccourci d’environ 3 000 miles nautiques (5 550 kilomètres) par rapport à la route traditionnelle via le canal de Panama, représentant une économie potentielle de 20 % sur le temps de trajet et la consommation de carburant. La route maritime du Nord offre des avantages similaires : la distance entre Shanghai et Rotterdam est réduite de 4 200 miles nautiques (7 780 kilomètres) comparée à l’itinéraire via le canal de Suez.

Les conséquences du réchauffement climatique sur la navigabilité sont déjà tangibles. Cette réduction favorise l’exploitation commerciale : le volume de fret transitant par la route maritime du Nord a atteint 33 Mt en 2020, soit une augmentation de 1 500 % depuis 2013. Le porte-conteneurs russe Sevmorput a effectué en 2019 un voyage entre Saint-Pétersbourg et Vladivostok en seulement 20 jours, contre 45 jours par la route traditionnelle via Suez. Des chiffres à relativiser, cependant : en 2023, le trafic commercial maritime par la route russe du Nord représentait 35 Mt, contre 16,6 milliards par le canal de Suez. La marche est encore élevée pour détrôner la plus importante voie du monde.

Présence russe et chinoise

Ces routes stratégiques présentent des inconvénients réels : navigabilité saisonnière, conditions météorologiques extrêmes, infrastructures limitées et, surtout, incertitudes juridiques concernant leur statut. Mais quand on imagine un nouvel ordre mondial, il faut se projeter loin. Et faire fi de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Washington conteste par exemple la qualification par le Canada du passage du Nord-Ouest comme « eaux intérieures » et la revendication similaire de la Russie concernant la route maritime du Nord, défendant plutôt la thèse de « détroits internationaux » ouverts à la libre navigation.

En toile de fond des ambitions commerciales américaines, surgit aussi une préoccupation majeure : la présence croissante de navires russes et chinois dans les nouvelles voies navigables de l’Arctique, à proximité du Groenland, et donc trop près des États-Unis.

La publication en 2018 par Pékin d’un livre blanc sur sa politique arctique, s’auto-proclamant « État proche de l’Arctique » et intégrant la région dans son initiative des « routes de la soie polaires », a déclenché une onde de choc à Washington. Les investissements chinois massifs dans les infrastructures, notamment en Russie et en Islande, et le déploiement de capacités scientifiques considérables, illustrent une stratégie de long terme. L’amiral James Foggo, ancien commandant des forces navales américaines en Europe, déclarait déjà en 2020 : « La Chine cherche à réécrire les règles de l’ordre international arctique ». La China Ocean Shipping Company aurait ainsi multiplié par cinq ses transits dans la zone entre 2013 et 2019, d’après des études de l’Université Laval au Canada. Ces développements alimentent la crainte américaine d’une coopération sino-russe renforcée qui marginaliserait l’influence américaine dans la région.

Une réserve de minerais stratégiques

L’autre enjeu, tout aussi stratégique, est celui des ressources naturelles. Selon l’U.S Geological Survey, l’Arctique contiendrait environ 13 % des réserves mondiales de pétrole non découvertes et 30 % des réserves de gaz naturel. Et le Groenland détiendrait 43 des 50 minéraux que les États-Unis considèrent comme critiques pour leur développement.

Le Groenland présente un potentiel particulièrement remarquable en terres rares, indispensables aux technologies modernes et dont la Chine domine actuellement 90 % de la production mondiale. Le gisement de Kvanefjeld, dans le sud du Groenland, contiendrait le deuxième plus grand dépôt de terres rares au monde et d’importantes réserves d’uranium. Comme le souligne Mikaa Mered, spécialiste des questions polaires à l’Institut libre d’étude des relations internationales (ILERI), « ce n’est pas tant le Groenland que Trump convoite, mais ses ressources stratégiques et la possibilité de contrer l’influence chinoise et russe ».

Les ambitions américaines s’étendent également aux ressources canadiennes arctiques. La zone du bassin de la mer de Beaufort, contestée entre les États-Unis et le Canada, pourrait contenir jusqu’à 10 milliards de barils de pétrole. Le différend frontalier maritime dans cette région, non résolu depuis les années 1970, n’est que l’une des raisons de l’obsession de Trump pour faire du Canada, en toute simplicité, le 51ème état de l’Union.

Enfin, au-delà des ressources minières et pétrolières, le Grand Nord présente un intérêt déterminant pour les infrastructures de télécommunications. Le réchauffement climatique facilite le déploiement de câbles sous-marins de fibre optique à travers l’océan Arctique, offrant des temps de latence réduits entre l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Asie. Le projet « Polar Express », câble de 12 500 km reliant Mourmansk à Vladivostok le long de la route maritime du Nord, lancé par la Russie en 2021, a inquiété les États-Unis. Pour contrer cette initiative, ils soutiennent activement le projet « Far North Fiber », un câble de 14 000 km devant relier le Japon à l’Europe en passant par l’Alaska et le nord-ouest canadien.

La position du Groenland est évidemment stratégique : situé à ce carrefour polaire, il pourrait devenir un nœud majeur pour les connexions transarctiques. Dans la guerre de moins en moins discrète des câbles sous-marins, cette perspective n’a pas échappé aux équipes de Trump.

Résistances des populations

Mais il y a un problème. Nous ne sommes plus au temps des tsars et des négociations par porteurs. Donald Trump ne peut pas acheter le Groenland ou annexer le Canada comme son idole Johnson. Rarement une telle unanimité politique n’avait émergé au Canada pour dénoncer les ambitions du voisin. Le nouveau Premier ministre, Mark Carney, a annoncé des élections législatives pour le 28 avril, cherchant une coalition forte pour répondre à la crise : « Le Canada ne fera jamais partie des États-Unis, de quelque façon que ce soit. Que les Américains ne s’y trompent pas. Dans le commerce comme au hockey, le Canada gagnera. »

Même son de cloche de l’autre côté de la baie de Baffin. Au Groenland, territoire autonome du Danemark depuis 2009, les velléités américaines suscitent des réactions de plus en plus hostiles. Selon un sondage réalisé fin janvier par le quotidien danois Berlingske et le journal groenlandais Sermitsiaq, 85 % des Groenlandais étaient opposés à une reprise de leur île par les États-Unis.

Le nouveau Premier ministre Jens-Frederik Nielsen, leader du parti social-libéral qui vient de former un gouvernement de coalition a publié le soir de son élection un message clair : « Les États-Unis n’obtiendront pas le Groenland. Nous n’appartenons à personne d’autre. » Le dernier « coup » du vice-président, qui avait imaginé se rendre avec sa femme à l’une des plus grandes courses de chiens de traîneaux en mars a tourné au ridicule. Pensant être accueilli en « libérateur » par des représentants des 57 000 habitants, J.D. Vance a dû se contenter d’une visite à des soldats américains sur la base de Pituffik.

On le sait bien, il n’y a pas d’histoire sans géographie. L’acquisition de l’Alaska en 1867 constitue le fondement de la présence américaine au-delà du cercle polaire. Aujourd’hui, les annonces brouillonnes et tonitruantes de Trump cachent une réalité géopolitique tangible : la peur d’être pris en étau, entre la remilitarisation russe et l’avancée chinoise dans la région, sur fond de guerre commerciale et d’accès aux ressources naturelles du Canada et du Groenland.

Le 2 août 2007, le sous-marin russe Mir-1 plongeait à 4 261 mètres, à la verticale du pôle Nord. Il plante alors un drapeau russe en Titane, indestructible. L’expédition voulait prouver que la dorsale Lomonossov, une zone sous-marine riche en hydrocarbures, était une extension géologique du territoire russe. À l’époque, le responsable de l’opération avait déclaré : « L’Arctique est à nous. »