Menacé d’un double isolement – européen et américain depuis le retour de Trump – le Royaume-Uni effectue un retour tonitruant sur la scène internationale. La crise ukrainienne a permis un rapprochement avec les Européens et le retour de Trump a rendu indispensable son rôle d’intermédiaire pour assurer la sécurité du continent.

C’est un momentum qui va rester dans les livres d’histoire : en ce mois de mars 2025, une frénésie contagieuse s’est soudainement emparée des dirigeants britanniques après un long sommeil international. Comme pour savourer une revanche inespérée, après les neuf interminables années de purgatoire dans lequel le vote en faveur du « Brexit » avait plongé le Royaume-Uni au printemps 2016.

Jugez plutôt : de retour de Washington et d’une visite à risque considérée « réussie » à la Maison Blanche, le Premier ministre Keir Starmer a reçu en grande pompe à Londres le banc des dirigeants européens avant d’accueillir leurs plus hauts responsables militaires. Un Britannique fédérateur, portant haut et fort les intérêts du continent européen, tout en se hissant en garant incontournable d’une relation transatlantique en grand danger… Un rôle et une photo totalement improbables il y a seulement quelques semaines.

Le ministre des Affaires étrangères, David Lammy, bondissait, lui, de Manille à Québec, en passant par Tokyo, juste après avoir accueilli son homologue chinois. Quant au ministre de la Défense, John Healey, il atterrissait à Paris avant de s’envoler à Ankara.

« We are Back ! »

Cet activisme diplomatique ne laisse aucun doute : « We are Back ! », comme l’a soufflé avec l’énergie d’un ressuscité Keir Starmer, le week-end dernier aux journalistes du New York Times. La crise ukrainienne et les choix stratégiques du nouveau résident de la Maison Blanche, Donald Trump, lui ont offert une opportunité rêvée de se hisser à la hauteur de l’histoire et de faire oublier un médiocre début de mandat plombé par des affaires et une mollesse coupable que l’opinion publique commençait à trouver problématique. Starmer a su trouver le ton juste et a pris la mesure d’une menace vertigineuse pour le Royaume-Uni, celle d’un double isolement devenu plausible, tant vis-à-vis de l’Union européenne que des États-Unis de Trump…

« La crise a métamorphosé M. Starmer, constatait le même journal américain, un avocat sans éclats des droits de l’homme a endossé le costume d’un leader crédible, taillé pour temps de guerre. » Dans sa couverture du 8 mars, The Economist osait même une élogieuse analogie historique dont l’intéressé n’aurait pas osé rêver : « Winston Starmer » titrait l’hebdomadaire, avec un dessin de la célèbre silhouette de l’éminent Premier ministre et chef de guerre de la Seconde Guerre mondiale, Winston Churchill, pourvu de la tête de l’actuel locataire du 10 Downing Street…

Bien sûr, Keir Starmer a su faire fructifier un héritage sans lequel rien n’eut été possible. Le responsable travailliste n’a en effet pas dévié de la ligne tracée par Boris Johnson, et suivie par ses deux successeurs conservateurs Liz Truss et Rishi Sunak : soutien aussi inconditionnel que sonnant et trébuchant à Kiev et au président Volodymyr Zelensky, dès les premières heures de l’agression de la Russie. Cette constance lui a aussi donné un statut incontournable et rappelé une vérité : pas de défense européenne sans un rôle en première ligne du Royaume-Uni.

Un retour en scène après une une longue déconfiture

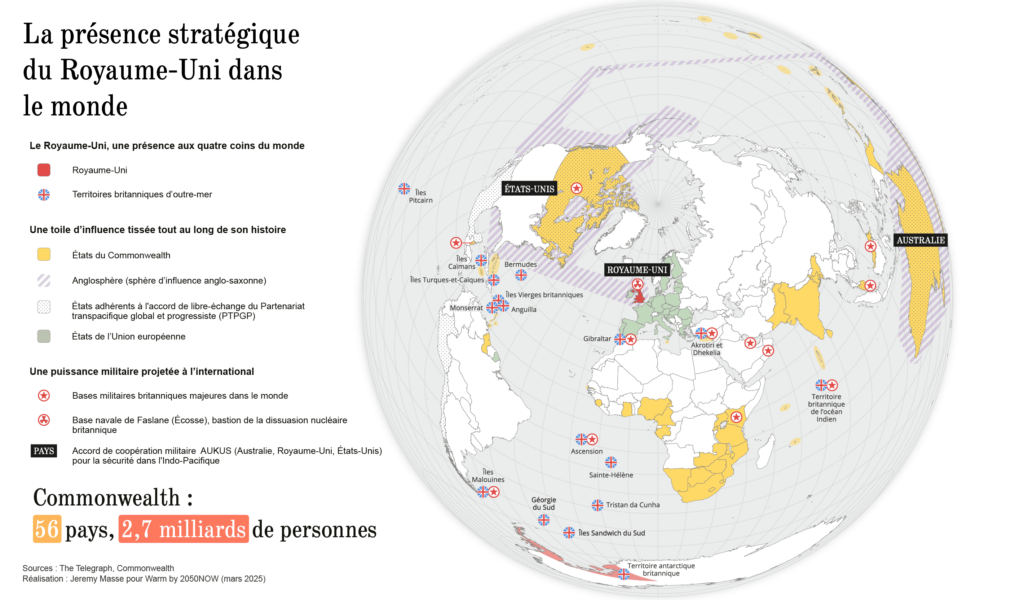

Lors des années qui ont suivi le référendum du 24 juin 2016, le Royaume-Uni avait peu à peu perdu son influence internationale. Miné par des luttes internes effroyables, aussi bien au sein du parti conservateur au pouvoir qu’à travers le conflit ouvert au Parlement entre opposants et partisans de la sortie de l’Union européenne, le gouvernement avait relégué les questions internationales au second plan. Seul à se démener sur ce sujet à son poste de ministre des Affaires étrangères, Boris Johnson avait alors imaginé et promu le slogan « Global Britain ». Derrière celui-ci, la volonté de regarder par-delà les frontières européennes et de nouer des relations politiques et commerciales fortes avec les pays en voie de développement.

Dans le même temps, la crise du Covid-19 et l’application de l’accord de Brexit avaient tendu les relations entre Londres et les capitales européennes. L’isolation diplomatique des Britanniques s’est trouvée par la froideur des relations avec le président américain Joe Biden, plus préoccupé par ses origines irlandaises que par la soi-disant « relation spéciale » entre les États-Unis et le Royaume-Uni.

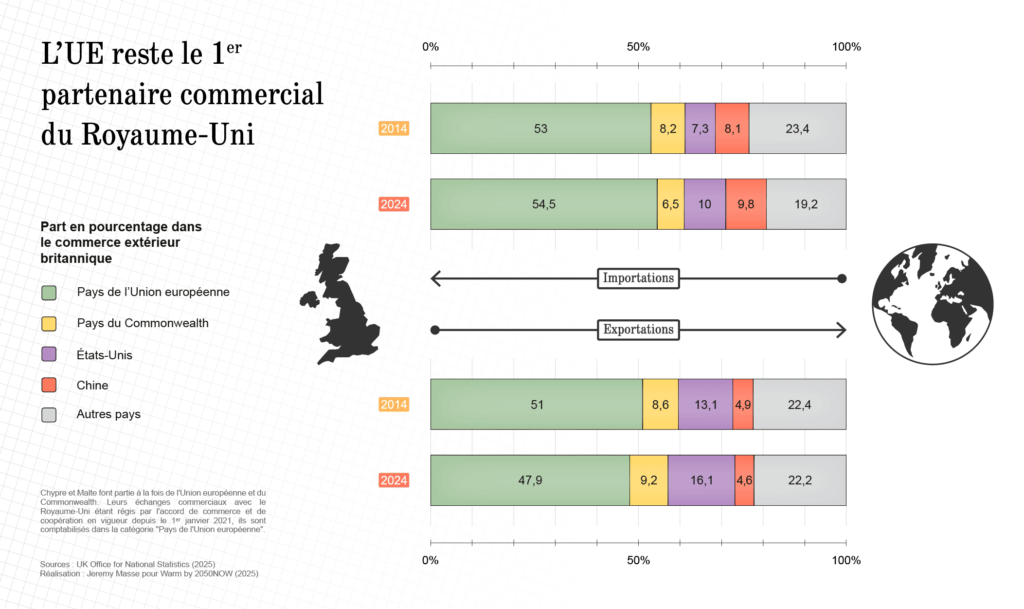

Mais le slogan a fait « pschitt ». La politique de Boris Johnson, appliquée avec entrain à son entrée au 10 Downing Street en juillet 2019, n’a pas résisté à la rude réalité de la géographie : il n’est guère possible de remplacer en un claquement de doigts les échanges commerciaux avec l’UE par ceux avec le Pacifique, l’Afrique ou l’Amérique Latine. Le commerce britannique avec l’Union a d’ailleurs peu varié (comme le montre notre infographie ci-dessous).

Revirement de situation avec la guerre en Ukraine

L’invasion russe de l’Ukraine en février 2022 a changé la donne. En coulisse, la France et le Royaume-Uni ont rapidement renoué le dialogue. Outre que les deux pays demeurent les deux seules puissances nucléaires européennes – même si les Britanniques dépendent sur cette question du bon-vouloir des Américains –, ils s’appuient sur une relation historique en matière de défense, aussi bien à travers des entreprises comme Airbus ou le constructeur de missiles MBDA, qu’en matière de coopération militaire.

Le terrain était balisé. Leur coopération a lentement, mais sûrement repris. « Au cours des cinq années qui ont suivi le Brexit, la politique étrangère du Royaume-Uni est passée d’une focalisation sur le monde au-delà des frontières de l’Europe à un retour de son attention principalement sur le continent », résume Richard G. Whitman, professeur de relations internationales à l’université du Kent. « Les gouvernements britanniques ont récemment cherché à renforcer la coordination et à mettre l’accent sur leurs intérêts communs. » Retour à la « real politik ».

Un nouveau partenariat Royaume-Uni/UE

Avant même la victoire des travaillistes lors de l’élection générale du 4 juillet 2024, David Lammy, alors responsable des questions internationales, avait indiqué que « le Labour cherchera à établir un nouveau partenariat géopolitique avec l’Europe, consacré par un nouveau pacte de sécurité entre le Royaume-Uni et l’UE. La sécurité européenne sera notre priorité première en matière de politique étrangère ».

De fait, lors de sa visite à Berlin au début du mois de septembre, Keir Starmer avait rappelé vouloir « relancer les relations avec l’Europe », alors que son prédécesseur conservateur Rishi Sunak, un brexiter de la première heure, y était réticent. « Cela ne signifie pas qu’il faille revenir sur le Brexit ou réintégrer le marché unique ou l’union douanière », avait-il cru devoir préciser. « Mais cela signifie une relation plus étroite sur un certain nombre de fronts, y compris l’économie, y compris la défense, y compris les échanges. »

Ces derniers mois, le gouvernement britannique a affirmé sa volonté de procéder à un « reset » (réinitialisation) de sa relation avec l’Union européenne. Il a fait part de son souhait de conclure un « pacte de sécurité » avec l’Union européenne « couvrant la coopération en matière de sécurité transfrontalière, ainsi que les politiques étrangères et de défense, y compris les technologies et les industries de défense », poursuit Richard G. Whitman.

Premier pas en avant concret, « Londres a demandé à participer à un programme de la Coopération structurée permanente sur la mobilité militaire, et y a été accepté ». Celui-ci vise « à simplifier et à normaliser la logistique du transport militaire transfrontalier en permettant la circulation sans entraves du personnel et des moyens militaires à l’intérieur des frontières de l’UE », comme l’écrit Isabella Antinozzi, chercheuse au centre de réflexion RUSI.

La nécessité d’une défense commune

Ce n’est guère une surprise. L’UE avait été affaiblie par le départ du Royaume-Uni. « Le conflit ukrainien a rappelé à ses partenaires que le Royaume-Uni était l’un des principaux acteurs de la défense et de la sécurité en Europe », assure Richard G. Whitman. « Dans ce nouvel environnement stratégique, tous se sont souvenus des très forts intérêts communs des Britanniques et des pays membres de l’UE. » L’impératif actuel d’une défense commune a rendu cette absence et ce manque encore plus flagrant, même si cette réalité était et demeure impossible à énoncer pour de nombreux dirigeants européens.

Après avoir promis de « verser 3 Mds£ (3,5 Mds€) par an jusqu’en 2030 au moins » à l’armée ukrainienne, le « Churchill travailliste » a indiqué mi-février que son gouvernement était désormais prêt à envoyer « nos propres troupes sur le terrain si nécessaire » une fois le conflit terminé. À ses yeux, cette action est justifiée par sa contribution à « la sécurité de notre continent » et du Royaume-Uni. S’il avait plusieurs fois insinué cette éventualité depuis sa visite à Kiev le 16 janvier, lors de laquelle il avait signé « un partenariat pour cent ans » avec l’Ukraine, c’était la première fois qu’il l’affirmait explicitement.

Dans la foulée, il a annoncé une augmentation du budget de la défense nationale de 2,3 % à 2,5 % du PIB d’ici à 2027, soit une dépense annuelle supplémentaire de 16 Mds€, puis à 3 % du PIB après 2028. Avant de réitérer début mars son « soutien indéfectible à l’Ukraine » et de redoubler son engagement « à fournir du matériel, des formations et de l’aide à l’Ukraine pour la placer dans la plus forte des positions ». Lors de son sommet des dirigeants européens le 2 mars à Londres, il a enfin annoncé la création d’une « coalition d’États volontaires ».

Un retour du Royaume-Uni dans l’UE ?

Jusqu’où ira le nouvel élan européen du Royaume-Uni ? Keir Starmer osera-t-il jeter les jalons d’un retour au sein de l’Union ? Tout en se montrant beaucoup plus avenant avec ses homologues européens, le Premier ministre se garde de franchir la ligne rouge et de revenir sur le traumatisme du « Brexit ». Même si 60 % des Britanniques interrogés par YouGov considèrent que la sortie de l’UE fut « une erreur », l’extrême prudence du parti travailliste reste de mise. Trop risqué, face aux menaces populistes et au danger Musk qui ne se prive pas d’afficher son soutien aux partis d’extrême-droite en Europe.

L’objectif de Starmer est d’abord d’afficher à nouveau un leadership occidental et de sécuriser la relation transatlantique en tentant d’accommoder l’imprévisible homme fort de Washington. « Donald Trump comprend le langage de l’argent et de la force, et Keir Starmer lui a montré qu’il peut parler le même langage en lui apportant des propositions concrètes et fortes », analyse Latika Bourke, experte associée à l’Australian National University Security College. « Ce genre d’actions pourrait lui permettre de devenir le lien entre l’Europe et les États-Unis. » Un élément d’autant plus important « que Keir Starmer a indiqué noir sur blanc dans une tribune vouloir garder les États-Unis dans le jeu, car eux seuls sont capables d’empêcher la Russie d’attaquer de nouveau ».

Établir des liens apaisés avec les États-Unis de Donald Trump

Le Britannique a opté pour une approche très différente de son homologue français. Emmanuel Macron avait misé lors de sa visite à Washington sur les poignées de mains chaleureuses et masculines, les rires, la main sur le genou et sur le bras. Peu à l’aise en public, Keir Starmer s’est forcé à lui poser la main sur l’épaule, avec une gêne assez visible. Malgré son manque évident de charisme, sa tactique d’approche a semblé amadouer le président américain.

Grâce à son ancienne ambassadrice aux États-Unis, Karen Pierce, il avait décroché dès le 26 septembre dernier un dîner dans la Trump Tower avec celui qui n’était alors que le candidat républicain à la présidence américaine. Leur rencontre s’était tellement bien déroulée que son ministre des Affaires étrangères David Lammy – qui avait quelques années plus tôt qualifié leur hôte de « tyran coiffé d’un postiche » et de « sympathisant des néo-nazis » dans le magazine américain The Time – avait témoigné avoir reçu de sa part « une deuxième portion de poulet »… Avant de témoigner qu’« il (Trump) était très généreux, très aimable, très désireux de s’assurer que nous nous sentions détendus et à l’aise dans son environnement »… Une opération sur-jouée de séduction pour tenter de sauvegarder des intérêts bien compris.

Avec Keir Starmer, le Royaume-Uni n’est pas seulement redevenu visible, il s’est rendu indispensable à un continent européen menacé dans sa sécurité. L’heure n’est plus au « splendide isolement ».

De notre correspondant à Londres, Tristan de Bourbon.