L’adoption de pratiques durables constitue un défi pour l’agriculture française. Bien que les scénarios s’accordent sur les changements nécessaires, plusieurs incertitudes persistent : évolution des phénomènes climatiques, développement des bioénergies, capacité à adapter les systèmes agricoles tout en assurant la sécurité alimentaire.

La récente tourmente autour de la loi Duplomb illustre les tensions qui traversent l’agriculture française. Et met en lumière les conflits potentiels entre recherche de productivité et préservation de la biodiversité, entre court et long termes. Comment faire évoluer l’agriculture vers des systèmes plus durables ? La nécessaire transition ne se fera pas sans la territorialisation des stratégies d’adaptation, ni sans la sécurisation économique des agriculteurs. Ces derniers font face à de nombreux risques dans un contexte déjà tendu, marqué notamment par de fortes variations des coûts des intrants, en fonction du contexte géopolitique.

Le dérèglement climatique, notamment l’intensification des phénomènes météorologiques extrêmes (gel, sécheresse, tempête, grêle…), met sous pression l’agriculture traditionnelle : baisse de la production de biomasse, stress thermique sur les cultures et les animaux d’élevage — pour les vaches laitières par exemple, dont la production diminue en cas de coup de chaleur. Parallèlement, la raréfaction des ressources, qu’il s’agisse des énergies fossiles, de l’eau, de la biodiversité, des sols ou de certains intrants utilisés pour la fertilisation (engrais phosphatés minéraux) ou la protection des cultures (pesticides de synthèse), provoque des augmentations de prix lourdes de conséquences.

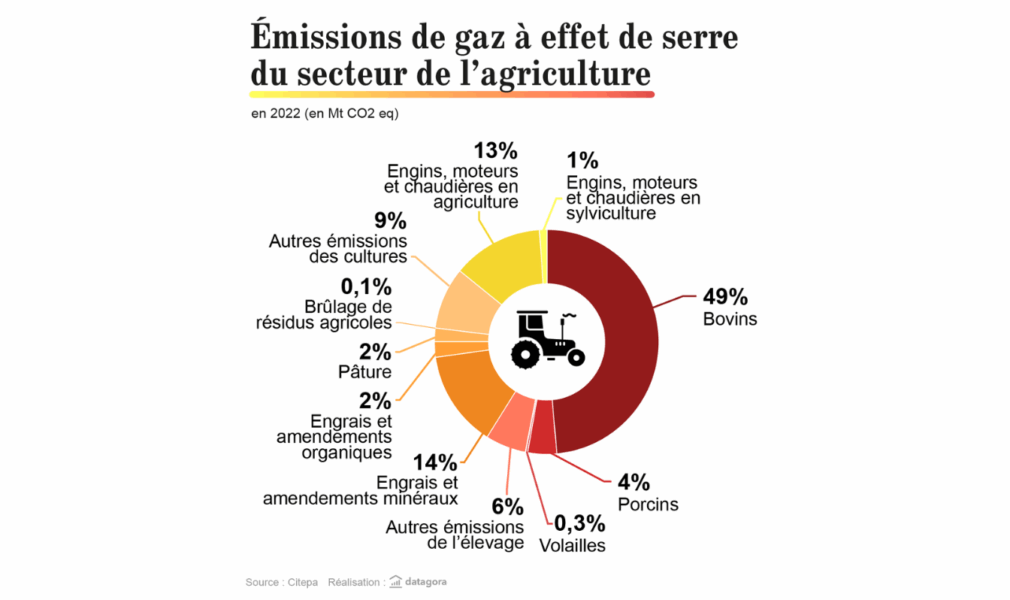

Cela impose une adaptation rapide vers des pratiques agricoles résilientes face aux aléas climatiques, environnementaux et sanitaires, tout en limitant les impacts des activités agricoles en termes de préservation de la biodiversité et d’émissions de gaz à effet de serre (GES). En 2022, l’agriculture représentait environ 20 % des émissions nationales de GES, principalement dues aux émissions de méthane et de protoxyde d’azote, liées respectivement à l’élevage de ruminants et aux pratiques de fertilisation (cf infographie ci-dessous). Cependant, le carbone ne peut pas être le seul indicateur pour planifier cette transition, d’autres facteurs environnementaux, comme la qualité des sols et la biodiversité, doivent également être pris en compte.

Gestion des sols : diminuer les intrants

La transformation est un chantier complexe. L’agriculture conventionnelle constitue en effet le modèle d’exploitation dominant, s’appliquant à plus de 90 % des surfaces cultivées en France. Ce modèle repose sur une forte dépendance aux intrants, en particulier ceux de synthèse (engrais minéraux, produits phytosanitaires), des paysages simplifiés et un degré élevé de mécanisation au sein des exploitations. Bien que la biomasse agricole réponde en priorité à des besoins alimentaires (humains et animaux), elle est également utilisée pour d’autres usages tels que la production d’énergies, de matériaux, et la fertilisation des sols.

La transition des pratiques agricoles suppose une diminution des intrants (engrais azotés, produits phytosanitaires, énergies fossiles, eau d’irrigation) et l’intégration de systèmes agroécologiques. Ces derniers incluent des pratiques telles que l’agriculture biologique (AB), l’agroforesterie et l’agriculture de conservation des sols (ACS), qui favorisent la rotation et la diversification des cultures et dont la pratique est largement maîtrisée aujourd’hui.

Les évolutions majeures des pratiques agricoles contribuent à la réduction des émissions de GES, tout en limitant les pollutions diffuses générées par le secteur. À titre d’exemple, l’agriculture biologique réduit considérablement l’utilisation d’engrais azotés de synthèse, et donc les émissions de protoxyde d’azote associées.

Évolution de la production agricole

Conséquence de ces nouvelles pratiques, la production agricole, qu’elle soit à vocation alimentaire ou énergétique, est appelée à évoluer. Quel potentiel de décarbonation ? Les productions végétales et animales ne se valent pas en termes de potentiel de réduction des émissions. Parmi les cultures végétales, il existe un fort potentiel de décarbonation pour les céréales, dont la productivité actuelle repose fortement sur le recours aux engrais azotés de synthèse (⅔ des apports en azote minéral consommé en France en 2021 furent dédiés aux céréales d’après l’inventaire Floréal du Citepa). Or, ces derniers génèrent des émissions de GES très conséquentes (7,8 MtCO₂ en 2021 d’après l’inventaire Floréal). En effet, les légumineuses permettent de faire rentrer de l’azote dans les sols de manière “naturelle” et de réduire considérablement la quantité d’engrais nécessaire. Pour les animaux, les marges de décarbonation sont grandes pour les viandes rouges et les viandes blanches. Pour ces dernières, l’usage de soja importé (venu des Etats-Unis et du Brésil) étant leur principale source d’émissions, développer des cultures européennes de soja réduirait drastiquement les émissions des volailles. Pour les viandes rouges, légumineuses et herbes de prairies sont une alternative au soja.

Quelle évolution des cheptels ? Si les élevages de petits ruminants (chèvres, brebis) et de poules pondeuses devraient maintenir leurs effectifs, les productions animales plus intensives, telles que les bovins (en particulier le troupeau laitier) et les porcs, devraient être réduites de manière significative. Ainsi, les quatre scénarios de l’Ademe imaginent une contraction du troupeau bovin entre aujourd’hui et 2050 allant jusqu’à -60 % environ pour le plus ambitieux. En plus de son bénéfice environnemental, cette réduction permettrait également une augmentation de la disponibilité alimentaire des céréales.

Quelle évolution des productions végétales ? Celles destinées à l’alimentation, en particulier les légumineuses, devraient connaître une forte augmentation. Ainsi, certains scénarios imaginent une multiplication des légumineuses protéagineuses produites par un facteur entre 5,5 et 10.

Parallèlement, la production de bioénergies à partir de ressources agricoles se développerait, bien que la concurrence d’usage entre la production alimentaire et énergétique pourrait limiter certaines pratiques, notamment dans le domaine des biocarburants.

Il doit être noté qu’une baisse de la productivité agricole est à prévoir, notamment à cause des changements de pratiques qui privilégieront des systèmes à bas niveau d’intrants.

Vers de nouvelles pratiques alimentaires

Ces transformations auront bien sûr un impact fort sur la composition de nos assiettes. La consommation alimentaire semble relativement stable depuis les années 1990, avec certaines tendances notables comme la consommation de viande davantage orientée sur la volaille, l’augmentation des produits transformés et la consommation hors domicile. Les légumineuses progressent également, bien qu’elles n’occupent qu’une place marginale dans l’assiette des Français, avec 18 g/jour/personne à comparer aux 123 g/jour/personne de viande et d’abats.

Pour éviter de compenser la baisse de production nationale par des importations massives, l’évolution des pratiques agricoles devra s’accompagner d’une diminution de la consommation de viandes, poissons et produits laitiers au profit de régimes alimentaires plus végétaux.

Une réduction de la consommation de produits d’origine animale, notamment la viande et les produits laitiers, est anticipée par la plupart des scénarios énergie-climat français. Les plus ambitieux imaginent une réduction par 4 de la consommation de protéines animales entre aujourd’hui et 2050. Simultanément, les régimes à base de végétaux, tels que les légumineuses, devraient augmenter d’un facteur compris entre 1,5 et 5 entre aujourd’hui et 2050, toujours selon les prévisions l’Ademe. Ce changement dans l’assiette, notamment vers des produits locaux, bio, de saison et moins transformés, est indispensable pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de GES et garantir une alimentation durable. Mais le changement des habitudes alimentaires ne relève pas seulement du choix individuel, et doit passer par une évolution de la culture culinaire et par des politiques publiques incitatives, comme l’introduction de menus plus durables dans la restauration collective.

En tant que principal producteur européen de céréales et de semences, deuxième producteur de lait et premier cheptel bovin, la France joue un rôle clé dans la transition agricole. Les politiques publiques auront un rôle central pour accompagner et protéger les agriculteurs et les consommateurs, en soutenant une transition qui soit à la fois respectueuse de l’environnement et économiquement viable.