Transport, industrie, stockage de l’électricité : l’hydrogène est souvent désigné comme la molécule clé qui permettra de lever les principaux verrous de la transition énergétique. Mais de quoi parle-t-on exactement ? Quels sont les enjeux clés ? Les réponses en cinq points.

1. Qu’est-ce que l’hydrogène ?

Cette molécule, composée de deux atomes d’hydrogène (dihydrogène), est un gaz léger, incolore, inodore, non-corrosif et extrêmement inflammable. Sa densité énergétique massique est élevée, mais sa densité volumique reste très faible, ce qui constitue une contrainte structurelle pour certaines applications. À titre d’exemple, comprimé ou liquéfié, il emporte environ (cela dépend du carburant considéré et du type de stockage de l’hydrogène) quatre fois moins d’énergie que les carburants fossiles à volume égal. Dans des secteurs comme le transport maritime ou aérien, cela signifie des volumes quatre fois supérieurs à transporter pour une autonomie comparable. Cette contrainte physique s’ajoute à d’autres enjeux techniques et économiques, notamment pour sa production. En-dehors de l’hydrogène blanc (c’est-à-dire présent dans le sous-sol terrestre), l’hydrogène n’existe pas dans notre environnement sous une forme directement utilisable : il doit être produit, et cette production est encore largement dépendante des énergies fossiles, en particulier le gaz naturel.

2. Comment est-il produit ?

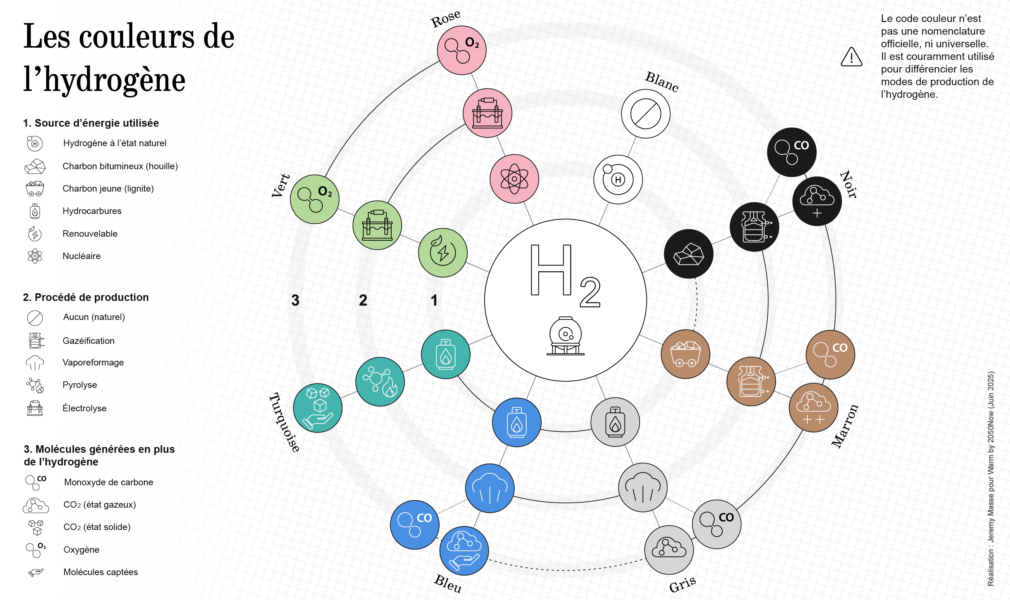

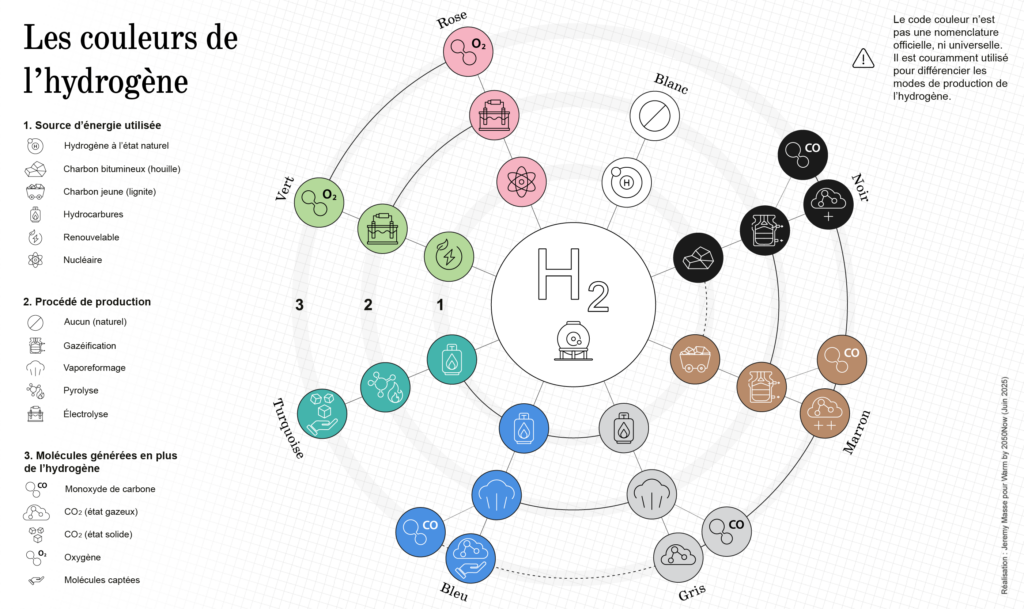

L’hydrogène peut être produit de plusieurs manières : par gazéification, par reformage et par électrolyse. Les différentes voies de production sont classées par « couleur », selon l’équation de la réaction chimique et la source d’énergie utilisée (voir infographie ci-dessous).

On distingue généralement la production dite dédiée qui correspond à des procédés conçus pour produire de l’hydrogène comme produit principal et la production non-intentionnelle qui désigne les cas où l’hydrogène est un coproduit d’un autre processus industriel, il est généralement soit réutilisé dans d’autres procédés, parfois revendu, soit brûlé ou éventé.

La production mondiale d’hydrogène atteint 100 Mt par an, dont 80 millions environ proviennent de sources fossiles. Cette dépendance aux ressources fossiles induit un facteur d’émission élevé de l’hydrogène utilisé aujourd’hui.

La France n’échappe pas à cette tendance. Plus des trois quarts de la production est obtenue à partir de gaz naturel et l’électrolyse ne représente encore qu’une fraction infime de la production nationale

3. Que faut-il pour produire de l’hydrogène bas carbone ?

L’hydrogène issu de l’électrolyse n’est « bas carbone » que si l’électricité utilisée est issue d’une source peu émettrice comme le nucléaire ou les énergies renouvelables.

Produire de l’hydrogène vert requiert de grandes quantités d’électricité dite bas carbone, elle-même fortement sollicitée par d’autres secteurs dans le cadre de leur transition : électrification du bâtiment, de la mobilité ou des procédés industriels. Les arbitrages sont donc inévitables. Dédier une grande quantité d’électricité bas carbone à la production d’hydrogène pour un secteur, c’est accepter de différer d’autres usages et donc l’atteinte des objectifs de transition, ou d’investir massivement dans la production d’électricité bas-carbone.

4. Quelles sont les grandes orientations publiques ?

En France, la politique de développement de l’hydrogène repose sur une stratégie dédiée : la stratégie nationale hydrogène, publiée en 2020. Elle vise à développer une filière de l’électrolyse avec des prévisions de capacités installées qui paraissent irréalistes selon un rapport de la Cour des comptes : 6,5 GW de capacités de production électrolytique en 2030 et 10 GW de capacités installées et une production de 1 Mt par an pour 2035.

L’Europe, avec son objectif stratégique de 20 Mt d’hydrogène renouvelable d’ici à 2030, dont 10 Mt importées, se trouve dans une position délicate : elle dépend des pays producteurs d’hydrogène, qu’il soit bleu (issu de sources fossiles, mais avec captage de CO2) ou vert (produit à partir d’énergies renouvelables). Si des géants comme les États-Unis, la Chine ou des pays du Golfe ambitionnent de devenir des leaders de l’hydrogène bleu, des nations comme le Maroc, l’Égypte ou encore l’Australie misent sur leur potentiel solaire et éolien pour développer l’hydrogène vert.

5. Quels sont les principaux marchés ?

Malgré ce qu’anticipent les scénarios prospectifs, la demande en hydrogène reste aujourd’hui concentrée dans ses usages traditionnels, comme le raffinage, la production d’ammoniac et la chimie lourde, avec moins de 0,1 % utilisé dans de nouveaux secteurs énergétiques. Les usages jugés prioritaires par les experts de la prospective sont les transports lourds, l’industrie à forte intensité énergétique et le stockage d’électricité (Power-to-Gas).

Pour l’aviation et le transport maritime, où l’électrification directe est rendue difficile par le poids et le volume des batteries, l’hydrogène pourrait représenter une solution à moyen terme. De nombreux rapports alertent cependant sur la nécessité de transformer la chaîne de production de l’hydrogène et la mettre à l’échelle de la demande, transformation qui pour l’instant tarde à se réaliser.

Dans l’industrie, il constitue une option à grande échelle pour décarboner certains procédés, comme la production d’ammoniac.

Enfin, face à l’intermittence du solaire et de l’éolien, l’hydrogène est envisagé comme un vecteur de stockage inter-saisonnier, permettant d’absorber les surplus électriques pour les réinjecter plus tard dans le réseau.

Mais ces perspectives se heurtent à de nombreux obstacles. Le coût de l’hydrogène demeure élevé, d’autant plus quand il est bas carbone, ce qui le rend difficilement compétitif dans des secteurs sensibles au prix comme la chimie ou les engrais. À titre d’exemple, les projections de coût de l’hydrogène selon l’AIE en 2030 sont de 5 $/kgH2 pour de l’hydrogène provenant de l’électrolyse avec de l’électricité issue du réseau contre 3 $/kgH2 pour de l’hydrogène provenant du vaporeformage de gaz naturel sans captation de carbone en sortie (hydrogène gris).

Dans un marché globalisé sans tarification stricte du carbone, les signaux économiques restent défavorables à l’hydrogène bas carbone.