Javier Blas et Jack Farchy, « Un Monde à vendre (Éditions Novice)

Javier Blas et Jack Farchy, journalistes à l’agence de presse Bloomberg, nous entraînent dans l’univers d’habitude si secret des traders de matières premières. Une plongée passionnante dans ce monde sans foi ni loi qui permet de mieux comprendre comment les sanctions internationales sont détournées par des négociants, notamment occidentaux, à la recherche de toujours plus de profits. Et du rôle considérable qu’ils jouent désormais sur ces marchés ultra-stratégiques.

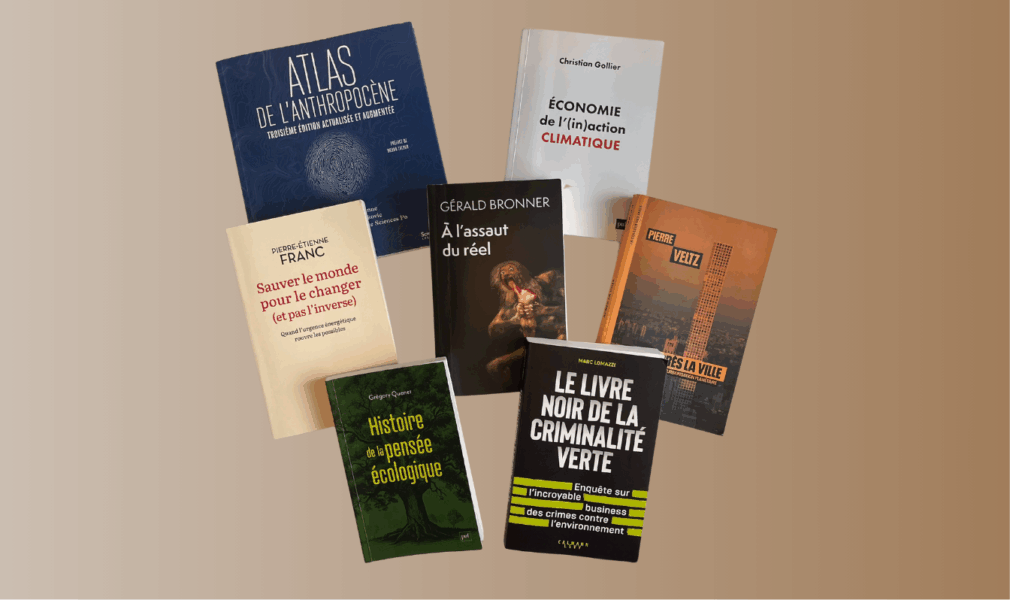

Gérald Bronner, « À l’assaut du réel » (Éditions PUF)

Un essai passionnant sur les enjeux du monde de la post-vérité, qui décrypte et analyse la puissance désormais dévastatrice de la désinformation. La « corruption du réel » et la désintégration d’un cadre commun de partage des connaissances rendent plus difficile encore l’élaboration de réponses communes et partagées aux défis auxquels nous faisons face, à commencer par le réchauffement climatique.

François Gemenne et Aleksandar Rankovic, « Atlas de l’anthropocène » (Éditions Les Presses de Sciences Po)

Cette nouvelle édition réunit l’ensemble des données internationales les plus récentes sur les transformations écologiques de notre temps, du changement climatique aux ressources naturelles, en passant par l’urbanisation et la démographie.

Christian Gollier, « Économie de l’(in)action climatique » (Éditions PUF)

Le directeur de la Toulouse School of Economics fait partie des pionniers parmi les économistes à s’être vraiment intéressé aux politiques climatiques, via notamment des travaux majeurs sur la taxe carbone. Dans ce nouvel ouvrage, l’auteur analyse le corpus historique de connaissances économiques issues d’une littérature scientifique abondante et évalue chacune des politiques et des solutions en faveur de la transition écologique. Fait rare : il y a un large consensus des économistes, explique Christian Gollier.

Marc Lomazzi, « Le Livre noir de la criminalité verte » (Éditions Calmann-Lévy)

Contrebande des fauves, pillage des forêts, déchetteries clandestines… Le journaliste Marc Lomazzi a mené une enquête passionnante sur les différentes facettes de la criminalité environnementale. Il nous dévoile les coulisses du travail de la gendarmerie, des douanes ou de la répression des fraudes contre l’écodélinquance en France.

Philippe Orliange et Alisée Pornet, « Géopolitique du développement, les enjeux de la solidarité internationale », (Éditions PUF)

Un ouvrage qui s’intéresse à la remise en cause et aux nouveaux défis de l’aide publique au développement, dans le contexte du retour de conflits de haute intensité, et qui analyse la place de la solidarité internationale, entre outil de coopération et levier d’influence.

Grégory Quenet, « Histoire de la pensée écologique » (Éditions PUF)

Comment expliquer que l’écologie soit la seule des grandes idéologies du XXème siècle à être incapable de prendre le pouvoir ? C’est à cette question centrale que veut répondre ce professeur en histoire de l’environnement qui fit partie de l’équipe de Bruno Latour au Collège des Bernardins. Grégory Quenet analyse l’incapacité de l’écologie à fonder un projet de réalisation dans l’histoire et appelle, en creux, à sa refondation.

Pierre-Etienne Franc, « Sauver le monde pour le changer (et pas l’inverse) » (Editions de L’Aube)

Le cofondateur et directeur général de Hy24, le plus grand gestionnaire de fonds mondial spécialisé dans l’hydrogène décarboné, livre sa vision de la transition énergétique et interroge les rôles respectifs des pouvoirs publics et du marché pour tendre vers la neutralité carbone. Un ouvrage utile en ces temps où les politiques en faveur de la transition écologique sont de plus en plus remises en cause en Europe et aux Etats-Unis.

Pierre Veltz, « Après la ville : Défis de l’urbanisation planétaire » (Éditions du Seuil)

Ingénieur, économiste et sociologue, l’auteur, qui avait signé un livre très remarqué sur « La Société hyper-industrielle » (Éditions du Seuil), poursuit son exploration d’un monde en grande transformation à travers l’évolution des villes et des mégapoles. L’émergence en Asie comme en Afrique d’immenses « continuum territoriaux », un « après la ville » dessine désormais « la substance même du monde » charriant de considérables enjeux écologiques.