Avec le déclenchement de la guerre en Ukraine, l’Union européenne a fait de l’hydrogène un pilier de sa politique énergétique. L’enjeu : décarboner son économie tout en réduisant sa dépendance au gaz russe. Un réseau hydrogène de dizaines de milliers de kilomètres à travers le continent est à l’étude.

Sur le papier, l’hydrogène est utilisable dans une myriade de secteurs. Dans les transports ou l’industrie, en substitution aux ressources fossiles, on peut le trouver sous forme pure ou de dérivés comme l’ammoniac et le méthanol. Dans la pratique, la filière reste à construire.

En 2022, la Commission européenne a présenté son plan RePowerEU pour s’affranchir de la dépendance aux énergies fossiles russes. L’une de ses priorités ? Développer l’utilisation d’hydrogène. Pas n’importe lequel : l’hydrogène décarboné, surtout produit à partir d’électricité et d’eau, même si des procédés existent aussi à partir de biomasse. Un objectif a été fixé à 20 millions de tonnes d’hydrogène consommées en Europe en 2030, alors que la cible était jusqu’alors de 5,6 millions. Suivant ce plan, la moitié de l’hydrogène consommé dans cinq ans en Europe – 10 millions de tonnes – devra être importé. L’autre moitié devra être produite sur le continent. Dans tous les cas, il faudra transporter ces grands volumes entre leurs lieux de production et de consommation, essentiellement par un réseau de canalisations, et par voie maritime en cas de longues distances. Mais aujourd’hui, aucune des infrastructures nécessaires n’est opérationnelle.

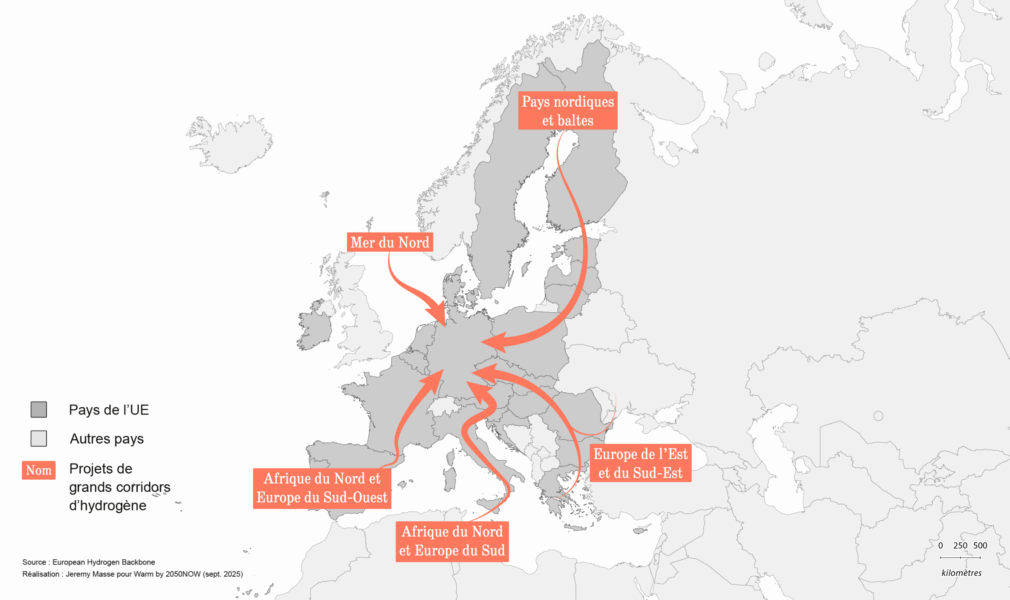

La Commission a signé des accords de coopération pour préparer les futurs échanges commerciaux, par exemple avec l’Égypte en 2022 et le Canada en 2023. Parmi les fournisseurs potentiels, on évoque aussi les États-Unis, le Chili, la Namibie, le Maroc, Oman, le Qatar… Structurer ces flux intercontinentaux prendra évidemment de nombreuses années. Dans un premier temps, la Commission a identifié trois portes d’entrée principales en Europe : la mer du Nord, d’abord pour l’hydrogène provenant du Royaume-Uni et de Norvège, l’Est de l’Europe et le Sud méditerranéen.

Les majors de l’énergie prennent position

Les grands énergéticiens tels que TotalEnergies et Engie ont déjà pris position sur des projets de production à l’international, notamment au Maghreb et en mer du Nord. Une trentaine d’opérateurs de réseaux de gaz, dont les français NaTran (ex GRTGaz) et Teréga, se sont aussi réunis au sein du groupement «w European hydrogen backbone » (« dorsale hydrogène européenne »). Ils travaillent au déploiement de canalisations à travers l’Europe avec un leitmotiv : des infrastructures locales, là où le marché apparaîtra, à relier à un réseau principal – la fameuse dorsale européenne – avec des interconnexions aux frontières.

Au cœur de ces flux, l’Allemagne occupe une place particulière par sa position géographique centrale en Europe et sa stratégie misant sur des importations d’hydrogène. Alors que l’Espagne, la France et l’Italie comptent en produire significativement.

Un maillage de plus de 56 000 kilomètres

Les opérateurs gaziers ont imaginé cinq voies de transport à travers l’Europe constituant un réseau de 56 500 kilomètres au total, à créer à hauteur de 41 % et en convertissant à l’hydrogène des canalisations de gaz existantes pour le reste. La première voie relierait la Tunisie, voire l’Algérie, à l’Italie puis rejoindrait l’Allemagne et l’Europe centrale. La deuxième provenant du Portugal et de l’Espagne, éventuellement raccordés au Maroc et à l’Algérie, traverserait la France pour alimenter l’Europe de l’Ouest. La troisième valoriserait les ressources éoliennes de mer du Nord pour répondre aux besoins en hydrogène aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne. Le quatrième en ferait autant avec la mer Baltique aux bénéfices des pays nordiques et baltes, de la Pologne et de l’Allemagne. La dernière exploiterait le foncier de Roumanie, de Grèce et peut-être d’Ukraine, si les tensions s’y apaisent, pour y installer des centrales solaires et éoliennes. Leur électricité servirait à produire de l’hydrogène à destination de l’Europe centrale.

Ces projets sont soumis à des incertitudes politiques et économiques, notamment liées aux changements de coalition en Allemagne et de commissaires européens à Bruxelles. Ils ne se concrétiseront pas avant le début de la décennie 2030. Mais les gestionnaires de réseaux se projettent à long terme. « Le marché de l’hydrogène décolle moins vite qu’anticipé. Nous savons que l’utilisation des infrastructures sera progressive », souligne Geoffroy Anger, responsable du développement du transport d’hydrogène et de CO2 de NaTran. « L’enjeu est de trouver les mécanismes pour déclencher les investissements, partager les risques entre acteurs, accueillir de premiers utilisateurs tout en dimensionnant déjà les infrastructures pour les besoins futurs. » Un challenge de longue haleine.