L’hydrogène est généralement associé dans la nature à d’autres éléments pour former des molécules stables comme l’eau ou le méthane. Mais il existe aussi des gisements enfermés dans le sous-sol. Détecté depuis plus d’un siècle par les acteurs de l’industrie pétrolière et gazière, cet hydrogène dit naturel n’intéressait guère jusqu’à présent les industriels. Mais la donne est en train de changer, car il pourrait se révéler très compétitif.

5 600 milliards de tonnes. C’est l’évaluation des ressources d’hydrogène naturel, également dit naturel ou blanc, dans le monde, selon l’US Geological Survey. Un potentiel immense que de plus en plus d’entreprises convoitent. Souvent créées par des cadres de l’industrie de l’Oil & Gas, elles misent sur l’hydrogène naturel pour répondre aux futurs besoins d’hydrogène bas carbone. Dans les pays où le code minier le permet, elles lancent des campagnes d’exploration. Des projets fleurissent un peu partout sur la planète, notamment en Australie du Sud, aux États-Unis et en France. Certains États ont adapté leur code minier pour favoriser l’exploration (Pologne, Afrique du Sud, Philippines, Indonésie, Émirats Arabes Unis). Et d’autres y travaillent (Colombie, Brésil, Chine).

C’est au Mali, dans le village de Bourakébougou, que se trouve le premier et unique site d’extraction d’hydrogène naturel au monde. Il est situé au-dessus d’un gisement d’une pureté exceptionnelle, composé à 98 % de dihydrogène, découvert en 1987. Depuis, cet hydrogène est exploité par la société canadienne Hydroma (ex-Petroma) pour fournir de l’électricité décarbonée au village africain.

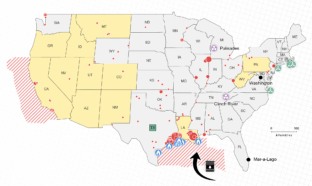

Ce succès a ouvert la voie. Depuis cinq ans, les projets d’extraction se multiplient. Une centaine de compagnies explorent actuellement des dossiers, notamment en Australie du Sud et aux États-Unis. Deux puits ont été forés à proximité d’Adélaïde par la compagnie Gold Hydrogen en 2023. Cela a permis de découvrir de l’hydrogène et de l’hélium, qu’il reste encore à quantifier. Le modèle d’affaires envisagé par la compagnie ? Produire de l’électricité avec l’hydrogène et vendre l’hélium dont le prix de marché est élevé. Aux États-Unis, plus d’une vingtaine de puits ont également été forés, mais les résultats sont confidentiels. Koloma, la start-up la plus visible, a déjà levé plus d’un demi-milliard de dollars auprès d’investisseurs de renom comme Bill Gates au travers de son fonds Breakthrough Energy Ventures. En Afrique, des permis ont été accordés au Maroc (HNAT, Storengy filiale d’Engie) en partenariat avec l’ONHYM, ainsi qu’en Afrique du Sud (H2Au).

Des processus encore mal connus

Si la présence d’hydrogène dans le sous-sol est un fait connu de la communauté scientifique, il reste encore beaucoup de mystères autour de sa constitution, de ses flux et de ses réactions avec les différentes roches par lesquelles il transite. Cela implique donc des efforts de recherche et développement. D’autant que plusieurs mécanismes géochimiques distincts conduisent à la création d’hydrogène naturel. Parmi eux, on dénombre l’altération hydrothermale (l’eau réagit avec des minéraux riches en fer), les réactions cinétiques, la radiolyse de l’eau (des éléments radioactifs décomposent les molécules d’eau, libérant de l’H2), le dégazage volcanique ou encore la maturation de la matière organique (la décomposition libère de l’H2).

« Il existe une douzaine de manières pour l’hydrogène natif de se former. On ne sait pas encore lesquelles seront exploitables à long terme. Cela dépendra de leur capacité de régénération », indique Mikaa Blugeon-Mered, chercheur et doctorant en géopolitique et stratégies de l’hydrogène à l’université du Québec à Trois-Rivières.

Un atout stratégique pour la France ?

L’Institut français du pétrole et des énergies nouvelles (Ifpen) a remis le 30 juin dernier un rapport dressant un état des connaissances sur les potentialités de l’hydrogène natif. Le gouvernement se montre particulièrement intéressé, estimant que « si cette ressource énergétique décarbonée s’avérait techniquement et économiquement exploitable, elle pourrait représenter un atout stratégique majeur pour la France ».

La France a reconnu début 2022 l’hydrogène naturel comme une ressource dans le code minier et les premiers permis d’exploration ont été déposés. Un permis au sud d’Orthez dans les Pyrénées-Atlantiques a été accordé à TBH2 Aquitaine, filiale de Terrensis, fin 2023. En février 2025, deux autres permis exclusifs de recherches (PER) ont été délivrés par le gouvernement dans les Landes et les Pyrénées à Storengy (Engie) et à la jeune société 45-8 Energy.

La Lorraine aussi présenterait des conditions particulièrement favorables. « Concernant cette région, il y a un vrai potentiel mais aussi un emballement médiatique. Car les chiffres donnent un peu le tournis : le gisement contiendrait l’équivalent de 57 000 années de consommation annuelle mondiale d’hydrogène ! Son prix de production s’élèverait à peine à 60 centimes par kilogramme. Un prix imbattable même par l’industrie de l’Oil & Gas. Pour autant, il convient de rester prudent. Cette estimation a été réalisée par l’US Geological Survey à partir de critères uniquement géologiques. Le potentiel doit encore être confirmé par des études sur le terrain », prévient Mikaa Blugeon-Mered.

Autre détail qui n’en est pas un : définir la nomenclature des gisements d’hydrogène naturel. Pour être considérés comme bas carbone, ces derniers devront avoir une capacité à régénérer l’hydrogène prélevé par les sociétés d’extraction. La filière discute actuellement des seuils concernant les taux de régénération : faut-il les fixer en jours ou en semaines ? Même questionnement concernant les gaz associés, notamment le méthane. De cette nomenclature dépendra aussi la valeur des gisements d’hydrogène blanc.