Le black-out du 28 avril dernier en Espagne et au Portugal a fait l’effet d’un véritable coup de semonce : il nous rappelle à quel point nous sommes dépendants des réseaux électriques. Dans une Europe très interconnectée, leur résilience est vitale alors qu’ils sont de plus en plus exposés à des menaces multiples.

Vivre sans électricité ? Impossible. Plus d’accès aux réseaux de communication, plus de trains ni de métros, plus d’approvisionnement en eau… Le black-out qui a plongé dans le noir la péninsule ibérique le 28 avril dernier a subitement rappelé aux Européens l’importance vitale d’une alimentation sûre et continue en électricité dans nos économies modernes. La résilience des réseaux est d’autant plus indispensable à l’heure où l’Europe place l’électrification des usages au cœur de sa stratégie de transition énergétique. Avec une question : seront-ils capables d’accueillir toujours plus d’énergies renouvelables dans un contexte géopolitique complexe qui fait des réseaux des cibles dans l’affrontement direct ou indirect entre grandes puissances ?

L’Europe unie électriquement

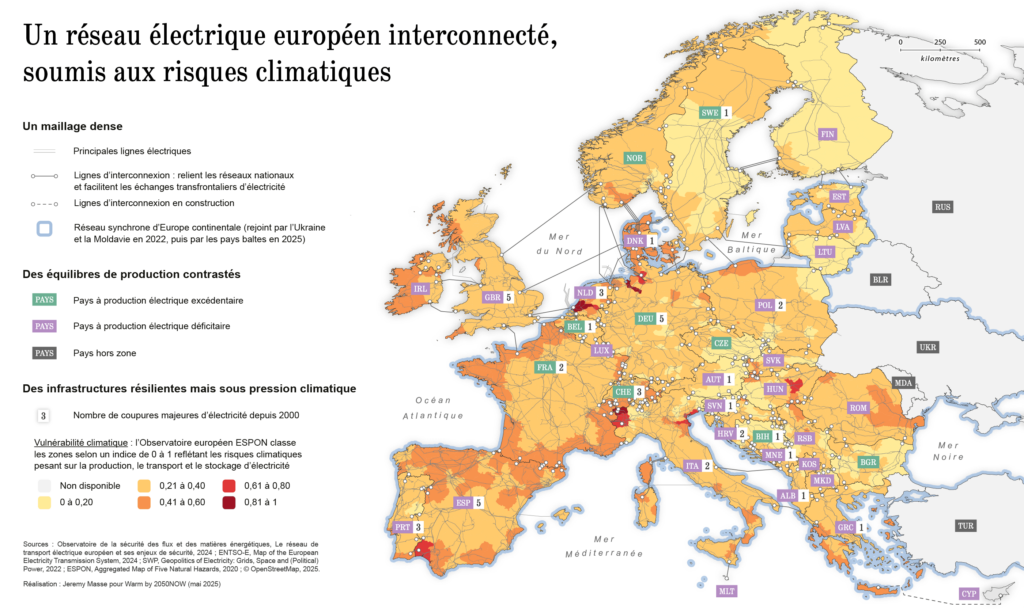

Les pays européens ont certes de solides atouts. Depuis des années, ils ont interconnecté leurs réseaux électriques. Les avantages d’un tel maillage sont nombreux : meilleure stabilité, économies d’échelle ou encore mécanismes de solidarité. Celle que l’on surnomme « la plaque de cuivre européenne » s’étend ainsi bien au-delà des frontières de l’Union européenne. L’association des gestionnaires de réseaux de transport d’électricité européens (ENTSO-E), qui pilote le développement et l’interconnexion des marchés et des réseaux, comprend 39 membres représentant 35 pays, ainsi que des pays observateurs comme la Turquie.

De fait, les Européens ont globalement une alimentation électrique bien meilleure qu’en Asie ou même aux États-Unis. Le temps de coupure moyen annuel en France est ainsi estimé par Enedis à 71,6 minutes en 2024. Soit un peu plus d’une heure de coupure par an quand certains pays, à l’instar de l’Inde, dépassent ce temps… en un jour !

Des vulnérabilités multiples

Cette performance implique des délais de réaction extrêmement rapides en cas d’incident car la fréquence du réseau doit être maintenue à chaque instant à 50 Hertz pour assurer une fourniture stable. Si ce maillage européen rend l’ensemble des réseaux nationaux plus résilients, il accroît cependant l’ « effet dominos ». C’est la particularité de l’Europe : en interconnectant ses réseaux, elle a augmenté la résilience globale à l’échelle du continent, mais en cas d’incident dans un pays, c’est toute l’Europe qui est à risque, à l’instar de l’incident de 2006 parti d’Allemagne et qui a entraîné un black-out dans onze autres pays voisins et jusqu’au Maroc. Dans le récent cas outre-Pyrénées, la coupure des interconnexions entre la France et l’Espagne a permis d’ilôter la péninsule ibérique, préservant le reste de l’Europe.

À cette vulnérabilité liée aux interconnexions s’ajoute celle de l’ouverture des réseaux au numérique, ce qui les rend vulnérables au risque croissant de cyberattaques. Les smart grids (réseaux intelligents) promettent une meilleure efficacité dans la gestion des flux électriques : ils intègrent des technologies de l’information et de la communication afin de mieux assurer l’équilibre offre/demande.

Par exemple, organiser la recharge des véhicules électriques en pleine nuit plutôt qu’à 19h, heure moyenne de retour du bureau, évite d’accroître la pointe de consommation de la soirée et préserve donc le réseau. C’est ce qu’on appelle le « vehicle-to-grid ». Bien d’autres cas d’utilisation sont actuellement développés mais ces outils de déplacement de la consommation représentent aussi une complexification informatique accrue, propice aux hackers.

Le maillage s’accélère

Malgré ces risques, le maillage des réseaux européens n’est pas près de ralentir. Avec l’extension de la toile électrique, les gestionnaires de réseau doivent multiplier le nombre d’interconnexions pour transférer toujours plus d’électricité entre les réseaux et assurer ainsi leur équilibre. Les réalités physiques freinent parfois les projets comme entre la France et l’Espagne en raison de la chaîne des Pyrénées. De fait, la péninsule ibérique est bien moins interconnectée que le centre de l’Europe (3 % contre 13 % de la consommation locale en France). Une nouvelle ligne portant à 5 GW la capacité d’échange est en cours de construction et doit être opérationnelle en 2028.

Mais le black-out du 28 avril a relancé la polémique, la ministre portugaise de l’Environnement et de l’Énergie, Maria da Graça Carvalho estimant dans le quotidien « El País » que la France avait traîné des pieds. En effet, si les interconnexions fluidifient le trafic de l’électricité, elles imposent également aux pays de part et d’autre de la ligne de renforcer localement leur réseau. Elles impactent également les moyens de production car le marché appelle en priorité les centrales les moins chères. Les centrales solaires ibériques étant bien plus compétitives, une plus forte interconnexion France-Espagne pourrait provoquer une baisse du taux de charge du nucléaire français…

Le retour de la guerre sur le sol européen pousse aussi à l’extension à l’Est. L’exemple le plus marquant est celui de l’Ukraine, raccordée à la plaque européenne dès le début de l’invasion russe pour maintenir autant que possible l’alimentation électrique du pays. Les centrales électriques et les postes sources sont régulièrement la cible des attaques russes. Sans ce « switch » vers l’infrastructure occidentale, le réseau ukrainien serait dépendant de son voisin russe avec lequel il a plusieurs interconnexions. C’est dans cette même optique de défense que les trois pays baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie) se sont désynchronisés en début d’année du réseau électrique russe pour rejoindre le réseau européen. L’événement, baptisé Baltic Synchro, revêtait une importance particulière pour ces trois pays baltes qui redoutent des attaques russes.

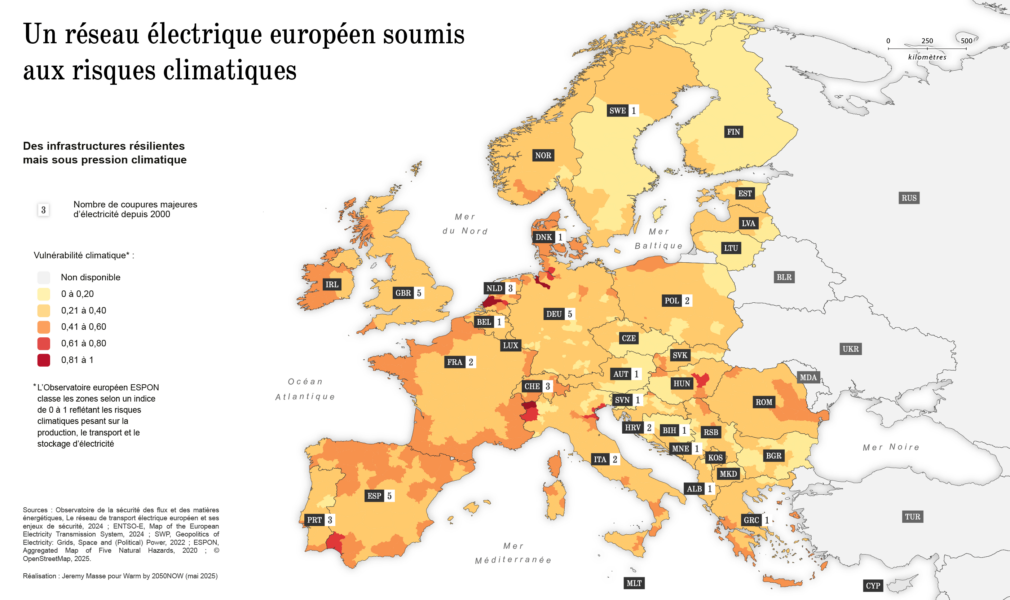

Adaptation au dérèglement climatique

Les réseaux européens doivent aussi s’adapter au dérèglement climatique. Cela prend deux formes principales : moderniser et renforcer les installations pour réduire la part des fossiles et accueillir davantage d’énergies vertes d’une part, et comprendre comment le réseau va être impacté par le changement climatique (inondations, tempêtes, incendies, etc) pour l’adapter en conséquence d’autre part (voir carte). Il faut parfois déplacer des postes sources situés en zone inondable ou enterrer des lignes électriques régulièrement frappées par des tempêtes.

La facture de tous ces grands chantiers s’annonce lourde. Selon ENTSO-E, ses membres devront investir collectivement pas moins de 834 Mds€ en cumulé jusqu’en 2050, ce qui représente un véritable mur d’investissement, équivalent à l’effort consenti après la Seconde Guerre mondiale. « Sans ces investissements anticipatifs, l’expansion du réseau et les interconnexions nécessaires ne permettront pas l’expansion rapide des énergies renouvelables et des nouvelles formes d’électrification, car le temps moyen nécessaire pour développer des projets de réseau est long », rappelle l’association. Avec des conséquences mécaniques sur la facture d’électricité des Européens dans les prochaines années. En France, Enedis et RTE prévoient d’investir près de 200 Mds€ d’ici 2040 pour l’adaptation du réseau au changement climatique, le développement des nouveaux usages comme la mobilité électrique ou encore l’intégration des énergies renouvelables.

Quand bien même ces investissements seraient tous consentis, ENTSO-E met en garde contre un autre risque : celui du goulet d’étranglement de l’industrie des matériels électriques. L’incertitude plane sur sa capacité à répondre à un afflux de commandes sans planification préalable.

La Chine s’infiltre

Dans ce contexte, un pays montre un intérêt certain pour les réseaux électriques de l’Europe : la Chine. Voilà plusieurs années que Pékin se positionne directement et indirectement sur les réseaux européens. Contrairement à la Chine, l’Union européenne autorise les acteurs étrangers à investir dans les entreprises détenant ces actifs stratégiques. Ce que le grand gestionnaire de réseau chinois, la State Grid Corporation of China (SGCC), n’a pas manqué de faire. Il détient des participations oscillant entre 24 % et 35 % dans les gestionnaires de réseau portugais (REN), italien (Terna) et grec (Admie).

En 2018, la SGCC a tenté de prendre 20 % dans 50Hertz, l’un des gestionnaires de réseaux allemands. Mais Berlin s’y est finalement opposé, lui préférant une alternative germanique. « La présence de SGCC aux conseils d’administration de certaines de ces entreprises lui confère une visibilité sur la stratégie de développement des réseaux de transports d’électricité européens mais aussi et surtout sur leurs vulnérabilités », pointe l’Observatoire de la sécurité des flux et des matières énergétiques dans un récent rapport.

Si la présence d’administrateurs chinois dans les conseils d’administration peut poser des problèmes de souveraineté, Pékin n’a pas besoin de contrôler les gestionnaires de réseaux européens pour les déstabiliser. En prenant le contrôle du marché mondial des panneaux photovoltaïques et des équipements associés, la Chine détient un outil d’une puissance insoupçonnée. Les centrales solaires sont toutes équipées d’un boîtier appelé « onduleur », qui convertit le courant continu en courant alternatif (celui du réseau). Plus de 200 GW de capacités solaires européennes sont connectés à des onduleurs fabriqués en Chine, et 168 GW fabriqués par seulement deux entreprises : Huawei et Sungrow, dont les relations avec le gouvernement chinois sont étroites.

« Cela signifie que l’Europe a effectivement renoncé au contrôle à distance d’une grande partie de son infrastructure électrique », déplore Christoph Podewils, secrétaire général de l’European Solar Manufacturing Council. La déconnexion d’une fraction des ces centrales solaires suffirait à mettre en péril l’équilibre du réseau européen. Certains pays européens ont pris conscience de cette vulnérabilité. La Lituanie n’a pas hésité : elle a fait voter une loi l’année dernière pour interdire aux entreprises chinoises l’accès à distance à ses infrastructures électriques. D’autres pourraient suivre pour protéger leur souveraineté énergétique.