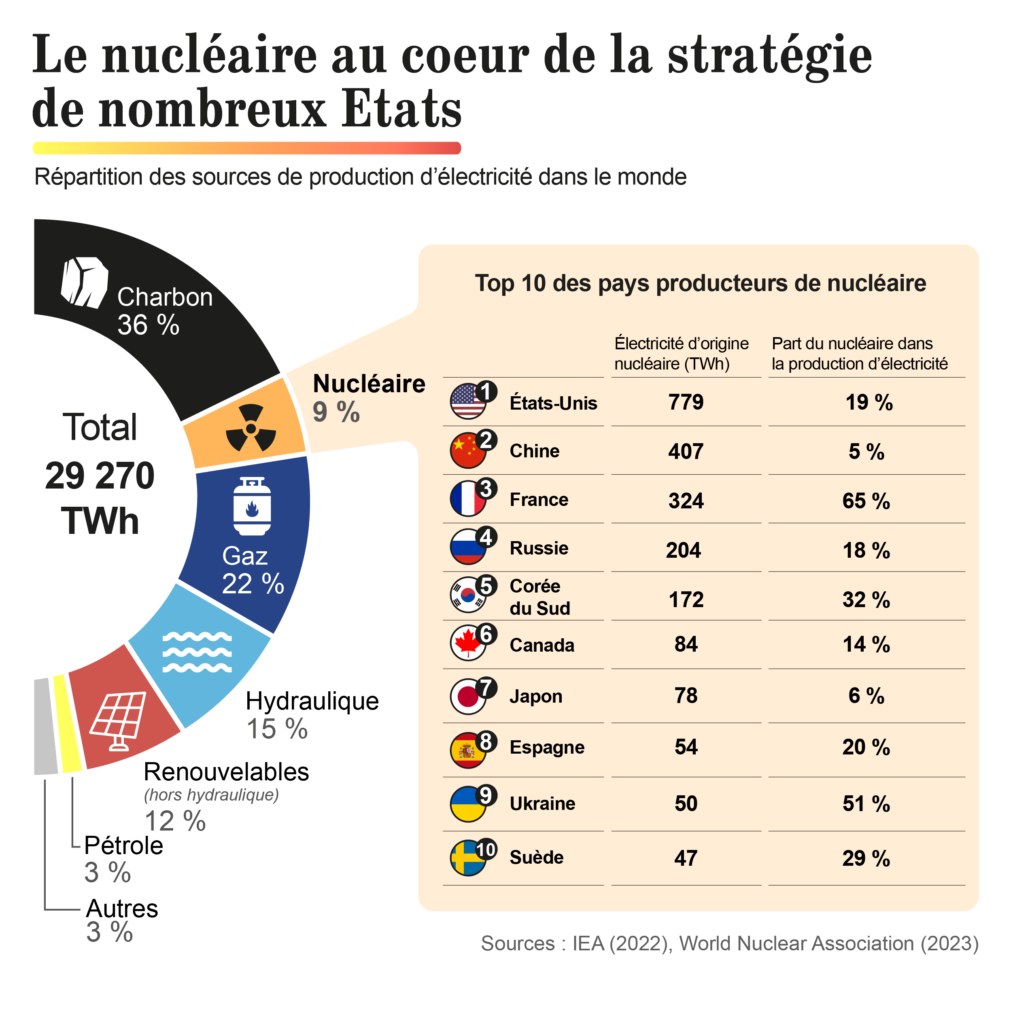

À l’heure où les États sont en quête de souveraineté énergétique, le nucléaire retrouve les faveurs des responsables politiques et des opinions publiques après une décennie de traversée du désert. Jamais autant de projets de réacteurs, grands et petits, n’ont fleuri dans le monde. Les grands industriels mondiaux sont partout à la manœuvre.

Le 7 décembre 2024, le Japon redémarre un réacteur nucléaire dans le sud-ouest de l’archipel. C’est le quatorzième à reprendre du service depuis l’arrêt du parc de 54 réacteurs décidé après la catastrophe de Fukushima Daiichi, le 11 mars 2011. Frappée par un tsunami, la centrale avait connu des explosions dans les bâtiments de quatre de ses six réacteurs.

À l’époque, le choc est mondial et les réactions s’enchaînent. L’Allemagne accélère son calendrier de sortie du nucléaire prévu depuis 2002. La France, troisième parc nucléaire du monde, s’engage à réduire la voilure, les États-Unis, premier parc mondial dont la puissance installée a culminé à 100 GW en 2012, jouent la prudence. Alors que les énergies renouvelables électriques (solaire, éolien, etc.) entament une percée historique dans les bouquets énergétiques, le nucléaire commence sa traversée du désert.

C’était sans compter sur la géopolitique. En février 2022, la Russie envahit l’Ukraine, les prix du gaz et de l’électricité flambent, l’Europe découvre l’ampleur de sa dépendance énergétique qui met en péril son économie. Le réveil est brutal.

Une nouvelle fois, le changement de cap vient du Japon. « La situation énergétique mondiale a complètement changé », déclare l’été suivant l’attaque de l’Ukraine le Premier ministre japonais d’alors, Fumio Kishida. Avant de briser un tabou : il est temps de relancer « la construction de réacteurs avancés de la prochaine génération ».

Une arme d’influence géopolitique

Ce revirement spectaculaire du chef du gouvernement japonais envoie un signal mondial. Partout, les initiatives pro-nucléaires fleurissent et culminent 18 mois plus tard, en décembre 2023. Lors de la COP28 à Dubaï, une bonne vingtaine d’États signent une déclaration pour tripler la puissance nucléaire mondiale, cette énergie « propre et pilotable ».

« Jamais autant de pays à travers le monde n’ont autant voulu accélérer le développement du nucléaire », écrit Marc-Antoine Eyl-Mazzega, directeur du centre « Énergie – Climat » de l’Institut français des relations internationales (Ifri) dans le rapport 2024 de la Société française d’énergie nucléaire (Sfen).

Pionniers de la relance, les États-Unis, le Japon ou encore la France sont rejoints à la COP suivante par six autres États et autant de marchés émergents : Kenya, Nigeria et Kazakhstan en tête. Le système bancaire répond présent. Lors de la « semaine du climat » à New York en septembre 2024, quatorze institutions financières, dont BNP Paribas, s’engagent à financer l’atome, bien que réputé coûteux et risqué. Mais « l’enjeu stratégique » du renouveau est plus fort, il « touche à la sécurité énergétique et industrielle, à l’influence géopolitique, et dépend d’une approche coordonnée et déterminée », poursuit Marc-Antoine Eyl-Mazzega.

D’autant que les initiatives technologiques privées foisonnent avec l’émergence des petits réacteurs nucléaires (small modular reactors, SMR, en anglais) et des réacteurs modulaires avancés (advanced modular reactors, AMR), plus compacts, plus sûrs, plus mobiles, moins monopolistiques que les grands réacteurs et donc plus intéressants pour les financeurs.

Quelques pays, comme le Danemark ou l’Allemagne, opposent certes toujours une fin de non-recevoir, mais même chez eux, les opinions publiques évoluent et se déclarent désormais favorables à l’atome.

En Chine et en Russie, business as usual

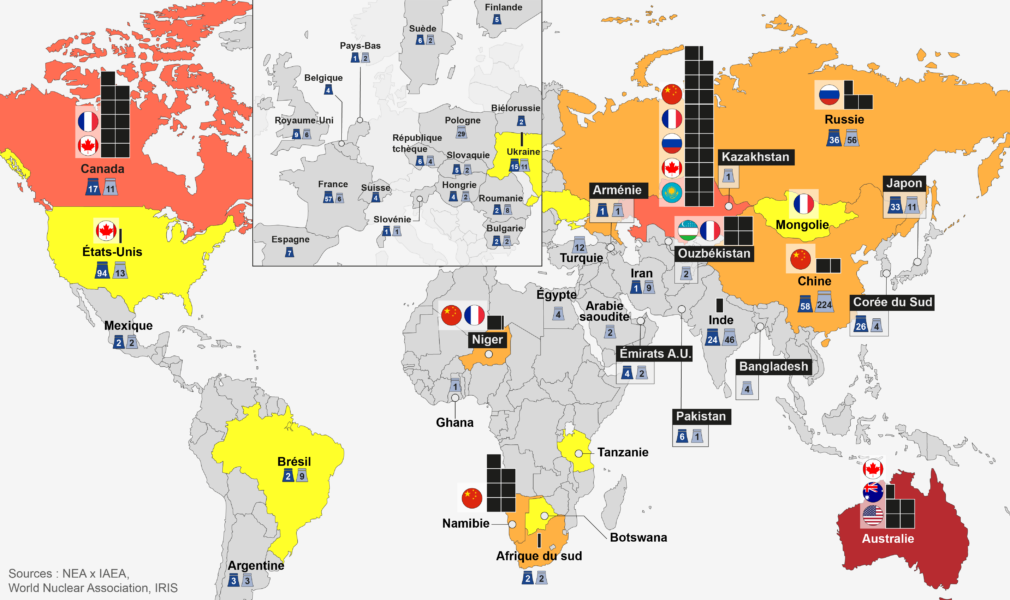

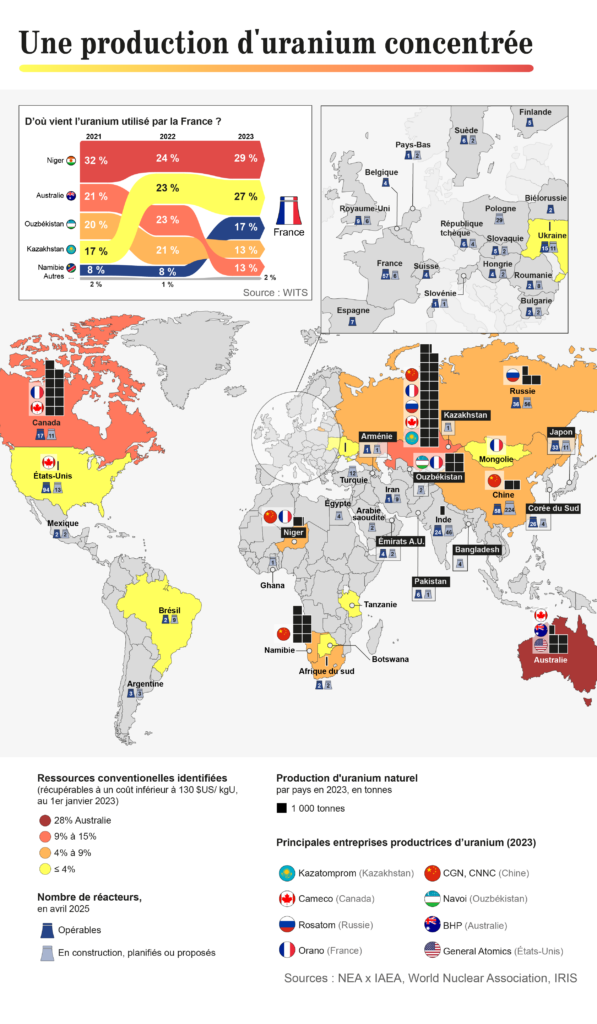

Loin de ces changements de pied, certains pays n’ont jamais douté. Et en premier lieu, la Chine. Dépourvue de toute industrie civile avant 1990, la République populaire a mis sur pied en moins de 40 ans un parc de 58 réacteurs et de 56 GW.

Comme dans beaucoup d’autres industries, le pays vise la première place mondiale. Dans le nucléaire, cela se traduit par un objectif de plus de 100 GW en 2030, au rythme trépidant de 5 à 10 GW supplémentaires chaque année. À cette fin, l’Empire du Milieu peut compter sur les performances de CNNC, son industriel national intégré de l’extraction de l’uranium à l’exploitation des réacteurs. D’abord concentré sur le marché intérieur, le constructeur s’exporte désormais dans le reste de l’Asie, en Afrique, et il est déjà très actif dans la R&D et les AMR.

Sur ces mêmes marchés, les Chinois croisent la route du russe Rosatom. Pionnier du nucléaire à la grande époque soviétique, ses premières expérimentations dans les années 1960 sont motivées par la rivalité avec l’ennemi américain. Aujourd’hui, Rosatom est le deuxième plus grand constructeur de réacteurs nucléaires au monde derrière CNNC, et surtout le plus présent hors de ses frontières d’origine, poussé par la politique expansionniste du Kremlin qui fait du nucléaire une arme géopolitique.

Outre six chantiers à domicile, où Rosatom exploite actuellement 36 réacteurs, le constructeur mène actuellement une vingtaine de chantiers dans le monde : en Égypte, Turquie, Inde, et plus récemment en Union européenne. En Hongrie précisément, où Rosatom va commencer les travaux pour deux réacteurs, signe de la proximité de Budapest avec Moscou, mais aussi de l’attrait nouveau du nucléaire dans l’Union.

L’Europe sur la voie d’un nouveau paradigme

En France, où les deux réacteurs de la centrale de Fessenheim, en Alsace, ont été arrêtés en 2020, le revirement intervient en février 2022, quelques jours seulement avant l’agression russe en Ukraine. Emmanuel Macron annonce un programme de six, voire quatorze nouveaux réacteurs. Le lobbying nucléaire repart dans l’ensemble de l’Europe, après des années de retrait au point d’exclure l’atome des calculs pour atteindre la neutralité carbone de l’UE.

Premier résultat : quinze États de l’UE et le Royaume-Uni, membres de la toute nouvelle « alliance du nucléaire », se donnent l’objectif en mai 2023 de passer leur capacité nucléaire cumulée de 100 GW à date à 150 GW d’ici 2050. Pour ce faire, outre la France, la Hongrie et le Royaume-Uni, la Tchéquie, la Slovénie, la Bulgarie, la Roumanie, la Suède, la Finlande, les pays baltes (Estonie, Lituanie, Lettonie), rejoints par la Norvège ces dernières semaines, souhaitent ou ont lancé des programmes nucléaires, grands ou de SMR.

Le mouvement essaime dans des États jusque-là opposés à l’atome. Ainsi, la Serbie vient d’amender la loi interdisant les nouvelles constructions, tout comme s’apprête à le faire la Suisse. En Belgique, la nouvelle coalition au pouvoir a renoncé en février dernier à sortir du nucléaire. En Italie, le gouvernement fait part d’ambitions concernant l’industrie naissante des SMR, tout comme les Pays-Bas.

Signe de ces temps nouveaux, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen n’a eu d’autre choix que de reconnaître en mars 2024, pour la première fois, la nécessité de financer le nucléaire pour atteindre les objectifs climatiques et énergétiques de l’Union européenne. Dans la même veine, le patronat européen a lancé la European Business Nuclear Alliance en février pour soutenir la relance.

Les pro-nucléaires attendent désormais que les pouvoirs en place en Allemagne ou en Espagne intègrent ce changement de paradigme, ou du moins adoucissent leurs positions relatives à l’usage de fonds publics pour financer l’atome. D’autant qu’à Bruxelles, la socialiste espagnole opposée au nucléaire, Teresa Ribera, dirige désormais, en tant que commissaire européenne à la Concurrence, l’administration chargée de ces questions. Seul son aval pourrait acter réellement la relance du nucléaire dans l’Union.

Outre-Rhin, où les derniers réacteurs sont à l’arrêt depuis 2023 et où la transition énergétique connaît des difficultés, l’idée d’une relance du nucléaire a été évoquée durant la campagne législative de ces derniers mois. Finalement, l’accord de coalition dévoilé début avril n’en fait aucune mention. Toutefois, il n’écarte pas totalement la possibilité de redémarrer les derniers réacteurs arrêtés.

En outre, l’Allemagne, comme l’Espagne, n’oppose pas frontalement de rejet à l’égard des SMR, par essence moins sujets aux distorsions de concurrence.

La solution SMR

Gage de ce virage entrepris à Bruxelles, la Commission européenne a lancé en février 2024 une alliance industrielle européenne des SMR (et AMR), sorte de lieu d’échange pour qu’émerge dans la décennie à venir un ou plusieurs prototypes de technologies plus ou moins disruptives. Ce soutien s’est concrétisé avec le lancement, début avril, d’un programme de projets européens « d’intérêts communs » destiné à faciliter les financements publics pour le nucléaire innovant. « Encore un signe de changement de paradigme en Europe », s’est réjoui l’entourage de Stéphane Séjourné, commissaire européen français à l’Industrie. Ce programme, réservé aux projets d’entreprises européennes, est d’autant plus bienvenu que développeurs et politiques se plaignaient d’une perméabilité trop grande du marché unique aux projets états-uniens.

Il faut dire qu’outre-Atlantique, le marché s’épanouit, porté notamment par les nouveaux besoins énergétiques des champions du numérique, dont la consommation augmente progressivement à mesure que se multiplient les centres de données et que se démocratise l’intelligence artificielle. Le petit comme le grand nucléaire intéressent les géants de la tech. Microsoft travaille ainsi depuis quelques mois à remettre sur pied l’un des réacteurs de la centrale de Three Mile Island arrêté en 2019, après déjà une première opération d’ampleur similaire.

Les pouvoirs publics, de leur côté, cherchent à faciliter depuis le premier mandat de Donald Trump (2016-2020) le redéploiement du nucléaire et l’expansion des champions nationaux tels que le constructeur Westinghouse. Déjà présent en Europe ou en Asie, il cherche à se faire une place en Afrique, où se concentre la moitié des pays du monde ayant des projets atomiques civils. Des territoires où la compétition avec le russe Rosatom et le chinois CNNC est féroce.

L’Afrique, nouveau terrain de jeu pour les géants mondiaux

Westinghouse discute par exemple avec le Kenya, qui a déclaré ces intentions en septembre dernier et s’apprête à accueillir un sommet américano-africain sur l’énergie nucléaire. C’est aussi en septembre que le Nigeria signait un accord avec le chinois CNNC. Ce dernier se positionne également au Ghana, avec l’américain NuScale, tous deux choisis par les autorités en février pour des programmes dans les SMR. Grâce à leurs coûts plus modestes et aux travaux moindre, ce sont eux qui permettent d’envisager l’atome dans les économies modestes du continent africain.

Les Russes suivent, avec des projets récemment annoncés au Burkina Faso et au Mali où les juntes au pouvoir s’approchent du Kremlin, mais aussi au Zimbabwé.

Surtout, le continent concentre de grands pourvoyeurs d’uranium. Jusqu’à peu, ces derniers préféraient vendre leurs ressources que les utiliser. Mais comme partout, la donne a changé, et le 12 avril, la présidente de la Namibie, grand pourvoyeur d’uranium, a déclaré qu’elle souhaitait construire un réacteur dans son pays. Pareil en Asie centrale, au Kazakhstan riche de 60 gisements d’uranium, où les autorités viennent de sélectionner quatre constructeurs, dont EDF, pour un futur réacteur.

Autre producteur de matière radioactive, en l’occurrence de thorium : l’Inde, qui a mis en service en mars le dernier réacteur nucléaire sur pied dans le monde. Longtemps exclu du jeu, car non signataire du traité de non-prolifération nucléaire, le sous-continent cherche depuis le début des années 2010 à accélérer drastiquement. Il affiche désormais un objectif de 100 GW en 2050, contre 8 GW aujourd’hui, pour faire de l’économie la plus peuplée du monde l’une des trois plus grandes puissances nucléaires sur Terre.

Surcoûts et délais

Si la relance profite d’un momentum favorable à l’heure où tous les pays cherchent à accroître leur souveraineté énergétique, la prudence doit toutefois rester de mise. Un accident nucléaire pourrait renverser les opinions publiques, très sensibles sur le sujet. Le nucléaire est un épouvantail que les forces politiques n’hésitent pas à brandir en fonction du sens du vent et de la position de leurs adversaires. En Afrique du Sud par exemple, seule économie nucléarisée du continent, l’opposition vient d’obtenir un moratoire contre le programme de relance souhaité par l’exécutif.

En Europe, la question du financement reste brûlante, sur fond d’inflation des coûts et de délais à rallonge. Flamanville-3 en Normandie, dernier modèle d’EDF, accumule encore les problèmes à l’allumage. Aux dernières nouvelles, le réacteur devrait atteindre la pleine puissance « à l’été 2025 », après 13 ans de retards et 500 % de surcoûts.