Plongée à son tour dans l’incertitude politique après la chute de la coalition au pouvoir, l’Allemagne est confrontée à ses plus graves défis depuis l’après-guerre. Les vainqueurs des élections fédérales du 23 février devront adapter les piliers de la prospérité du pays aux nouvelles réalités de la géopolitique d’un monde qui malmène toutes ses certitudes.

Rempart de l’Union européenne pendant des décennies – grâce à la double puissance de sa monnaie et de son modèle économique – l’Allemagne semble aujourd’hui danser sur un volcan. La première économie du continent est déstabilisée dans ce qui a constitué son identité depuis l’après-guerre : une démocratie robuste, stable et équilibrée, un modèle social et économique aussi singulier que performant à l’export, une double alliance sans faille avec l’Union européenne et les Etats-Unis. Les élections fédérales anticipées du 23 février, provoquées par l’effondrement du gouvernement de coalition du chancelier social-démocrate Olaf Scholz, peuvent chambouler en profondeur le fameux consensus qui perdurait au-delà même des alternances et des coalitions. Les grandes orientations stratégiques du pays devront s’adapter à un nouveau monde qui a pris l’Allemagne à contre-pied.

En cinq ans seulement, une série de chocs a tout ébranlé. La vague populiste mondiale a fini par rattraper aussi l’Allemagne et bouleverser son paysage politique. L’extrême-droite (AfD) devrait réaliser un score historique et son accession au pouvoir dans les années qui viennent n’est plus impossible. La récession paralyse son économie pour la deuxième année consécutive : son modèle économique exportateur, dopé à la fois par un accès à une énergie bon marché – le gaz russe – et par la demande colossale de la Chine qui achetait à tout va le « made in Germany », s’est fracassé sur l’invasion de l’Ukraine par la Russie et le ralentissement de la machine économique de « l’empire du milieu ». Dernier coup de boutoir aussi brutal qu’inattendu : l’ami américain attaque bille en tête son allié, Trump menaçant l’Allemagne et son industrie automobile, déjà mal en point, de droits de douane mortifères. L’Allemagne est sonnée. La Russie, la Chine et maintenant les Etats-Unis…

Une relation transatlantique à réinventer

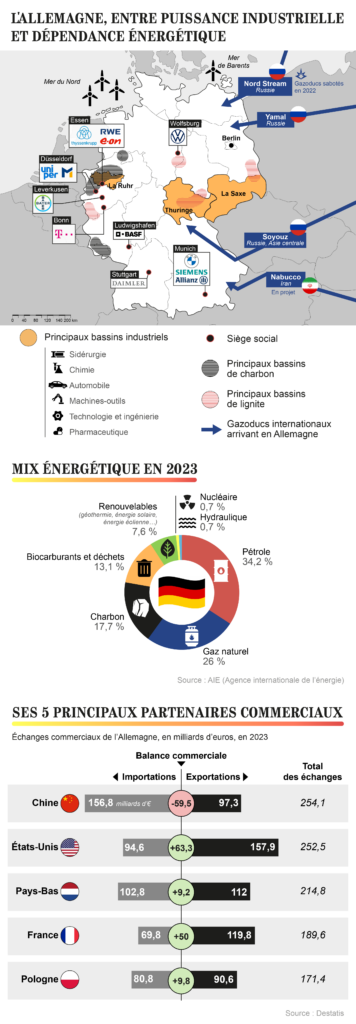

Locomotive de la construction européenne, l’Allemagne a longtemps cultivé un lien privilégié avec Washington, partenaire incontournable lors de la reconstruction d’après-guerre puis de la réunification en 1990. Les Etats-Unis sont le premier client de l’Allemagne (9,9 % des exportations en 2023) et son troisième fournisseur (6,9 % des importations en 2023). La menace de droits de douane infligés par la nouvelle administration américaine inquiète au plus haut point outre-Rhin : Donald Trump a clairement visé les automobiles allemandes pour illustrer le déséquilibre entre les États-Unis et l’Europe. Il pourrait être conforté dans son intention par les derniers chiffres du déficit commercial entre les États-Unis et l’Allemagne, qui a grimpé en 2024 à 71,4 Mds€, en hausse par rapport à 2023 (voir infographie).

En mettant la pression sur des économies européennes déjà fragilisées par une succession de crises, le président américain ébranle également la cohésion du Vieux Continent, certains pays flattant depuis longtemps le nouveau locataire de la Maison Blanche. « Donald Trump est un transactionnel et en ce sens, il menace le droit international. C’est le modèle inverse de l’Europe qui avance patiemment vers le consensus », confirme Frédéric Petit, député Modem des Français de l’étranger (Allemagne, Europe centrale et Balkans) et membre de l’assemblée parlementaire franco-allemande. Pour autant, « je ne crois pas que l’Allemagne fera cavalier seul pour défendre ses intérêts. La cohésion européenne résistera et l’Europe pourrait même sortir plus forte de cette épreuve », espère-t-il. Le chancelier Scholz a d’ailleurs appelé à la solidarité des autres Etats membres le 11 février : « Si l’Union européenne devient la cible des droits de douane américains […], alors nous allons dépendre de la solidarité européenne plus que tout autre pays », a-t-il reconnu.

Cette offensive américaine intervient dans un contexte où le moteur franco-allemand est plus que jamais fragilisé : plus vraiment d’envie ni de projet commun, le dialogue entre Paris et Berlin est au point mort, les deux pays se débattant dans une impasse politique. Signe du malaise persistant, la session plénière de l’Assemblée parlementaire franco-allemande qui devait se tenir le 2 décembre 2024 a été annulée, après déjà plus d’un an d’interruption de travaux. En France, l’instabilité politique depuis les législatives de juillet dernier n’a pas aidé, et le Bundestag est lui aussi paralysé dans l’attente du résultat des élections.

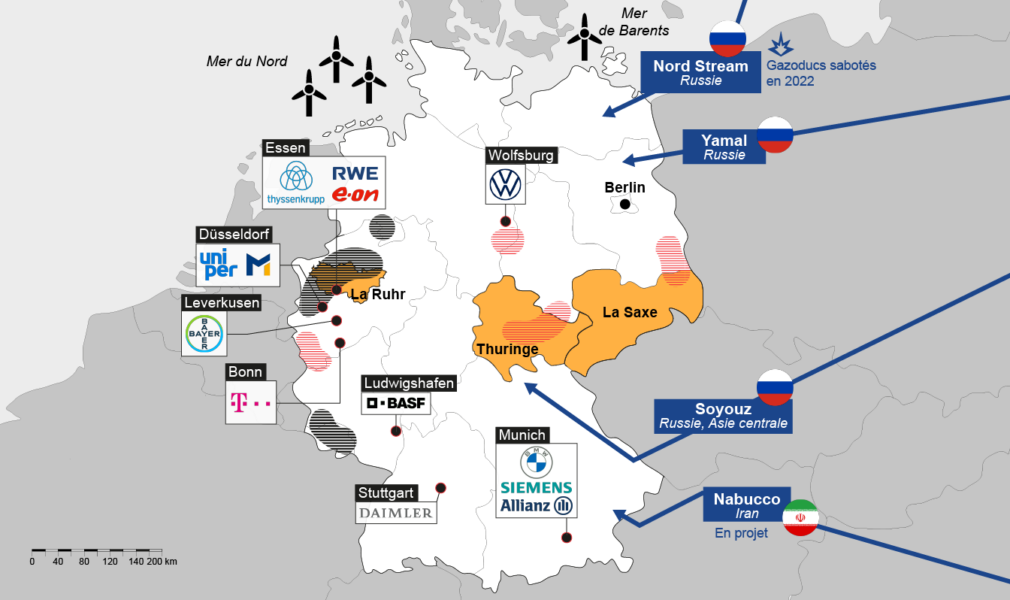

Réinventer une transition énergétique

La géopolitique s’invite aussi dans le dossier crucial de l’énergie. Longtemps ultra dépendante du gaz russe, l’Allemagne, peut-être plus que d’autres, se doit de réussir sa transition. L’enjeu est double : assurer la sécurité des approvisionnements tout en maintenant un coût acceptable pour son industrie à la fois énergivore et concurrencée à l’international par l’Asie et les États-Unis qui ont fait de l’énergie une arme d’industrialisation massive.

Ces élections seront décisives pour déterminer si le prochain gouvernement assurera la continuité de l’« Energiewende » ou remettra en question certains totems comme le nucléaire – la CDU/CSU et l’AfD sont favorables à une relance sous conditions – voire la fin de l’usage du charbon fixée à 2038.

Des décisions nationales qui impactent les pays voisins. Raison pour laquelle Frédéric Petit souhaiterait davantage de coordination. « L’énergie est un bon exemple de l’intérêt de mutualiser nos investissements. Lorsque les éoliennes allemandes de mer du Nord produisent beaucoup, l’énergie est transportée grâce aux réseaux frontaliers de la France, des Pays-Bas et de la Belgique. C’est la raison pour laquelle, nous insistons sur la nécessité de développer les infrastructures d’électricité et de gaz, car notre sécurité d’approvisionnement est assurément un enjeu européen. »

Si les défis sont nombreux et complexes, l’Allemagne peut toutefois s’appuyer sur des décennies de balance commerciale positive et une économie qui reste malgré tout dans le top 3 mondial. Avec un PIB de plus de 4 100 Mds€, l’Allemagne se classait en 2023 derrière les États-Unis et la Chine, mais devant le Japon. La dette allemande reste appréciée par les agences de notation qui la classe AAA (contre AA- pour la France). Si des grands groupes vacillent et annoncent des suppressions de postes massives, à l’image de Volkswagen, le tissu industriel est constitué de grands conglomérats, mais aussi d’une multitude d’entreprises de taille intermédiaire (le fameux Mittelstand) habituées à travailler ensemble et faisant preuve d’agilité et d’innovation.

Une nécessité de réarmement

Au-delà des liens économiques, la défense est l’autre point de crispation de la relation entre Berlin et Washington. L’Allemagne bénéficie depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale du parapluie nucléaire américain, est un membre actif de l’Otan et un grand acheteur de matériel américain (avions de chasse F-35, missiles Patriot, systèmes de renseignement, entre autres). Pas suffisant selon Donald Trump. Lors de son premier mandat, il estimait déjà que Berlin consacrait une part insuffisante de son PIB à la défense (environ 1,5 %). Une part qui devait atteindre 3,5 % l’année dernière en réponse à l’invasion de l’Ukraine en 2022.

La volonté manifeste du président américain de réorienter les efforts stratégiques vers l’Asie imposera sans doute à l’Allemagne, comme aux autres pays européens, de conserver à l’avenir au moins ce niveau d’investissement pour assurer leur sécurité. Au-delà des adversaires systémiques comme la Russie, l’Allemagne va également devoir repenser, au moins pour quatre ans, sa relation diplomatique avec une administration américaine qui n’hésite pas à menacer des membres de l’Otan, à l’instar du Danemark visé par des annonces expansionnistes sur le Groenland. Et là encore, les choix de Berlin seront aussi décisifs pour déterminer le cap pour toute l’Union européenne.

Pour la première fois depuis l’après-guerre, l’Allemagne doit non seulement s’inventer une nouvelle doctrine économique, mais aussi une nouvelle stratégie de sécurité dans un monde où les risques se sont multipliés. Quels que soient les vainqueurs des élections, ils seront confrontés à une inévitable révolution culturelle.