Joël Barre est, depuis novembre 2022, délégué interministériel au nouveau nucléaire, chargé avec son équipe de superviser l’action de l’État dans les programmes de R&D et industriels de relance du nucléaire en France. Le pays se prépare à accueillir six nouveaux réacteurs nucléaires d’ici à environ quinze ans et soutient de nombreux projets de petits réacteurs nucléaires (SMR). Pour cet ancien délégué général pour l’armement (2017-2022) auprès du ministère des Armées, la relance du nucléaire s’observe partout dans le monde. Avec l’intensification des tensions géopolitiques, ce retour en force doit répondre aux nouveaux impératifs de décarbonation, mais aussi et surtout de souveraineté et de sécurité énergétique.

Alors que la France semblait parfois isolée dans sa stratégie de déploiement nucléaire ces dernières années, le mouvement est-il en train de s’inverser avec une relance mondiale, et notamment en Europe ?

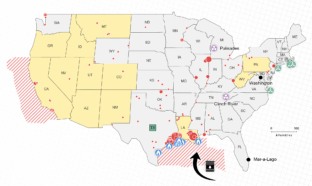

Joël Barre : Oui, nous le voyons partout ! En Chine, qui va devenir la première puissance nucléaire dans le monde, en Inde, au Japon, qui se relance malgré la catastrophe de Fukushima. En Afrique, l’Égypte est en train de construire une centrale de grande taille, tandis que le Ghana et d’autres préparent des petits réacteurs nucléaires (SMR). La plupart des pays du continent africain n’ont cependant pas la capacité d’investissement suffisante dans des programmes nucléaires.

En Europe, cela démarre ou redémarre au Royaume-Uni, dans les pays du Nord, en Belgique, qui a décidé de ne plus suivre son programme de fermeture des centrales. Les Néerlandais, les Italiens, les Suisses s’interrogent, sans parler des pays de l’Est. Cela crée des opportunités, principalement dans les programmes de coopération autour des petits réacteurs nucléaires (SMR), qu’il faut continuer à renforcer pour contourner les pays défavorables au nucléaire : l’Autriche, le Luxembourg, et bien sûr l’Allemagne.

Je suis d’ailleurs déçu que l’accord de coalition allemande ne prévoie aucune relance du nucléaire, alors que le futur chancelier Friedrich Merz (CDU-CSU) avait fait des déclarations plutôt positives en ce sens. Peut-on espérer au moins que l’Allemagne soit plus conciliante qu’avant dans les négociations au niveau de l’Union européenne sur la question des aides d’État pour développer la filière nucléaire française.

Est-ce que la ressource mondiale en uranium sera suffisante si tous ces programmes sont lancés ?

Joël Barre : À horizon 2050 et au-delà, quand les capacités de production d’électricité, grâce au nucléaire, auront été multipliées par trois conformément aux espérances formulées par plusieurs pays lors de la COP28 à Dubaï en 2023, il y aura besoin de plus d’uranium. Il serait donc utile de trouver une solution qui réduise la dépendance aux importations d’uranium naturel. C’est ce que promettent les projets de réacteurs nucléaires dits « à neutrons rapides » [non ralentis lors de la fission, plus enrichis et plus calorigènes, NDLR] en utilisant du combustible recyclé et en en produisant.

La France a déjà acquis des briques technologiques dans ce domaine grâce aux projets Phénix, Superphénix et Astrid, tous arrêtés depuis. Le Conseil de politique nucléaire [qui définit les grandes orientations françaises en matière nucléaire, NDLR] a donc demandé mi-mars à l’ensemble de la filière de travailler à la définition d’un nouveau programme de fermeture du cycle cette année.

Dans le reste du monde, la Russie, la Chine, l’Inde ou le Japon ont également développé des réacteurs démonstrateurs ou expérimentaux à neutrons rapides.

En France, le président de la République annonçait en février 2022 un ambitieux programme de relance. Six réacteurs nucléaires de grande taille d’abord, puis possiblement huit de plus, soit l’un des plus grands programmes de relance atomique au monde. Trois ans après, où en sommes-nous ?

Joël Barre : En 2023, nous avons reçu les autorisations environnementales pour une première paire de réacteurs EPR2 [même technologie que le réacteur Flamanville-3, NDLR], puis les permis de travaux préparatoires en juillet 2024. Nous sommes désormais en attente de l’autorisation de création de site par l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection qui conditionne les travaux. La deuxième paire de réacteurs a passé l’étape du débat public et la troisième paire est en plein dedans.

Côté industriels, nous attendons les premiers contrats de filière pour ces six premiers réacteurs, qui permettent de mieux définir les coûts et le calendrier du projet. Cela avance désormais, malgré quelques mois de retard par rapport au calendrier prévisionnel d’avancement des étapes du design des réacteurs.

Nous avons également en parallèle des discussions avec EDF sur le partage du financement après avoir trouvé un schéma qui doit encore être validé par la Commission européenne.

Ce programme va-t-il permettre à la France de gagner en souveraineté et en sécurité énergétique ?

Joël Barre : Ce programme vise avant tout à renouveler le parc existant. À l’horizon 2040, plusieurs réacteurs vont atteindre 60 ans de durée de vie. Si tous s’arrêtaient à cette échéance, nous aurions en 2050 moins de 20 GW de puissance installée, c’est-à-dire à peine le tiers des 61,4 GW de puissance actuelle. Avant toute chose, nous espérons donc que la totalité des réacteurs du parc puisse atteindre 60 ans et qu’une partie ensuite puisse être prolongée à 80 ans. C’est en parallèle de cela que nous prévoyons la construction de six, puis quatorze réacteurs EPR2, représentant 22 à 23 GW [1600 MW par réacteur environ, NDLR].

Aujourd’hui, et avec les données dont nous disposons, nous ne cherchons donc pas à augmenter la taille du parc. Sachant en outre que le besoin précis en puissance nucléaire ne peut se jauger qu’à l’aune du vieillissement des réacteurs, de l’évolution du besoin d’électricité et du mix énergétique que la France souhaite développer pour répondre à ce besoin.

Si les besoins se révèlent plus importants ou que le programme actuel s’avère trop ambitieux pour les seules capacités d’EDF, peut-on imaginer d’ouvrir le marché à des concurrents déjà présents ou en discussion sur le sol européen pour la construction ou les services d’ingénierie, comme l’américain Westinghouse ou le sud-coréen KHNP ?

Joël Barre : Que je sache, l’objectif du programme des EPR2 recoupe la décarbonation de l’économie, mais aussi la souveraineté énergétique. Or, cette exigence de sécurité ne semble pas compatible avec une ouverture à la concurrence, d’où qu’elle vienne. Nous n’allons pas faire avec le nucléaire ce que nous avons fait depuis les années 1970 avec le pétrole des pays du Golfe, plus récemment avec le gaz russe, c’est-à-dire se rendre dépendant d’acteurs étrangers avec les risques que cela peut induire. A fortiori dans le nucléaire, sachant que Westinghouse est déjà le principal concurrent d’EDF et de Framatome [équipementier nucléaire, NDLR] dans le monde et que nous avons du mal actuellement à comprendre comment pourrait évoluer la coopération transatlantique.