Franck Galland est chercheur associé à la Fondation pour la Recherche Stratégique et auteur de l’ouvrage « Guerre et eau » (Robert Laffont, 2021). Spécialiste des conflits hydriques, il analyse pour WARM les enjeux croissants autour de l’eau.

Quelles régions vous semblent les plus susceptibles de connaître des guerres de l’eau dans les prochaines années ?

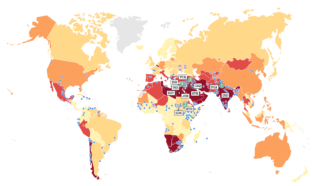

Franck Galland : Le premier point chaud est celui du bassin du Nil puisque, à ce jour, aucun accord n’a été trouvé sur une gestion concertée des ouvrages sur le Nil entre Égypte, Soudan et Éthiopie. Cette dernière vient de terminer la construction et la mise en eau de son grand barrage de la Renaissance (GERD), perçu par les Égyptiens comme une menace pour leur sécurité hydrique et leur souveraineté.

Le deuxième se situe entre l’Inde et le Pakistan, entrés dans une zone de turbulence géopolitique majeure à tel point que le traité sur l’Indus de 1960 pourrait être remis en cause. Depuis l’escalade militaire entre les deux pays début mai, certains ouvrages de retenue indiens semblent limiter les flux qui descendent en territoire pakistanais. Or, 90 % du système d’alimentation du Pakistan dépend de son grand voisin, que ce soit pour son alimentation en eau domestique, pour l’agriculture ou pour le refroidissement de ses centrales nucléaires.

Le 3e point chaud est celui du Brahmapoutre, fleuve qui prend sa source en Chine sur les contreforts tibétains avant de se jeter en Inde. C’est une artère fémorale pour l’Inde. New Delhi s’inquiète fortement de la volonté de Pékin d’utiliser le potentiel hydro-électrique du fleuve depuis l’annonce, fin 2024, de la construction d’un barrage qui sera plus important que celui des Trois-Gorges. L’Inde se sait excessivement vulnérable si la Chine se met à utiliser sa position hydro-dominante sur le Brahmapoutre, ce qui peut expliquer ses positions actuelles sur l’Indus. New Delhi a aussi besoin de nouvelles sources d’eau pour sa population, la première au monde en nombre d’habitants, mais également pour une raison technologique : elle est la première puissance mondiale dans le domaine des services informatiques, en matière de support IT et de gestion des infrastructures cloud. Or, pour pouvoir faire tourner ses data centers, il lui faut beaucoup d’eau et d’énergie. En 2023, la consommation d’énergie des data centers indiens était évaluée entre 3 et 4 TWh, autant que ce qui est nécessaire à un réacteur nucléaire de 900 MW pendant six mois. En 2030, ce chiffre devrait être multiplié par sept !

Ces conflits pourraient-ils être évités grâce au renforcement d’une gouvernance mondiale de l’eau ?

Franck Galland : On peut saluer l’organisation de la première conférence de l’ONU sur l’eau de mars 2023, mais le Conseil de sécurité sera de plus en plus souvent saisi sur le sujet. L’Égypte l’a fait à plusieurs reprises, mettant en cause l’Éthiopie pour violation de l’article 35 de la Charte des Nations unies, invoquant une menace pour la paix et la sécurité. Le Pakistan pourrait faire de même vis-à-vis de l’Inde.

L’implication d’instances régionales de dialogue stratégique est une autre voie pour résoudre des conflits à l’échelle de bassins territoriaux. L’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) se penche ainsi de manière croissante sur les problématiques de gestion transfrontalière des eaux.

L’exemple à suivre en matière d’hydrodiplomatie est celui de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS), qui permet à quatre pays d’échanger et de partager des données scientifiques et techniques, et de financer et exploiter des ouvrages hydrauliques en commun. Mais, pour que ces instances fonctionnent, il faut une gouvernance partagée et que les problématiques de raréfaction de la ressource en eau soient traitées au niveau stratégique.

L’eau ne semble justement pas toujours gérée comme réellement stratégique, à la différence du pétrole ou du gaz. Est-elle l’angle mort des matières premières critiques ?

Franck Galland : Ce n’est pas une généralité, car certains États considèrent déjà l’eau comme un enjeu de défense et de sécurité nationale. C’est le cas de la Chine depuis le début des années 2000 : le président Hu Jintao, ingénieur hydraulicien de formation, a notamment accompli de grands projets de transfert des eaux du Sud vers le Nord.

C’est aussi le cas plus à l’Ouest de ce que je nomme la « diagonale de la soif », qui part de Pékin, traverse le Nord-Est de la Chine, la péninsule indienne, le Proche et Moyen-Orient, l’Afrique du Nord pour arriver au Maroc. Confronté à une raréfaction de ses ressources due au changement climatique, le Maroc a décidé de faire du dessalement et de la réutilisation des eaux usées des armes face à la menace hydrique. On le constate à travers la centaine de barrages que compte le pays, dont certains ne sont remplis qu’à 20-30 %. En 2024, la construction d’une usine de dessalement a débuté à Casablanca, visant une capacité de 800 000 m3/jour, quatre fois celle de la station de Barcelone, la plus importante d’Europe. Une autre, de même capacité, a été annoncée à Rabat.

La transition énergétique intègre-t-elle suffisamment la raréfaction de la ressource en eau ? Est-elle compatible avec l’état des réserves sur notre planète ?

Franck Galland : Pour extraire des matières premières critiques (lithium, terres rares, cuivre) nécessaires à la transition énergétique, il faut en effet beaucoup d’eau. L’empreinte en eau des activités minières est très importante et limitera leur expansion dans certains pays comme le Chili ou la Bolivie, à moins d’avoir recours à des ressources alternatives comme le dessalement. Sans oublier que l’extraction et le raffinage de ces métaux stratégiques polluent fortement et durablement les terres et les nappes phréatiques. On a donc là un vrai sujet que l’Occident fait pour l’instant le choix d’ignorer, car ces minerais sont plutôt extraits sur d’autres continents et dans des pays en développement, la Chine faisant exception.

L‘autre problématique est celle de l’eau destinée à un usage « de confort » : climatisation individuelle et collective, mais surtout celle nécessaire aux systèmes d’information et à l’intelligence artificielle. Dans ce domaine, l’empreinte directe explose pour l’eau utilisée pour refroidir les serveurs, extraire les minerais ou fabriquer des puces électroniques. De même que l’empreinte indirecte : il faut de l’eau pour refroidir les centrales nucléaires ou exploiter les barrages hydro-électriques. Nos ambitions dans le domaine du numérique et de la transition énergétique sont dépendantes de processus industriels dont l’empreinte en eau est de plus en plus élevée.