À l’heure du dérèglement climatique et de la montée du stress hydrique, les conflits liés à l’eau se multiplient sur la planète. Les récents affrontements entre l’Inde et le Pakistan autour du traité de l’Indus et les menaces entre l’Égypte et l’Éthiopie après la construction du barrage de la Renaissance sur le Nil Bleu témoignent de l’importance cruciale prise par une ressource de plus en plus précieuse.

Et si les États-Unis détournaient l’eau du lac Huron pour irriguer la Californie et l’Arizona ? La menace, brandie par Donald Trump lors de sa campagne, inquiète le Canada. Ce dernier possède près de 7 % des réserves d’eau mondiales renouvelables. Un atout – parmi d’autres – qui n’a pas échappé à son puissant voisin qui rêve d’en faire le 51e État américain. Si le risque d’une guerre entre les deux puissances n’est pas l’option la plus probable, les visées de l’Oncle Sam sont révélatrices de l’importance prise par l’or bleu sur toute la planète.

En Asie, Afrique de l’Est, Moyen-Orient ou encore au Maghreb, l’eau est devenue un sujet de tension majeur. Historiquement, elle a bien sûr suscité de nombreux conflits dans les zones où elle est rare. Au siècle dernier, le détournement des eaux du lac de Tibériade, par Israël en 1953 puis par les pays arabes en 1965, a été l’un des facteurs de la guerre des Six Jours de juin 1967. Entre la Syrie et l’Irak, c’est le barrage de Tabqa sur l’Euphrate, principale source d’eau potable de la région, qui a provoqué une crise en 1975 après que Damas a décidé unilatéralement de le remplir. La médiation de la Ligue arabe a été nécessaire pour la désamorcer in extremis.

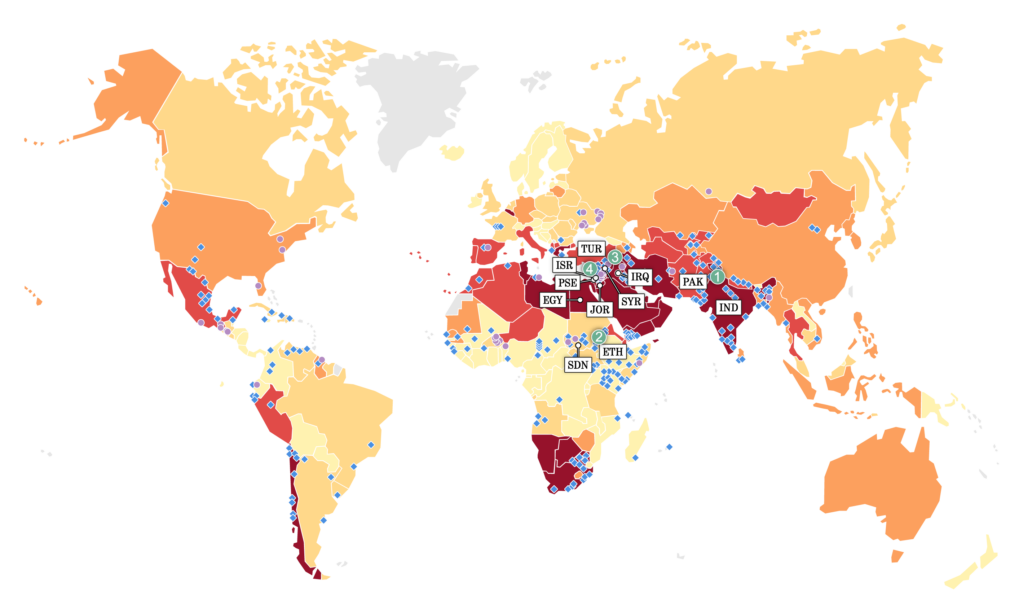

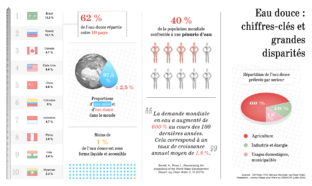

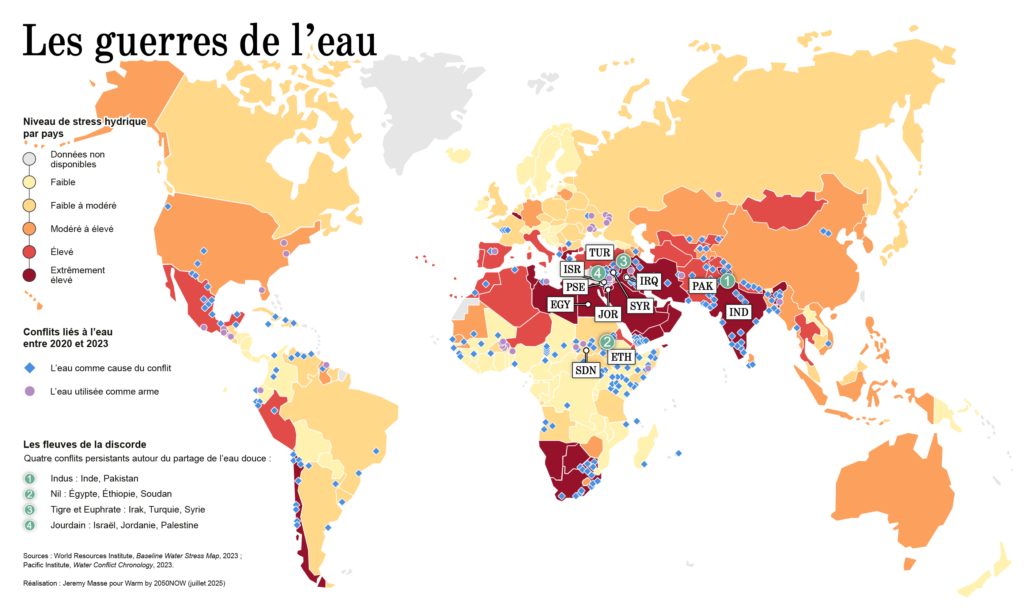

Mais si elles ne sont pas nouvelles, les tensions s’exacerbent. En cause ? D’un côté un dérèglement hydrologique qui limite la ressource dans de multiples régions, de l’autre une augmentation exponentielle de nos besoins. En 2021, d’après un rapport de la FAO, 18,6 % du globe était touché par le phénomène de stress hydrique, quand la demande dépasse la quantité disponible, avec une augmentation très nette en Afrique du Nord et en Asie du Sud-Est. Et la situation va s’aggraver : en 2023, 3,6 milliards de personnes dans le monde n’avaient pas accès à l’eau pendant au moins un mois par an, chiffre qui devrait grimper à 5 milliards d’ici à 2050, selon l’ONU. Si l’accès à l’eau a toujours été une cause parmi d’autres de conflits, il pourrait en devenir un motif principal. Trois régions sont aujourd’hui emblématiques de cette montée en intensité.

L’Indus, au cœur du conflit indo-pakistanais

1947, 1965, 1971. Trois dates pour trois guerres entre l’Inde et le Pakistan au sujet du Cachemire. À celles-ci s’ajoutent des affrontements meurtriers en 1999, 2000, 2019 et plus récemment en mai 2025. C’est avec ce dernier épisode que le sujet de l’eau devient manifeste, balayant le prétexte terroriste avancé par l’Inde.

Revenons à la chronologie des faits. Le 22 avril, un attentat survient à Pahalgam, dans la région du Cachemire pakistanais, tuant une trentaine de touristes indiens. New Delhi accuse rapidement Islamabad, sans élément de preuve tangible, et lance le 7 mai l’opération « Sindoor », en réponse à de présumés tirs d’artillerie pakistanais. Pendant plusieurs jours, des affrontements mêlant frappes aériennes et tirs d’artillerie opposent ces deux puissances nucléaires et inquiètent le monde entier.

Mais avant même cette escalade militaire, au lendemain de l’attentat, l’Inde annonce la suspension du traité de 1960 sur l’Indus, qui fixe la répartition et distribution des eaux de ce fleuve et de ses affluents avec son voisin. L’attentat de Pahalgam ne serait-il qu’un prétexte saisi par New Delhi pour s’emparer d’une ressource dont le pays a cruellement besoin au détriment du Pakistan ?

Car les autorités indiennes sont bien décidées à enterrer le traité, au risque d’un conflit militaire à grande échelle avec le Pakistan. Dès le 6 mai, le Premier ministre Narendra Modi martelait que « l’eau de l’Inde coulera désormais pour le bénéfice de l’Inde, sera conservée pour le bénéfice de l’Inde et sera utilisée pour le progrès de l’Inde ». Quelques heures après cette déclaration, le Pakistan accusait l’armée indienne d’avoir délibérément ciblé la centrale hydroélectrique de Neelum-Jhelum située sur un sous-affluent de l’Indus. Fin mai, le ministre de l’Intérieur indien répétait que le traité ne serait jamais rétabli et que les autorités « construiraient un canal pour détourner l’eau qui coule vers le Pakistan ». Un véritable casus belli pour Islamabad : 90 % de son système d’irrigation dépend de l’Indus, indispensable pour ses 240 millions d’habitants, mais également pour son agriculture et donc sa sécurité alimentaire et sa croissance économique.

Alors que la Cour permanente d’arbitrage de La Haye vient de statuer que l’Inde ne pouvait suspendre ce traité unilatéralement, New Delhi semble bien décidé à imposer ce nouveau statu quo. En effet, depuis mai, le débit du Chenab, l’un des trois affluents de l’Indus sous contrôle pakistanais, aurait chuté de 90 %. Or il joue un rôle clé, irriguant le Pendjab, poumon agricole du pays. Au pied du mur, le Pakistan tente de mobiliser ses soutiens pour faire revenir l’Inde à la table des négociations. Tout en laissant planer un scénario catastrophe : la privation des eaux de l’Indus « ne laisserait pas d’autre choix que de se lancer dans la première guerre de l’eau… entre deux puissances nucléaires », a lâché le député et ex-ministre des affaires étrangères Bilawal Bhutto-Zardari lors d’une récente tournée diplomatique en Europe et aux États-Unis.

Égypte et Éthiopie s’affrontent par proxys interposés

Autre région prête à s’embraser autour de l’or bleu : depuis 2011 et le début de la construction du grand barrage de la Renaissance (GERD), plus grande centrale hydroélectrique d’Afrique construite sur le Nil Bleu côté éthiopien, la menace d’un conflit militaire entre Le Caire et Addis-Abeba est larvée. Comme le Pakistan avec l’Indus, l’Égypte dépend à plus de 90 % de cette seule artère pour son approvisionnement, alors qu’il fait face à un stress hydrique important et à une croissance démographique forte.

Le Caire considère le GERD et son réservoir de 74 Mds de m3 comme une menace existentielle. D’autant que le débit du Nil est en baisse, passé de 3 000 à 2 830 m3/seconde en l’espace de 50 ans, du fait de la diminution des précipitations, de la multiplication des sécheresses et de l’évaporation. Et selon les prévisions les plus pessimistes de l’ONU, le fleuve pourrait perdre jusqu’à 70 % de son débit dans les prochaines décennies.

L’Égypte a d’abord plaidé sa cause auprès des instances internationales, portant l’affaire devant le Conseil de sécurité de l’ONU et participant – à reculons – à plusieurs médiations sous l’égide de l’Union africaine. Il espérait, entre autres, négocier un temps de remplissage du barrage plus long, qui aurait retardé son achèvement. Sans succès. Après plus d’une décennie de négociations infructueuses, un accord-cadre de coopération sur le bassin du Nil voit finalement le jour en octobre 2024 sans la ratification de deux des principaux États concernés : l’Égypte et le Soudan.

Dans l’impasse et face à l’entrée du GERD dans sa phase finale de construction, l’Égypte change son fusil d’épaule et opte pour la manière forte. Depuis plusieurs mois, le gouvernement se rapproche de pays hostiles à l’Éthiopie, particulièrement l’Érythrée et la Somalie. En 2024, Le Caire signe une alliance tripartite et surtout un accord militaire avec la Somalie. Une provocation pour les autorités éthiopiennes. Car la manœuvre consiste avant tout à nuire à l’Éthiopie et à contrecarrer ses plans vis-à-vis du Somaliland, région séparatiste de la Somalie, avec laquelle l’Éthiopie – pays enclavé – vient de signer un accord qui lui donnerait accès à 20km de côtes pour une durée de 50 ans.

Profitant de l’exacerbation des tensions entre Mogadiscio et Addis-Abeba, Le Caire signe un accord militaire avec les autorités somaliennes et envoie dans la foulée plusieurs centaines de commandos. Tout en réaffirmant être prêt à défendre Mogadiscio contre toute menace extérieure – sous-entendu éthiopienne – avec le risque de confrontation de ces deux géants sur le sol somalien. Le différend autour du GERD, qui vient d’être officiellement achevé, risque de se régionaliser pour donner lieu à une guerre par proxys dans une corne de l’Afrique déjà secouée par des violences chroniques.

Tigre et Euphrate, instruments de domination turque

Au Moyen-Orient, où le stress hydrique est très important, la tension est également palpable. La région est pourtant sillonnée par deux fleuves de premier plan : le Tigre et l’Euphrate, qui prennent leur source en Turquie, traversent la Syrie et l’Irak et se jettent dans le golfe Persique.

À l’instar de l’Inde et de l’Éthiopie, la Turquie dispose d’un levier de puissance sur ses voisins, qu’elle n’hésite pas à actionner par intérêt politique, économique ou militaire. Avec un pic de tensions autour des années 90. En 1987, la Turquie conditionnait la fourniture de 500 m3 d’eau à la Syrie uniquement si celle-ci s’engageait à mettre fin à son soutien au Parti des travailleurs du Kurdistan. En 1990, Ankara tarissait l’Euphrate à la suite de l’invasion du Koweït par l’Irak. Et en 1997, la Turquie a été l’un des seuls pays à voter contre la Convention des Nations unies sur l’eau, affirmant ne pas se sentir tenue de respecter les principes de cette convention, en particulier le partage équitable des ressources.

Plus récemment, ce sont à nouveau les Kurdes de Syrie qui en ont fait les frais. Ankara a été accusé de priver d’eau le Kurdistan syrien via une rétention effectuée à ses barrages et d’avoir délibérément ciblé des infrastructures d’approvisionnement entre 2019 et 2024. En février dernier, une station de traitement qui alimente la ville de Kobané a ainsi été détruite par des frappes aériennes turques.

En parallèle, Ankara n’épargne pas non plus l’Irak, au risque de voir le pays s’embraser. Car celui-ci connaît actuellement l’une des pires sécheresses de son histoire. Au printemps, les autorités avertissaient que seuls 10 Mds de m3 d’eau avaient été massés en début de saison estivale. Les réserves les plus basses jamais enregistrées depuis 80 ans. La raison ? Les très faibles pluies des derniers mois combinées à un débit du Tigre et de l’Euphrate réduit. Bagdad a affirmé que l’Irak recevait « moins de 40 % du débit qui devrait lui parvenir », accusant la Turquie de l’amputer d’une partie de ses eaux. Et la Syrie de pomper davantage que prévu dans les eaux qui lui parvenaient. Conséquence directe, Bagdad a annoncé en urgence un plan de réduction de ses surfaces agricoles passant de 230 000 hectares à l’été 2024 à 150 000 cet été. Alors que la situation est plus que critique, la gronde se fait entendre jusqu’au parlement qui accuse Ankara d’être à l’origine d’une potentielle déstabilisation du pays.

Récemment, le député Thaer Mukhayef prévenait que l’eau potable n’était plus disponible dans bon nombre de localités, d’où le risque d’émeutes, et plaidait pour la construction de barrages en Irak afin de sécuriser des réserves stratégiques. Et il révélait aussi qu’Ankara avait conditionné toute hausse du débit des deux fleuves à l’attribution de ces ouvrages à des entreprises turques… Après une récente rencontre entre le président Erdogan et le Premier ministre irakien Al-Soudani, l’Irak vient d’ailleurs d’annoncer que la Turquie avait accepté d’augmenter son débit à 420m3/s. Et Al-Soudani d’indiquer qu’un accord avait été signé incluant « le transfert du modèle turc de gestion de l’eau, en particulier dans les projets de barrages et d’usines de traitement des eaux »…

Loin de constituer quelques cas isolés, ces nouvelles batailles sont vouées à se multiplier. Selon le think tank américain Pacific Institute, l’année 2023 a connu un nombre record de violences et nouveaux conflits liés à l’eau, en augmentation de 50 % par rapport à 2022 avec une majorité d’incidents au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique subsaharienne. Source de conflits, arme de guerre ou instrument de puissance économique, l’eau sera de plus en plus une composante majeure de la géopolitique mondiale sur fond de progression du stress hydrique. « C’est un enjeu de sécurité collective », affirme Franck Galland, chercheur associé à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Un enjeu encore largement sous-estimé, que les puissances auraient tort de négliger.

Un marché gigantesque

Avec une valeur estimée à plus de 600 Mds$ et des investissements croissants dans les pays émergents, le marché mondial de l’eau est en plein boom mais fait face à de nombreux défis, en premier lieu au changement climatique. Les acteurs du secteur doivent trouver de nouvelles solutions pour préserver cette ressource vitale alors que 700 millions de personnes n’avaient pas accès à l’eau potable dans le monde en 2022, selon l’Unicef. Un chiffre qui a doublé en l’espace de vingt ans. La France fait partie des pays leaders sur ce marché avec deux géants de la gestion de l’eau, Suez et Veolia. Ce dernier est le premier opérateur privé à l’échelle mondiale et raccorde à lui seul 111 millions de personnes en eau potable sur la planète.