Entre agriculture, production d’énergie et croissance du numérique, les conflits d’usage autour de l’eau vont se multiplier. Pourtant, peu de scénarios prospectifs sur la transition intègrent cette dimension.

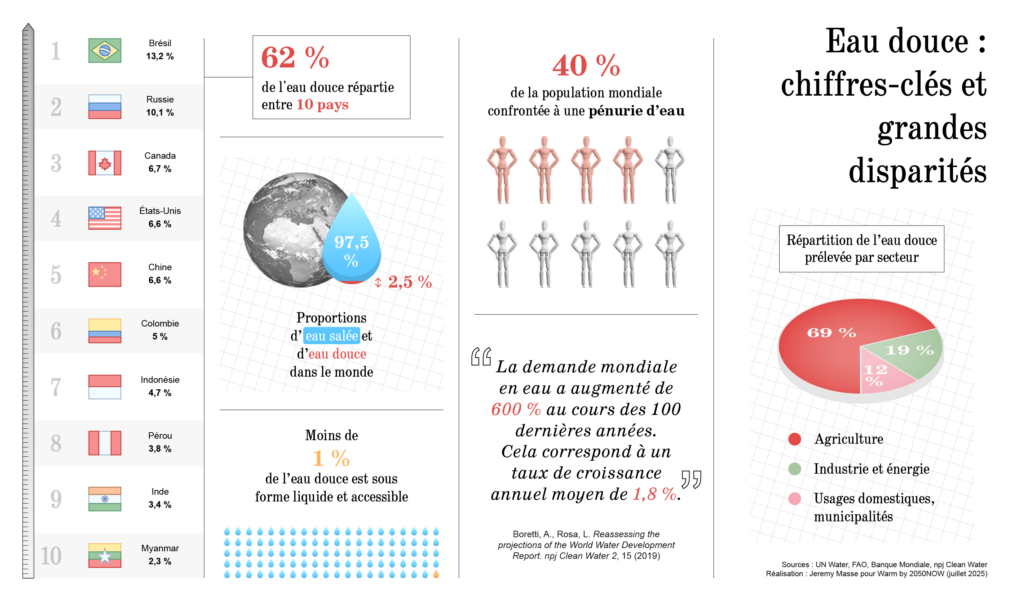

Le signal est clair : la limite planétaire liée à l’eau douce a été franchie en 2022. Cela signifie que notre consommation dépasse désormais la capacité de la biosphère à régénérer durablement cette ressource. Un défi alors que l’eau est vitale à la fois pour les écosystèmes et pour la plupart des secteurs économiques : agriculture, industrie, production d’énergie, tourisme… Et pourtant, le sujet est peu étudié en France dans les scénarios de transition et souvent décorrélé des enjeux énergie-climat. Ne pas l’intégrer dans les exercices prospectifs, c’est se condamner à une vision partielle et donc biaisée des transformations à l’œuvre. D’autant que la perturbation du cycle de l’eau, déjà en cours, n’est pas qu’un risque pour la transition : elle peut aussi en être une conséquence.

En Europe, les données de l’Agence européenne pour l’environnement (EEA) révèlent que les plus gros prélèvements d’eau douce sont effectués pour le refroidissement des centrales électriques, l’agriculture, la distribution publique d’eau potable et le tourisme. Mais il faut distinguer l’eau prélevée de l’eau réellement consommée. Par exemple, les centrales thermiques restituent l’essentiel de l’eau utilisée, contrairement à l’agriculture qui consomme une grande partie de ce qu’elle prélève (70% en 2021).

En France, en 2021, selon l’EEA (l’agence européenne de l’environnement), 30 Mds de m3 d’eau douce ont été prélevés, dont la moitié pour les centrales électriques, 18 % pour l’eau potable, 17 % pour les canaux et le reste pour l’agriculture et l’industrie. Mais le premier consommateur net reste l’agriculture, mobilisant près des deux tiers des 4,4 milliards de m3 d’eau réellement consommée.

L’agriculture au cœur des tensions

Le secteur agricole illustre les tensions croissantes entre sécurité alimentaire, souveraineté énergétique et gestion durable de l’eau. En France, l’irrigation mobilise près de 2,7 Mds de m3 d’eau par an, principalement pour des cultures à forte valeur ajoutée qui ne représentent que 6 % des surfaces cultivées en 2020, comme le maïs, le soja ou les cultures maraîchères.

Le problème ? Cette dépendance hydrique est de moins en moins soutenable. Le changement climatique accroît les sécheresses, réduit les ressources disponibles et exacerbe les conflits d’usage. Selon l’association Solagro, les besoins en eau pour l’irrigation pourraient s’accroître de 1,5 Md de m3 d’ici 2050 si aucune adaptation n’est mise en œuvre.

Face à cet enjeu, les scénarios divergent. Certains, comme le scénario Afterres2050 de Solagro, misent sur des pratiques sobres : cultures résistantes à la sécheresse, irrigation ciblée vers les productions de fruits et légumes, diminution des surfaces de maïs irriguées. D’autres prévoient au contraire une augmentation de l’irrigation, en s’appuyant sur les technologies : désalinisation, réutilisation des eaux usées, etc. Tous les scénarios convergent sur un point : l’urgence de mettre en place des mesures d’adaptation face à l’aggravation du changement climatique.

Concurrence des centres de données

La transition numérique ajoute une couche de complexité à cette équation. Les centres de données sont pour certains de gros préleveurs d’eau. Le refroidissement constant pour maintenir la performance des serveurs induit un prélèvement important, direct (circuits d’eau) ou indirect (production d’électricité nécessaire à leur fonctionnement). Cette consommation dépend largement de la méthode de refroidissement : elle se situe entre 0 L/kWh (pour du refroidissement à l’air) et 3 L/kWh (pour des refroidissements utilisant de l’eau dans une zone aux températures élevées et avec des techniques « hydrovores »), selon l’indicateur WUE (Water Usage Effectiveness).

Or 45 % des centres de données dans le monde sont situés dans des bassins fluviaux à risque hydrique élevé, selon un rapport de l’organisation NatureFinance. Leur implantation dans des régions arides, ou déjà sous pression, pose des questions stratégiques majeures. Au-delà du choix technologique (refroidissement par air, eau recyclée…), la gestion locale de l’eau devient cruciale. Si la ressource venait à manquer, ou si les températures deviennent trop élevées pour un refroidissement efficace, c’est toute l’infrastructure numérique qui pourrait vaciller. Bien que la consommation nette des centres de données soit a priori faible, certaines questions devraient se poser en amont de la construction de ces infrastructures quant à la disponibilité de l’eau prélevée et la qualité de l’eau rejetée.

L’intensification des événements climatiques extrêmes ne fera qu’aggraver la situation. Les épisodes de canicule et de sécheresse, de plus en plus fréquents et intenses, réduisent la disponibilité en eau au moment où les besoins augmentent : irrigation, refroidissement, climatisation, consommation domestique… Dans ce contexte, la concurrence d’usage sur l’eau devient inévitable, entre agriculture, énergie, numérique et besoins des populations.