Pour sa première conférence, WARM a réuni le 5 novembre à Paris vingt dirigeants d’entreprises, experts internationaux et responsables publics autour du thème « Climat : les entreprises à l’épreuve de la géopolitique ». Au cours de cette matinée, les intervenants ont partagé leurs analyses et retours d’expérience sur la nécessaire reconstitution des chaînes de valeur en Europe, les atouts de l’UE face à la Chine et aux Etats-Unis ou encore le rôle de l’IA dans la transition. Synthèse en dix messages clés.

Il y a urgence sur tous les fronts. Urgence pour l’Europe à s’adapter à un monde en plein bouleversement géopolitique, où les rapports de force se substituent aux relations commerciales. Urgence sur le plan environnemental car si de nombreux pays, dont les Etats-Unis, réduisent leurs ambitions de réduction des émissions de gaz à effet de serre, le réchauffement climatique s’accentue et ses désordres se feront de plus en plus sentir. Les scénarios élaborés par la Banque de France sont sans équivoque : une transition ordonnée coûterait certes 8,5 points de PIB mondial d’ici 2050, mais l’inaction en ferait perdre 15.

Quels que soient leurs secteurs d’activité – transport maritime, énergie, industrie automobile, armée… – les intervenants de la conférence WARM ont évoqué cette double nécessité. Échaudées par les crises récentes, les entreprises ont bien intégré la nécessité de retrouver de la souveraineté pour protéger leurs chaînes de valeur et leur production.

Pour avancer, les sociétés demandent au politique un cap clair et de la visibilité sur le long terme. Elles comptent aussi sur l’engagement des citoyens, indispensable pour réussir la transition. Mais si le chemin est escarpé, les investisseurs n’ont aucun doute : les entreprises engagées dans la transition disposent de perspectives de développement beaucoup plus importantes que les autres.

L’Europe en panne de vision

Le constat est aussi sévère qu’unanime : l’Europe manque de vision stratégique et a les plus grandes difficultés à s’adapter aux évolutions rapides d’un monde en plein bouleversement. Fatigué et divisé, le Vieux Continent semble à la traîne, subissant les secousses des multiples crises : guerre commerciale déclenchée par les Etats-Unis, menaces de la Russie, politique industrielle agressive de la Chine…

Que ce soit sur le plan économique ou politique, « l’Europe se prend le mur des réalités », observe Cécile Maisonneuve, conseillère au centre énergie et climat de l’Ifri et présidente du cabinet Decysive. Et de citer en exemple la sécurité énergétique, totalement négligée par l’Europe qui a payé cher sa dépendance au gaz russe en 2022 et risque demain de dépendre du GNL américain.

Senior Fellow à l’Institut Bruegel, Heather Grabbe partage ce constat et appelle Bruxelles à « penser notre sécurité économique (…) mais aussi les États européens à penser nos vulnérabilités économiques ».

La stratégie climatique au cœur de l’affrontement des puissances

Les difficultés de l’Europe sont d’autant plus inquiétantes que « les menaces externes ont rarement été aussi fortes », renchérit Vincent Maillard, président de la filiale française du fournisseur d’énergie britannique Octopus Energy. Dans ce contexte de fortes tensions internationales, l’Europe a-t-elle réellement pris conscience que la transition énergétique et les enjeux de décarbonation constituaient le cœur de la nouvelle compétition économique mondiale ? Sans doute pas complètement.

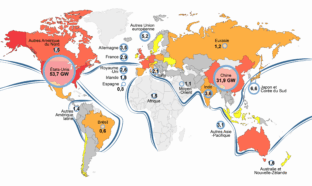

Problème : face à elle se dressent des puissances agressives, aux stratégies opposées. D’un côté, les États-Unis, en position de force sur le plan énergétique grâce à leur statut de premier producteur mondial de pétrole, et prêt à en découdre comme l’illustre la guerre des droits de douane menée par Donald Trump. Et de l’autre, une Chine surpuissante sur le plan industriel et qui a « renversé son modèle », comme le souligne Sylvie Goulard, professor of practice à la Bocconi University, misant sur le développement à marche forcée des énergies bas carbone – renouvelables et nucléaire – et devenue leader mondial pour la production de panneaux solaires, véhicules électriques ou encore batteries.

Prise en étau entre ces deux compétiteurs, l’Europe demeure rongée par des querelles internes et la montée du populisme, hésitant sur la voie à suivre. Mais une lueur d’espoir toutefois : la prise de conscience – certes récente mais relativement rapide – par les responsables politiques à Bruxelles et dans les capitales européennes de la nécessité d’agir pour préserver l’approvisionnement en matières premières critiques.

L’inaction n’est pas une option

La Banque de France et les armées partagent le même défi : intégrer le climat dans des stratégies qui mêlent urgence et long terme. Pour Emmanuelle Assouan, directrice générale de la stabilité financière et des opérations de l’institution financière, le réchauffement n’est plus théorique. Les scénarios élaborés par la Banque de France montrent qu’une transition ordonnée coûterait 8,5 points de PIB mondial d’ici 2050, mais que l’inaction en ferait perdre 15. Une crise climatique majeure pourrait même provoquer une chute comparable à celle du Covid. La transition devient aussi un levier d’autonomie stratégique, renforcé par la crise ukrainienne qui a révélé la dépendance énergétique européenne. Emmanuelle Assouan plaide pour mobiliser l’épargne du continent afin de financer les investissements verts.

Pour les militaires, Bastien Alex, conseiller climat du major général des armées, prépare des forces capables d’opérer dans un monde qui pourrait dépasser les 4°C. Bases navales, équipements conçus pour durer des décennies, résistance à la chaleur : tout doit être repensé sans sacrifier l’efficacité opérationnelle. L’exportation d’armements dépendra aussi de cette adaptation. La guerre en Ukraine accélère la prise de conscience : le réarmement doit intégrer le climat pour préserver l’autonomie et la supériorité stratégique. Pour les deux institutions, le climat n’est plus une variable d’ajustement mais un paramètre central.

Entreprises, le pari gagnant de la transition

Alors que les États membres pourraient accélérer leur transition, certaines entreprises ont d’ores et déjà réalisé un travail considérable en l’espace de dix ans. Une tendance qui pourrait être stimulée car investir dans la transition est autant un pari gagnant pour les nations que pour les entreprises. C’est ce que souligne Thomas Friedberger, directeur général adjoint de la société de gestion Tikehau Capital : « Aujourd’hui, les investissements dans la transition énergétique au sens large c’est 2 000 Mds de dollars par an. En comparaison, c’est 1 000 Mds de dollars par an pour les énergies fossiles. »

Dans le privé, « les mauvais élèves de la transition vont davantage souffrir financièrement, via une augmentation du coût du capital, de leurs financements et assurances » que d’un point de vue matériel. D’autant que le changement climatique est deux fois plus fort en Europe que la moyenne globale, contraignant les sociétés européennes à s’adapter à ce risque physique dès aujourd’hui.

Pour Michel Josset, vice-président de l’Amrae, l’association des risk-managers, et directeur assurances et prévention de l’équipementier Forvia, le secteur privé doit se pencher sur ce que dit « le GIEC mais aussi se connaître, avoir conscience de ses vulnérabilités, hiérarchiser des scénarios de crise et prendre des décisions pour s’adapter : changer de site, rebasculer une partie de ses activités ailleurs ». Un constat partagé par Hélène Valade, directrice développement environnement chez LVMH : « Il faut être en mesure d’analyser notre dépendance, nos risques et nos impacts (…) et parfois il faut savoir renoncer. »

Les acteurs de la transition disposent de perspectives de développement beaucoup plus importantes que ceux qui s’en tiennent à l’écart. Investir dans des entreprises qui œuvrent à la transition garantit une forte croissance et une bien meilleure rentabilité financière à long terme, selon les investisseurs.

Un impératif : miser sur ses avantages comparatifs

Pour tirer son épingle du jeu, « l’Europe doit être réaliste et se concentrer sur ses avantages comparatifs », selon Heather Grabbe. Si elle ne dispose pas de manne en matière d’hydrocarbures ou d’accès privilégiés à des chaînes de valeur en minerais critiques, elle peut néanmoins jouer sur deux leviers : booster sa production d’énergie et favoriser l’économie circulaire.

Face à une consommation d’énergie atone, produire plus est un défi de taille. Mais comme Cécile Maisonneuve le souligne, « la transition énergétique constitue avant tout un paradigme de production d’énergie, chose que la Chine a très bien comprise ». En Europe, il faudrait produire en masse. Un constat partagé par Guillaume Gillet, Group public affairs vice-président chez Engie : « Être dans un système surcapacitaire dans lequel on est en mesure d’exporter notre surplus de production nous rend moins dépendants, vulnérables et donc moins à risque vis-à-vis du reste du monde. »

Autre levier à actionner, selon Heather Grabbe : l’économie circulaire et le recyclage de nos matériaux, car « à la différence des États-Unis, nos économies européennes gaspillent peu ». Accompagner cette circularité, notamment sur les matières premières critiques, peut nous sauver d’une dépendance chinoise, « d’autant que les chaînes de valeur sont déjà là ».

La compétitivité reste le nerf de la guerre

Pour beaucoup de secteurs, la transition énergétique est une révolution économique et industrielle. Un constat particulièrement vrai dans le domaine de la mobilité et de l’industrie automobile. Cette dernière a connu « une bascule technologique depuis l’Accord de Paris et le Green Deal, passant d’une maîtrise quasi régalienne du thermique à l’électrique », analyse Cléa Martinet, VP Group Sustainability de Renault. Mais là encore, la question de la souveraineté européenne et des failles dans les chaînes de valeur est au cœur des préoccupations.

Au-delà de la problématique commune de la demande, la compétitivité reste le nerf de la guerre. En effet, comment absorber les surcoûts d’une chaîne de valeur européenne par rapport au rouleau compresseur chinois, sans casser la demande et répondre aux besoins de décarbonation ? Pour certains constructeurs comme Renault, la solution est de produire « de petits véhicules électriques, plus frugaux en matériaux, plus compacts », tout en proposant des véhicules hybrides. Un tournant dans l’industrie automobile qui donne de premiers résultats encourageants : depuis octobre 2025, en France, une voiture neuve vendue sur quatre est électrique.

Métaux critiques, la nouvelle bataille de la souveraineté

En matière de terres rares et de matières premières critiques, indispensables à la transition, la Chine a pris depuis plusieurs années le contrôle du marché de l’extraction et surtout du raffinage. Si la prise de conscience est réelle en Europe, la volonté et la capacité du Vieux Continent à réimporter ces activités polluantes est en question. Selon les compagnies minières, l’Europe pourrait promouvoir un modèle de mines compatibles avec les objectifs en matière de transition écologique : « Les mines responsables existent et leurs performances peuvent être auditées » affirme Virginie de Chassey, directrice du développement durable et de l’engagement d’entreprise chez Eramet.

Encore faut-il que les industriels européens acceptent de payer plus cher ces productions premium. Sur ce point, Benjamin Gallezot, délégué interministériel aux approvisionnements en minerais et métaux stratégiques auprès du Premier ministre, appelle à un sursaut : « En matière de supply chain, les choses ne sont plus commodes. Le risque est devenu gigantesque, et il faut désormais que les industriels acceptent de payer ce prix de la sécurité d’approvisionnement. L’État français aide financièrement dans les limites de ce que Bruxelles autorise, mais il n’aidera pas les industriels qui n’auront pas été sérieux sur ce sujet », prévient-il.

Malgré le volontarisme politique et l’éventuel sursaut industriel, certains métaux indispensables aux technologies de la transition écologique ne seront de toute façon pas produits en quantité suffisante pour adresser toutes les demandes du marché. Les projections prennent encore mal en compte l’inertie du secteur : « il faut en moyenne 17 ans pour ouvrir une mine », rappelle Benjamin Louvet, directeur des gestions matières premières chez Ofi Invest Asset Management. C’est le cas du cuivre, dont la ressource devrait être consommée à 90% d’ici 2050, toujours selon ce dernier.

Relocaliser en Europe la production et le raffinage de métaux critiques sera donc long et coûteux. Pour Jean-Wilfried Diefenbacher, associé chez Ondra, « une prise de conscience du consommateur est indispensable pour accepter cette nouvelle mutation, qui est la seule voie pour reconstituer des chaînes de valeur en Europe et reconquérir notre souveraineté industrielle » .

Le rôle encore incertain de l’IA

L’intelligence artificielle (IA) va-t-elle révolutionner le monde ? Sans aucun doute du point de vue des investisseurs si on se fie aux valorisations extraordinaires des sociétés du secteur, à l’image d’OpenAI ou Nvidia. Les grands noms de la tech lèvent des milliards de dollars mais beaucoup affichent des pertes tout aussi gigantesques. « Il y a une bulle financière dans l’IA », confirme Luc Julia, co-concepteur de Siri et Chief Scientific Officer chez Renault.

L’allocation du capital sur ce secteur clé devient une question décisive car ces entreprises survalorisées pourraient voir leur leadership rapidement concurrencé par d’autres sociétés, notamment asiatiques, affichant des coûts de développement bien moins élevés et des consommations énergétiques beaucoup plus mesurées.

Certaines IA, plus frugales et agentiques, augmenteront d’autant leurs chances de tirer leur épingle du jeu car elles seront plus rentables et surtout plus pertinentes. Selon Luc Julia, les IA spécialisées affichent des taux de pertinence de 97-98 % contre 50-60 % pour les IA généralistes.

Quant à la demande d’électricité de l’IA, elle ne sera peut-être pas aussi importante que certains l’envisagent. Certes, les très énergivores centres de données se multiplient dans le monde, mais l’industrie informatique va tenter de maîtriser sa consommation. Ce qui fait dire à Patrick Pouyanné que l’impact de l’IA dans ce domaine est à prendre avec précaution. « C’est la nouvelle folie, après celle de l’hydrogène [il y a quelques années] », assène le PDG de TotalEnergies.

Bâtir un nouveau contrat social

Sans acceptation ni implication de la population, la transition écologique est vouée à l’échec. Mais pour adhérer pleinement au changement, les citoyens européens ont besoin d’un nouveau contrat social. Car selon Heather Grabbe, « bon nombre d’entre eux ne voient pas les bénéfices d’une Europe plus verte mais seulement ses contraintes » avec une pression accrue du changement climatique sur le pouvoir d’achat : hausse du coût de l’énergie, des assurances, des denrées alimentaires, etc.

Ces contraintes expliquent – en partie – la résistance des Européens, plus marquée dans les pays de l’Est que sur le reste du continent, selon Katarina Csefalvayova, directrice de l’Institute for Central Europe : « En République tchèque, le soutien au Green Deal est de seulement 40 %. À l’Est le soutien à la transition énergétique est inférieur de 20 points par rapport au reste de l’Europe. »

Outre les craintes sur le pouvoir d’achat, la population s’inquiète face au renoncement du modèle historique de croissance européen, basé en partie sur des industries lourdes et polluantes. Le cas de l’automobile est emblématique. Son adoption ne se fait pas aussi facilement qu’espéré, ce qui freine l’électrification – et donc la décarbonation – des transports. Mais cela n’a rien d’une fatalité, comme en attestent les pays du nord de l’Europe telle que la Norvège par exemple. François Gemenne, professeur à HEC, souligne que « 98 % des véhicules neufs vendus aujourd’hui sont des véhicules électriques, grâce à une politique de soutien à l’électrification de la mobilité ».

Associer la société civile aux négociations sur le climat

S’il est indispensable d’impliquer les citoyens, il est tout aussi impératif d’ouvrir les négociations internationales à l’ensemble des acteurs pour ne pas laisser les gouvernements et États seuls décideurs des objectifs et régulations sur l’environnement et le climat.

Restreindre ces négociations à des représentants politiques dans le contexte international actuel « tire les négociations vers le bas, au détriment de la transition », regrette François Gemenne, professeur à HEC. « Aujourd’hui, le problème de la COP, c’est qu’elle dépend de l’élection présidentielle américaine, de savoir si le président est démocrate ou républicain. On le voit bien avec la posture des États-Unis. » Les entreprises, ONG, métropoles ou encore représentants de la société civile doivent tout autant prendre part aux COP que les gouvernements car les enjeux de décarbonation nécessitent l’expertise et la mobilisation du plus grand nombre. Pour François Gemenne, « il faut transformer ces rendez-vous et passer de COP dites internationales à des COP planétaires ». Un enjeu pour l’après Belém ?