Alors que la COP30 se tiendra à Belém, au cœur de l’Amazonie brésilienne, le président Lula veut faire du territoire autour de ce fleuve de 7 000 kilomètres, poumon de la planète, un symbole de leadership environnemental et de coopération internationale. Non sans contradictions.

Au Brésil comme à l’international, l’Amazonie est l’objet de tous les fantasmes. C’est pour mettre sa réalité en avant que le président Luiz Inacio Lula da Silva a décidé que Belém, située à l’embouchure du fleuve, serait la ville hôte pour la 30ème conférence sur le climat des Nations unies. « Tout le monde a son opinion sur l’Amazonie, mais peu de gens la connaissent », regrettait-il. La défense de l’environnement a longtemps été au cœur de la politique étrangère du Brésil, et pour Lula, la COP30 est une opportunité pour briller sur la scène internationale. En invitant les délégués en Amazonie, le chef d’État espère augmenter les financements étrangers pour la protection de ce biome, tout en renforçant sa souveraineté sur cette région. Mais la crédibilité du Brésil est entachée par des projets qui menacent la préservation de la forêt.

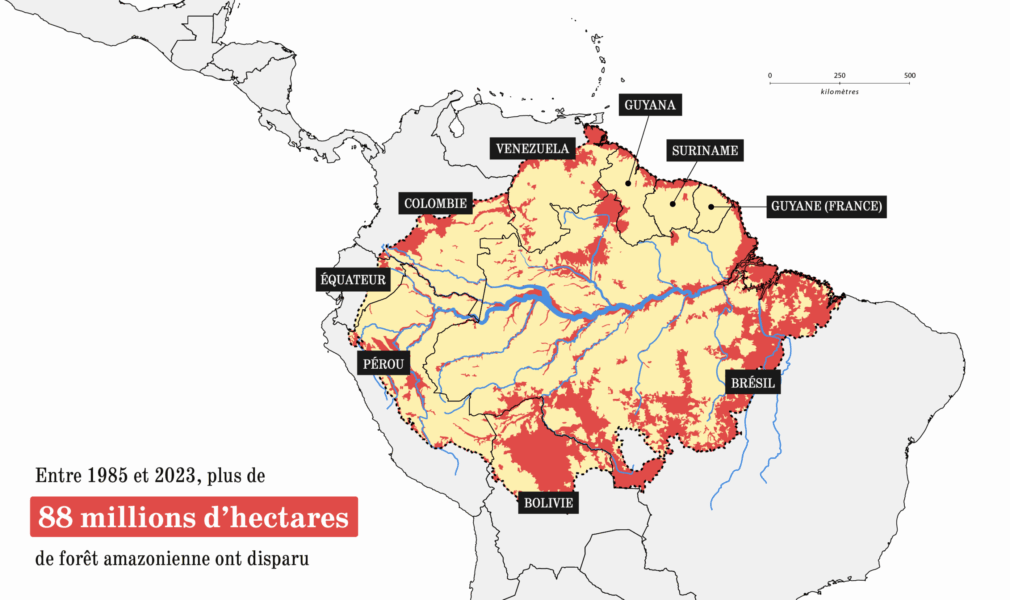

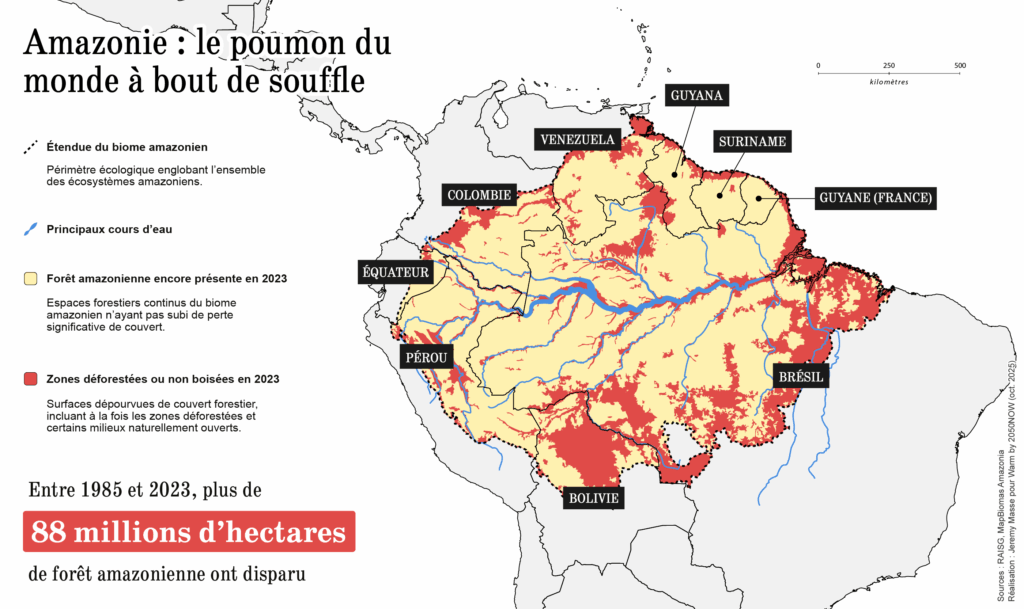

Un recul inquiétant de la forêt

Les chiffres soulignent l’urgence d’agir. En quarante ans, la forêt amazonienne brésilienne a perdu 49,1 millions d’hectares, une superficie équivalente à celle de l’Espagne, selon des données satellitaires du réseau Mapbiomas compilées avec des universités, ONG et entreprises de la tech et publiées mi-septembre. Si la disparition de la végétation autochtone s’accentuait dans des proportions encore importantes, la forêt atteindrait un « point de non-retour » et ne pourrait plus perdurer comme telle. Le cycle des pluies serait rompu et les zones forestières seraient progressivement transformées en savane, alors que la forêt joue un rôle crucial dans l’absorption des gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique. Des scientifiques estiment que ce tournant pourrait arriver d’ici 2050.

La déforestation s’est accélérée à l’époque de la dictature militaire (1964-1985). Selon les généraux, il fallait incorporer l’Amazonie au reste du Brésil — notamment à travers des routes — afin de garantir la défense de ce territoire. Un discours qui a refait surface lors du mandat de l’ex-président Jair Bolsonaro (2019-2022). Sous son mandat, les activités illégales qui détruisent la forêt – déboisement, orpaillage — ont explosé. Le président français Emmanuel Macron s’était alors ému de l’augmentation des incendies, et le Brésil avait perdu drastiquement en crédibilité environnementale.

En 2019, le journaliste britannique Dom Phillips – tué en 2022 en Amazonie par des personnes liées au crime organisé – interrogeait Bolsonaro sur sa stratégie pour prouver au reste du monde que le Brésil prenait au sérieux la conservation de l’Amazonie. Dans une vidéo qui a fait le buzz, Bolsonaro lui répondait : « Vous devez comprendre que l’Amazonie appartient au Brésil, pas à vous. »

Promouvoir une coopération internationale

Selon Maiara Folly, cofondatrice du groupe de réflexion Plataforma Cipó, l’enjeu de souveraineté sur cette région traverse les différents mandats des présidents brésiliens, même si celle-ci se décline de manière différente. « Le Brésil a toujours cherché à faire des contrepoints et à s’opposer à certains discours qui défendent, par exemple, l’internationalisation de l’Amazonie ou la création d’une autorité internationale pour punir les crimes environnementaux dans la région. » Mais Lula a une approche pragmatique, poursuit cette chercheuse. D’un côté, il s’agit de renforcer la souveraineté du pays, de l’autre, de souligner l’importance de l’Amazonie pour l’équilibre climatique, afin de promouvoir la coopération internationale pour le développement soutenable de la région.

Cette dynamique n’est pas nouvelle. Le Fonds Amazonie – qui fonctionne majoritairement à travers des dons de pays étrangers pour financer des projets de conservation – existe depuis 2008. Au total, il a déjà récolté 4,5 milliards de réais (715 millions d’euros) en dons et soutenu plus de 119 projets. Mais depuis son retour aux manettes du pays en 2023, Lula est plus emphatique. « Nous exigeons que le monde développé, qui a déjà déboisé toutes ses terres, finance les pays qui possèdent encore des forêts pour les préserver », disait-il au mois de février. Cette logique sous-tend la création du TFFF, « Tropical Forests Forever Fund » (Fonds forêts tropicales pour toujours), qui sera inauguré lors de la COP30, à Belém. Le mécanisme mobilise des financements publics et privés pour protéger les forêts tropicales, et devrait être doté dans un premier temps de 125 milliards de dollars et rémunéré à des taux conformes à ceux du marché.

Des projets néfastes

Malgré un ralentissement de la déforestation depuis le retour au pouvoir de Lula, des défenseurs de l’environnement soutiennent que de nombreux projets défendus par ce dernier mettent à mal sa crédibilité. L’ancien syndicaliste fait notamment pression pour l’ouverture d’une nouvelle zone d’exploration pétrolière située à environ 500 km de l’embouchure de l’Amazone, alors que ce projet contribuera inévitablement à l’augmentation des gaz à effet de serre. Autre projet controversé : la réhabilitation de la route BR-319, reliant Porto Velho à Manaus sur près de 900 km. Elle est en cours de revêtement, alors qu’elle donnera accès à l’interfleuve Purus-Madeira, l’une des zones forestières les mieux préservées de la région. Enfin, la création d’une voie ferrée entre les États du Mato Grosso et du Pará est défendue par le gouvernement, mais également critiquée par les environnementalistes comme un projet accélérant la déforestation.

« Ces projets sont pensés à partir des grandes villes dans le sud du pays », estime Carlos Potiara Castro, professeur de sciences sociales à l’Université du Pará. Un exemple dont la région ne s’est pas remise : la construction puis la mise en service du barrage hydroélectrique de Belo Monte en 2016 sur le fleuve du Xingu en Amazonie, qui a causé des dégâts environnementaux et sociaux considérables. Selon cet expert, si les quelque 50 milliards de réais (800 millions d’euros) investis dans ce chantier avaient été utilisés autrement, les problèmes sociaux de la région auraient pu être résolus. Autre signe des contradictions du Brésil : mi-juillet, la Chambre des députés brésilienne a adopté un projet de loi d’assouplissement majeur des réglementations environnementales, appelé « loi de la dévastation » par ses détracteurs.

Aujourd’hui, la bioéconomie est pointée comme un levier essentiel pour la préservation de la forêt, présentée comme un moyen de permettre aux habitants non-indigènes de la région de gagner leur vie de manière soutenable. En juin, la France et le Brésil ont lancé un appel d’offres qui destine 4 millions de réais (635 000 d’euros) à de tels projets en Amazonie. Carlos Potiara Castro prévient toutefois : pour que ces projets fonctionnent, il faut que les peuples qui y habitent soient au centre. Toutes les études soulignent notamment que la protection des peuples autochtones est essentielle, et que la forêt est mieux préservée dans les zones où ils habitent. Autrement dit, selon lui, « il faut penser l’Amazonie à partir de la région elle-même ». Une feuille de route que les organisateurs de la COP30 espèrent voir suivie par les participants.

Éléonore Hughes