Ressources stratégiques indispensables à la sécurité alimentaire de la planète, les denrées agricoles représentent plus de 8 % des échanges mondiaux. Elles constituent un instrument de puissance, dont le poids sera renforcé par la croissance démographique et le changement climatique. Plusieurs pays des BRICS, comme l’Inde, la Russie et le Brésil, ont décidé d’exploiter cette arme géopolitique face aux États-Unis et à l’Europe.

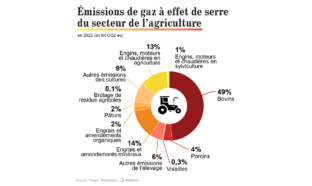

Lorsque nous serons 10 milliards sur terre en 2050, notre agriculture devra produire plus avec moins d’eau, moins de surfaces cultivables, moins de main-d’œuvre et en émettant moins d’émissions de gaz à effet de serre. Un défi complexe d’autant que 673 millions de personnes souffraient encore de la faim en 2024. Selon une récente étude du site Nature, « pour chaque degré de réchauffement supplémentaire par rapport à l’ère préindustrielle, l’équivalent de 120 kilocalories par jour et par personne pourrait être perdu ». Et le coauteur de préciser : « Si le climat se réchauffe de 3°C, c’est comme si chaque personne sur Terre renonçait à son petit déjeuner. »

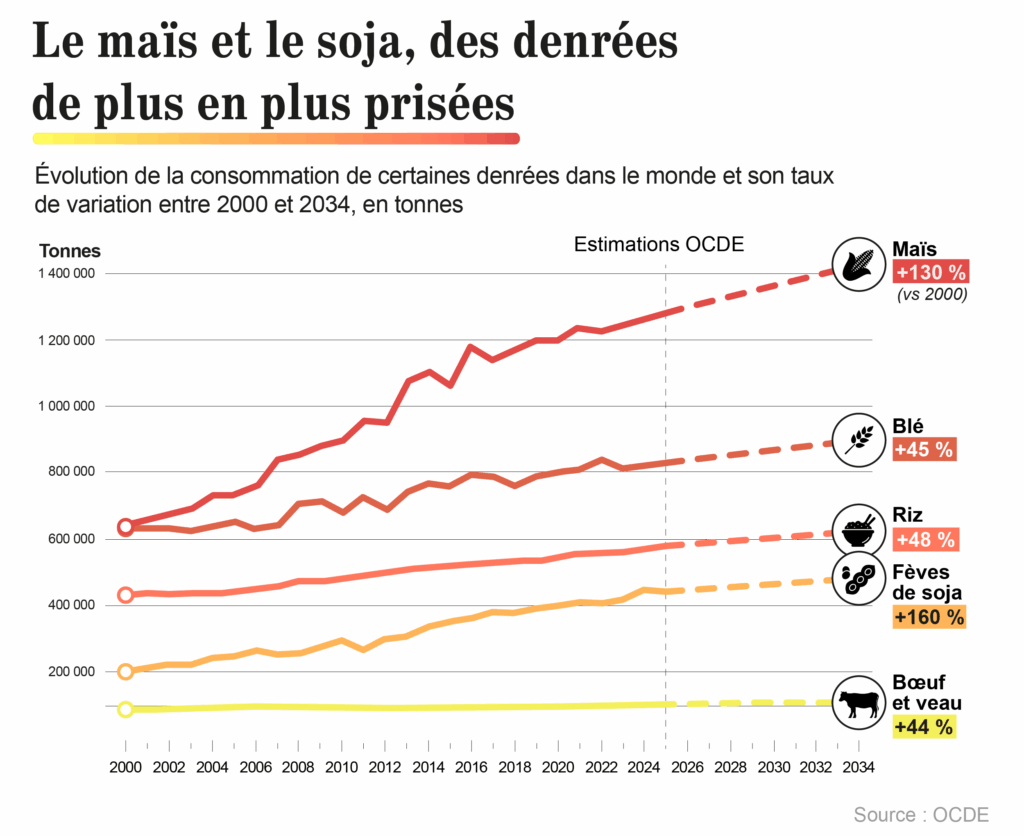

Mais le changement climatique n’affecte pas le globe de façon homogène. Il a un effet plus ou moins négatif sur les rendements – parfois même positif – en fonction des régions et des cultures. Dans les zones tempérées et très productives d’Europe de l’Ouest et du Sud, son impact est délétère sur le blé et le maïs, un phénomène qui devrait s’accélérer avec le stress hydrique, l’élévation des températures et des évènements climatiques extrêmes. A contrario, certaines régions tropicales d’Amérique latine ou d’Asie du Sud sont moins exposées aux variations hydriques et en tirent profit pour des cultures comme le riz ou le soja. Ainsi, le changement climatique génère une plus grande variabilité et instabilité des productions et contribue, avec d’autres facteurs – technologies, pratiques agricoles, politiques publiques – à la reconfiguration de la carte des grandes nations agricoles. Or, bien que trop souvent négligée comme composante de la sécurité internationale, l’agriculture participe bien à l’émergence de nouvelles puissances.

États-Unis et Europe concurrencés par les BRICS

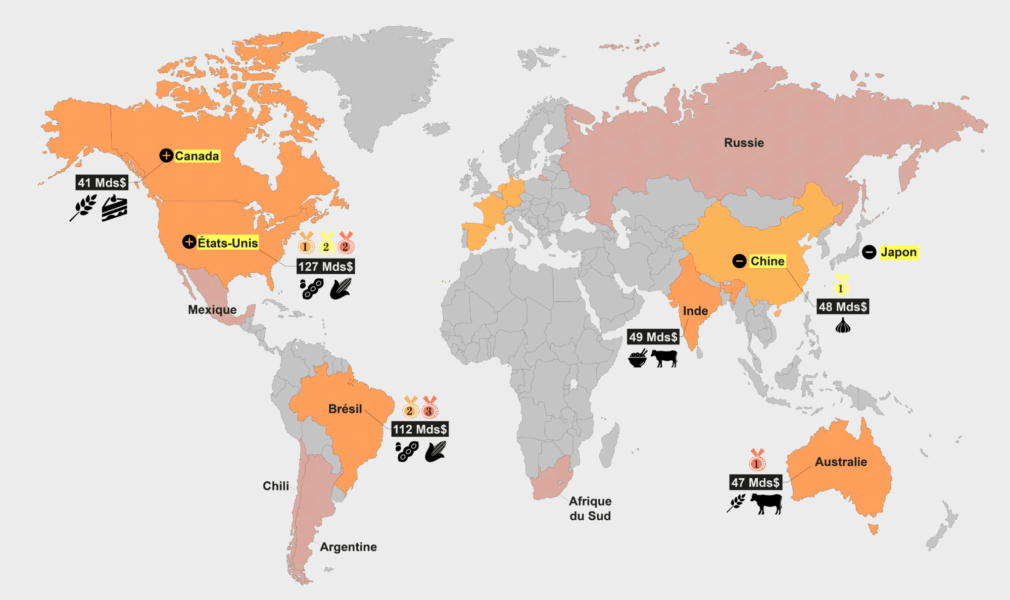

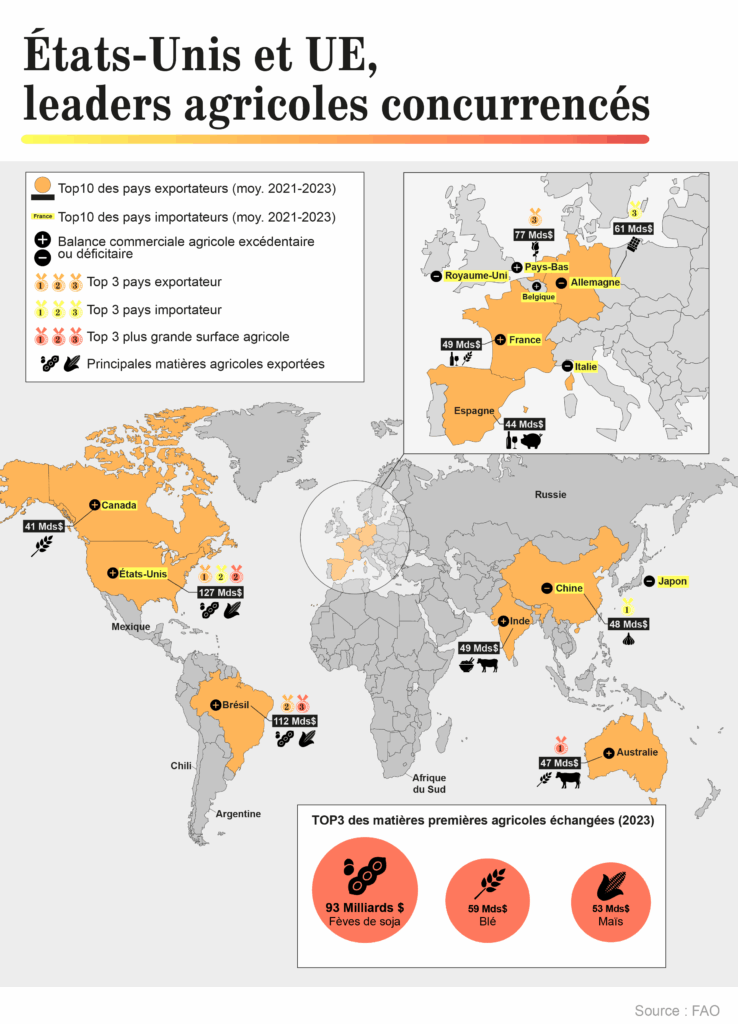

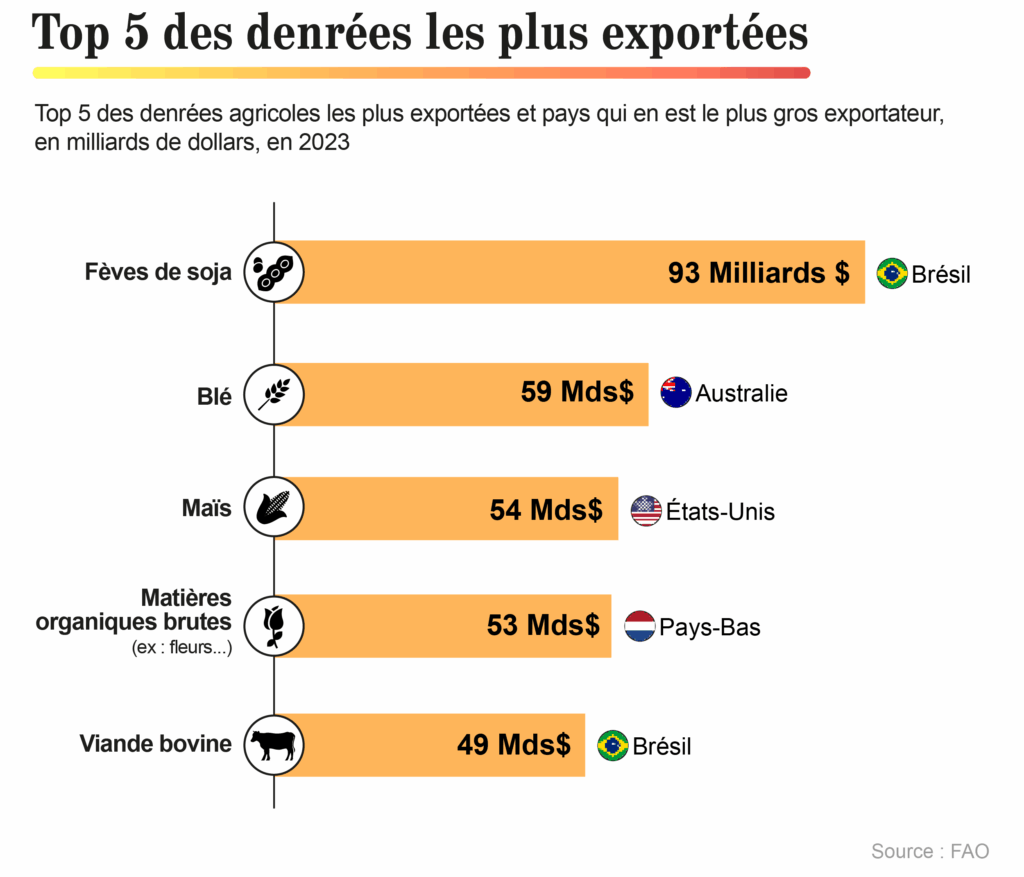

Les puissances occidentales, États-Unis et Union européenne en tête, ont longtemps dominé sans partage l’agriculture mondiale. Toujours en tête des exportations agricoles, elles sont désormais talonnées par de nouveaux concurrents. Si Washington reste l’un des grands producteurs de denrées de base – maïs, blé, soja – son recul est significatif : en 1980, 17 % des exportations mondiales de produits agroalimentaires étaient américaines contre 9 % en 2023. Même constat pour l’UE dont la part des exportations de produits agricoles ne représente plus que 7 % du total des exportations mondiales en 2025. Une dilution de la suprématie de ces traditionnelles puissances agricoles d’autant plus flagrante à l’échelle de la production : l’UE qui représentait 20 % de la production agricole mondiale en 1980 ne compte plus que pour 9 % en 2021. A contrario, les pays des BRICS pèsent dorénavant davantage, en raison d’une population toujours plus nombreuse à nourrir. Ainsi, la Chine est passée de 9 % de la production agricole mondiale à 20 %, l’Inde de 8 % à 12 % et le Brésil de 6 % à 10 % entre 1980 et 2021.

Au-delà de leur croissance démographique, d’autres facteurs peuvent expliquer l’émergence de ces nouveaux poids lourds : d’importantes dépenses publiques, une main-d’œuvre peu chère et un secteur agricole placé au centre de leur économie, la modernisation de leurs systèmes agraires… Sans compter des ambitions sur la scène internationale qui renforcent leur volonté de se doter d’une agriculture puissante. L’Inde est un exemple emblématique de ce phénomène.

Un levier de négociation pour New Delhi

Aujourd’hui deuxième producteur mondial de blé, de riz et de sucre, l’Inde détient aussi le premier cheptel mondial de bovidés depuis 2022 et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Selon la Food and Agriculture Organization (FAO), New Delhi sera le premier producteur mondial de riz en 2034 et fournira 29 % de la hausse de la production en blé. Initialement, le développement de son agriculture répondait à un enjeu de politique intérieure avec plus d’1,4 milliard de personnes à nourrir. Un défi immense que New Delhi n’a pas encore relevé puisqu’un Indien sur cinq souffre de malnutrition. Mais signe de son appétit géopolitique, l’Inde ne s’empêche pas d’utiliser l’agriculture pour faire valoir des ambitions stratégiques sur le plan international, via une vaste politique d’exportation.

En 2023, l’Inde exportait pour plus de 50 Mds $ de produits agricoles, en premier lieu vers les États-Unis, les Émirats arabes unis (EAU) et la Chine. Avec l’objectif de devenir un fournisseur indispensable des états puissants sur le plan politique, économique ou financier. Et New Delhi ne lésine pas sur les moyens : le gouvernement a mis en place des « cellules agricoles » dans une dizaine de ses ambassades pour promouvoir ses exportations, notamment aux États-Unis, en Chine, au Japon, en Indonésie et en Arabie saoudite. Un pari quasi réussi, car New Delhi a récemment scellé plusieurs accords bilatéraux intégrant un volet agricole. EAU, Argentine et Grande-Bretagne ont d’ores et déjà signé tandis que Bruxelles pourrait suivre. L’objectif de ces deals ? Favoriser l’export de certains produits – et donc renforcer la place de partenaire stratégique de l’Inde – tout en protégeant son marché intérieur. Dans le momentum géopolitique actuel, le sous-continent a conscience de disposer d’une carte à jouer pour accélérer sa stratégie, notamment avec l’UE, qui depuis deux décennies ferme son marché à coup de droits de douane élevés et de mesures non tarifaires. Or, face à des Américains devenus peu coopératifs, une Chine toute puissante et une Russie avec laquelle les quasi 27 ne veulent plus commercer, Bruxelles pourrait finir par signer un accord. Une victoire géopolitique pour l’Inde, qui diversifierait ses débouchés et renforcerait son leadership agricole.

Mais la puissance agricole indienne commence à payer les limites de son propre modèle et fait face à d’énormes défis pour maintenir sa productivité. Avec la dégradation des sols, la perte de biodiversité, la pollution des eaux et dorénavant les effets du changement climatique, les rendements stagnent. Identifié comme le septième pays le plus vulnérable au changement climatique, l’agriculture indienne sera de plus en plus exposée à des conditions imprévisibles, contrariant les ambitions de New Delhi.

« L’arme silencieuse » de Moscou

Pour la Russie, l’agriculture est également un levier géopolitique considérable, plus discret mais non moins puissant que son industrie de défense. « L’arme silencieuse » du pays comme la désignait Dmitri Medvedev début 2022. Une stratégie déployée à bas bruit, hors radar, avec un développement agricole mené à marche forcée depuis une dizaine d’années et qui s’est consolidé depuis la guerre en Ukraine. En 2023, le pays est devenu le premier exportateur mondial de blé, après avoir mis à mal les capacités de production et de récolte ukrainiennes et annexé certains de ces territoires. Un statut que la Russie devrait conserver puisqu’elle devrait être à l’origine d’un quart des exportations mondiales en 2034. L’Égypte, le Bangladesh, le Pakistan, la Chine ou encore l’Afghanistan sont aujourd’hui ses principaux acheteurs.

De fait, de nombreux États dépendent du blé russe pour leur sécurité alimentaire et, indirectement, leur survie politique. Car les émeutes de la faim ne pardonnent pas aux gouvernements en place. Cette stratégie russe, tournée vers des pays clés et non alignés sur le bloc occidental, donne aussi lieu à la livraison de céréales à prix réduits, voire à des dons, comme cela s’est vu avec certains États africains. Loin d’être désintéressée, cette aide alimentaire permet à Moscou d’étendre son influence, de sceller des alliances dans une période ou ses soutiens à l’international se font rares.

Néanmoins, comme pour l’Inde, le changement climatique pourrait contrarier les ambitions russes. Car après une production record en 2023, celle de 2025 est beaucoup moins fructueuse en raison d’épisodes de gel et de sécheresse : 49 millions de tonnes de céréales devraient être exportées, en baisse de 31 % par rapport à 2024. Un coup dur pour Moscou qui a tout intérêt à maintenir une pression avec son blé, quand son gaz et son pétrole font l’objet de sanctions tous azimuts. Le changement climatique pourrait sérieusement menacer le food power de Moscou.

Le soja, l’or brésilien

Dans cette course entre nouvelles puissances agricoles, le Brésil est aussi un sérieux compétiteur. Avec de solides arguments : deux fois plus grand que l’UE, il s’étend sur les deux hémisphères et bénéficie d’écosystèmes et de climats très variés. Un atout que Brasilia a su exploiter, devenu premier exportateur mondial de maïs et de fèves de soja en 2023, deux des trois produits agricoles les plus échangés dans le monde. Une prouesse – aucune culture de soja n’existait dans le pays avant les années 1970 – rendue possible par le développement de « l’agro négoce » – de grandes exploitations produisant uniquement pour l’export – une réactivité extrême face aux besoins mondiaux et l’expansion de ses surfaces agricoles. Et le gouvernement n’hésite pas à faire quelques sacrifices : il a récemment suspendu le moratoire en vigueur depuis près de vingt ans qui interdisait l’achat du soja dans les régions déforestées d’Amazonie. Une priorité donnée à la puissance agricole au détriment de l’environnement.

Vecteur d’influence pour Brasilia, cet essor agricole sert habilement sa diplomatie vis-à-vis des pays du Sud et occidentaux. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche et ses surtaxes douanières, il a vu s’ouvrir une fenêtre d’opportunité pour exporter davantage vers la Chine et supplanter le concurrent américain. Le Brésil est ainsi devenu le principal fournisseur de soja de Pékin (70% de ses importations sur les sept premiers mois de 2025) devant Washington et compte aussi le doubler sur ses exportations de sorgho, porc et poulet. L’UE est également dans le viseur des autorités brésiliennes via le fameux accord de libre-échange avec le Mercosur (lire l’interview de Thierry Pouch). Signé en 2024 mais non ratifié, celui-ci permettrait aux produits des pays de la zone d’être ultra compétitifs en Europe. En parallèle, Brasilia multiplie les programmes pour diffuser son soft power agricole, notamment en Afrique avec le dialogue Brésil-Afrique sur la sécurité alimentaire, de même que le programme brésilien « More Food for Africa ».

Vanté comme durable, le modèle brésilien est pourtant responsable d’une dégradation et pollution des sols et cours d’eau, d’une perte de biodiversité et de déforestation. Si celle-ci a ralenti en Amazonie ces dernières années, ce n’est pas le cas dans d’autres régions. Un phénomène qui risque d’être accentué par le changement climatique, en raison d’une baisse des rendements et de la nécessité de revoir la répartition des cultures, avec des conditions climatiques plus propices au soja dans le sud du pays.

Israël exporte son agri-tech

À côté de ces puissances agricoles montantes, d’autres États confrontés à des conditions climatiques hostiles comptent tirer leur épingle du jeu, grâce à des stratégies technologiques ou financières. C’est le cas d’Israël, doté de faibles ressources hydriques et de surfaces arables très limitées, qui n’est certes pas un grand pays agricole, mais qui était autosuffisant à hauteur de 60 % avant 2023. Car l’État hébreu est le pionnier de l’irrigation au goutte-à-goutte et a développé une « agri-tech » que le pays intègre pleinement à son soft power. Avec une approche basée sur le recueil de données, via des capteurs, drones ou images satellites, pour optimiser les ressources et augmenter la productivité. Une expertise en partie issue de technologies militaires intéressantes dans le contexte du changement climatique. Mais le développement de ces nouveaux outils par des start-up – dont la plupart des dirigeants conservent des liens avec l’armée – s’est souvent fait au détriment de la population palestinienne, expropriée de ses terres ou privée d’accès à l’eau.

La diffusion de cette agri-tech va de concert avec l’agenda politique et diplomatique de Tel-Aviv. Le partage de son savoir-faire se fait essentiellement avec des pays qui soutiennent sa politique ou lui ont acheté des équipements militaires. Un package armes et agri-tech. Ainsi l’Inde, l’Azerbaïdjan, le Vietnam ou encore les Philippines, tous clients de son industrie de défense, ont pu bénéficier d’accompagnement en matière agricole. Un atout supplémentaire pour renforcer son influence. Ces dernières années, Tel-Aviv cherche particulièrement à l’étendre en Afrique que ce soit au Soudan, en RDC, au Tchad ou au Nigeria. En proposant son expertise et donc un moyen de lutter contre la faim, Israël use d’un axe de pénétration attrayant, lisse son image et ouvre un dialogue avec de nouveaux partenaires.

Les monarchies du Golfe à l’assaut des terres africaines

Plus au sud, dans la péninsule du Golfe, les pétromonarchies sont historiquement confrontées à une dépendance agricole. Mais là encore, face à cette situation subie, certains veulent s’émanciper, comme les EAU, qui se sont fixé l’objectif de réduire à 50 % leurs importations de denrées alimentaires en 2051. Ils misent aussi sur l’agri-tech avec le développement d’une « Food Tech Valley » et de fermes verticales connectées afin de tripler leur production. Un défi ambitieux qui sert l’image d’une politique verte que les Émirats veulent diffuser. En parallèle, ces puissances financières activent un autre levier : externaliser leur production en achetant des terres à l’étranger. Les Émirats ont ainsi acquis 960 000 hectares, essentiellement en Afrique (Égypte, Sierra Leone, Soudan) et en Asie (Pakistan, Inde) par le biais de holdings ou fonds souverains. Car ils ont bien conscience que l’agriculture est un levier géopolitique considérable et que le changement climatique va complexifier l’approvisionnement en denrées agricoles.

Les EAU rêvent de devenir la première plateforme agricole mondiale, en combinant achat de terres, agri-tech et maillage logistique via la création d’un « corridor alimentaire » impliquant l’Asie du Sud et l’Afrique. Avec des rôles bien répartis : l’Asie fournit l’expertise agricole, les Émirats apportent les investissements (et fixent les tarifs douaniers) et l’Afrique met à disposition les terres arables. Cette stratégie, présentée comme un exemple « gagnant – gagnant » de coopération entre pays du Sud, ne fait que peu de cas des abus dénoncés dans l’acquisition de foncier sur le continent africain. Une montée en puissance loin des regards et à mille lieues des systèmes agricoles traditionnels, qui pourrait bien, à terme, faire de la concurrence aux géants traditionnels.